Трудности воспитания

Слуга почтительно подал следующий портрет королю:

- А вот этот, Ваше Величество? После него принцессы говорят на двух-трех языках, музицируют и прекрасно танцуют.

- Хм, есть еще кто-нибудь?

- Вот на этого посмотрите, проживание – полный пансион, занятия живописью на природе, лекции по искусству и литературе! Соседний король весьма рекомендовал!

- Не то, все не то… - Пригорюнился Король. - Какая живопись, какие языки… Принцесса совсем от рук отбилась: давеча мячом в покоях матушки окно выбила, до этого залезла на дерево и из рогатки стреляла по воробьям, вчера ее за конюшней с самокруткой поймали, а третьего дня и вовсе босоногая с криками «За Короля» гоняла гусей деревянным мечом… А ты говоришь –танцыыыы….

-Ну есть еще один, но там, знаете, нюансы… Вот. – Слуга достал еще один портрет.

- Морда у него какая-то…неблагонадежная, что ли… –Король повертел портрет в руках.

- Да уж, это не какие-то там заморские, а самый что ни на есть местный! Зато у него не забалуешь! Дисциплина железная! Подъем в шесть утра, закаливающие процедуры, физические упражнения на открытом воздухе. Все будет куда Принцессе энергию девать. Правда, берет не дешево и только золотом!

- Ну тут нужно подумать, взвесить все… - По замку прокатился звон разбитого стекла…

- А хотя знаешь, для своего ребенка никаких денег не жалко! Решено! Отправляй гонца к этому местному Дракону, пусть пока на пол годика договорится, а потом посмотрим…

Эверест пешком. Часть 6 — Джайпур: розовый город и последний день моего путешествия

Шла третья неделя моего гималайского путешествия и последний день в Индии.

Финальной точкой я выбрал Джайпур — город, откуда должен был вернуться в Дели и улететь домой с резиновым баулом, набитым пыльными, липкими и уставшими вещами.

После гор, после пыли, после Дели и Агры мне хотелось просто красиво завершить эту историю.

Город контрастов и розовой пыли

Я умылся, выдернул камеры из зарядных проводов, аппетитно позавтракал и вышел из отеля в дикий, мутный зной города, пропитанный гарью, визгом тормозов и нестерпимым воем клаксонов. Нищие и богачи, итальянская обувь и шлёпанцы, вырезанные из автомобильной покрышки. Это был очередной край контраста и контента.

— Нау джарко, тремпель высокий, манкей усталый, андерстенд? — сказал мне «Туда-Сюда» после моего устойчивого желания купить себе у безногого нищего, сидящего рядом с моим отелем, домой маленькую обезьянку, чтобы научить её приносить тапки, варить кофе и шутить.

— Эх, — ещё одна мечта рушилась от столкновения с реальностью.

Я разочарованно вздохнул и пошёл знакомиться с Джайпуром — городом, который особо ничем не отличался от других индийских местечек, если бы не цвет зданий. Почти все здания в Джайпуре окрашены в пыльно-розовый цвет. И за счёт этого город выглядит удивительно цельным.

Всё остальное — запутанные клубки проводов, нищие, скалившие обломанные коричневые зубы, беспризорные дети в просящей улыбке, растягивавшие во всю ширь рот с каймкой порванных сухих губ, бледные от пыли фрукты, пыльная сладкая еда, пыльные трёхногие собаки, пыльные связки пуговиц, пыльные инвалиды, нескончаемый шум, рокот двигателей, гарь, гниль, надрывные молитвы и грязные кружки лепёшек — всё было как и везде.

Три цели на день

Времени оставалось в обрез, и моей целью в Джайпуре было всего три места из полумифического прошлого, того, доиндустриального века, когда Британия диктовала правила игры, когда светские приёмы в колониальных особняках знали женщин, поднимающихся по их лестницам в свои спальни, помнили их лица, озарённые светом свечей, и восхищались мерцанием бриллиантов, уплывающих в темноту.

Форт Амбер с легендарным Залом тысячи зеркал, который можно осветить всего одной свечкой.

Хава-Махал — Дворец ветров с невероятным розовым фасадом и почти тысячей мавританских окон.

Альберт-Холл — прекрасном музее натуральной истории Индии, где меня особенно интересовало состояние бинтов отлично сохранившейся египетской мумии.

Ниже вы увидите фотографии, сделанные на телефон. Сделанные на бегу. Это будут максимально неинформативные фотографии ничтожно малой части того, что я увидел в Джайпуре. Дело в том, что я, поц, вернувшись в Москву, забыл слить фотографии, отформатировав позже флешку и нащелкав поверх новые кадры, тем самым окончательно похоронив Джайпур. А было хорошо и красиво. Поверьте.

Форт Амбер и Зал тысячи зеркал

Первым в списке был Форт Амбер, информацией о котором я наполнил свой кузов мозга под завязку. Снаружи грозный, цвета раскалённого песка, а внутри — неожиданно нежный и изящный. Форт пережил всё: и падишахов, и махараджей, и англичан, но потихоньку сдавался под наплывом туристов, утопая снаружи в слоновьем кале. Я мог подняться туда как простой торговый дервиш, а въехал на парадном слоне с водителем, который всю дорогу меня фотографировал, а потом виновато попросил доллар.

Единственная сохранившаяся фотография из форта, та, что вы видите выше, но если бы вы знали, как было хорошо внутри. Господи! Шиш Махал – зал тысячи зеркал – крошечных кусочков, врезанных в мрамор, словно осколки разбитого неба. Легенды говорят, что одну свечу, поставленную в центре, они превращали в звёздную ночь. Я верю. В Индии вообще легче верить, чем проверять.

Этот зал Джай Сингх Первый создал для жен и наложниц своего гарема, которым запрещалось выходить ночью. Он заменял им звездное небо, подтверждая то, что индийская архитектура часто строилась из компромиссов между желанием и запретом. Я побродил по Форту, спустился назад пешком и отправился в исторический музей. Меня ждал Альберт-Холл – старейший публичный музей Индии.

Альберт-Холл — британское прошлое

Потрясающе, правда? Я стоял перед парадным входом и терпеливо ждал, пока любопытный глаз пробежится по всей этой причудливо-сложной архитектуре. Тысячи деталей не позволяли взгляду скучать, и я представлял, как господин Альберт, который был в турне по Индии, увидел временный павильон, созданный в честь его приезда и одобрительно похлопал по плечу архитекторов. А позже, когда уехал, его одобрение дало идею создать уже капитальное здание, открыть в нем музей и назвать в честь Альберта – как знак лояльности Британской короне. Сказано – сделано, но как это и всегда бывает – основатели вкладывают заботу, внимание и время, а наследники донашивают, теряют и забрасывают. Так произошло и с Альберт-Холлом.

Внутри музей походил на особняк обнищавшего, разведенного и старого аристократа, который кроме себя никому не был нужен. Слой пыли в полсантиметра и жиденькие шедевры доиисусного прошлого, закрытые в деревянных витринах на китайские замки, желтенькие такие, с одинаковыми ключами на всю партию, которые, чтобы открыть, достаточно было дернуть за тулово. Я не понимал такую безопасность, а потом понял. Это не было никому нужно. Были, конечно, и расшитые ковры, доспехи, и даже мумия, похожая на сверток с грязным бельем, но меня это не впечатлило.

Как и все бывшие страны-колонии, Индия свое британское наследие успешно ********. Вот прямо все. Все, что представляло хоть какую-то ценность, уже стоит в Британских музеях, Картье выкупил все камни моголов, что-то подмели американцы, что-то мы выменяли на Калашниковы, и в итоге, в музее осталось то, что не было страшно спрятать за желтым китайским замком.

Здание захватили голуби, покрыв густым серым калом все, до чего дотянулся анус и, гордо поглядывая свысока на туристов, курлыкали и грелись в лучах раджастанского солнышка. Я побродил и, потратив доллар на такси, поехал в гарем Хава-Махал.

Хава-Махал — момент, ради которого стоило приехать

Собственных фотографий Хава-Махала у меня не осталось, а чужими я не пользуюсь, поэтому предлагаю вам посмотреть в интернете, как выглядит это здание.

Так будет лучше объяснить мои слезы радости на глазах, которые я размазывал рукавом, стоя перед восхитительным ажурным фасадом Дворца ветров и неистово крестился богу путешествий за то, что дает мне возможность смотреть мир.

Отчаянно вколачивая клавиши в ноутбук, я могу сейчас лишь всплакнуть с горестью об утерянных фотографиях. Беззубый нищий, наливший мне чаю с молоком, сам фасад в голубях, тысячи окон и торговля всем, что приходит на ум. Этот Джайпур – однозначно важный город золотого треугольника, который вы непременно должны посетить.

Маленькая радость в конце дня

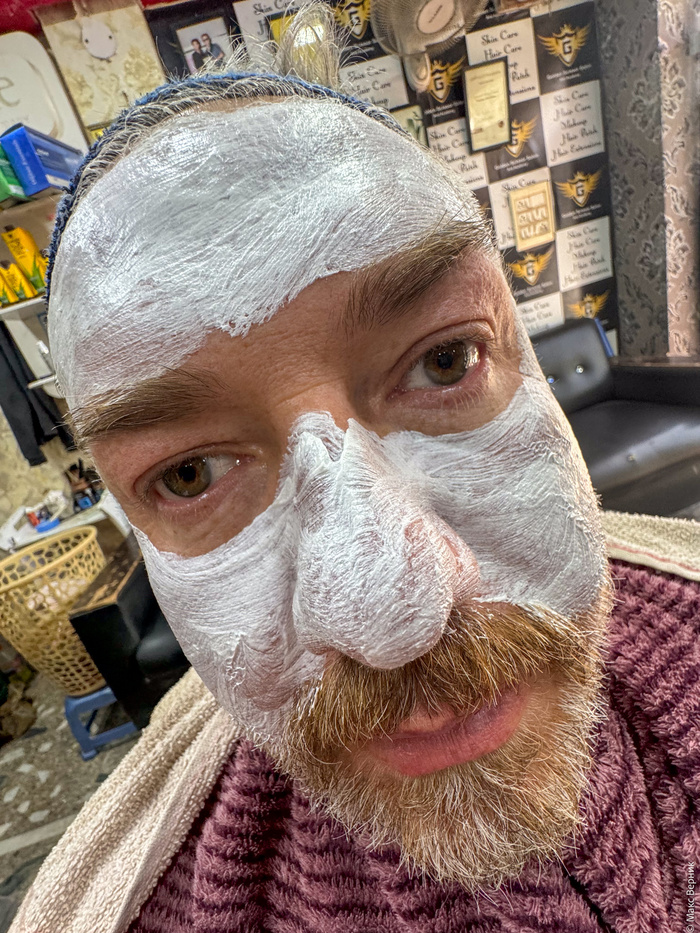

День догорал, я довольно вымотанный и пыльный решил осуществить свою давнюю мечту – умыться, сделать массаж лица и почистить уши от серы. Ниже на фото, я за немалые для Индии деньги, сижу в салоне красоты на выселках какого-то рынка и жду когда мне смоют мыло.

Массаж был великолепен, а таких чистых ушей у меня еще не было. Поэтому, полностью удовлетворенный днем и самой поездкой, я отправился в отель, чтобы собрать вещи, которые, к слову, стоило уже выкинуть на помойку, и на утро улететь домой.

Финальное ощущение

За это путешествие я:

похудел на 5 кг,

мылся ледяной водой,

дышал пылью,

ел яйца по 500 рублей,

ходил вверх неделями.

И, сидя в самолёте, я был сытый, довольный и уже планировал следующее приключение.

Не прощаюсь.

Предыдущие части серии

Ещё одна из серии «Воспоминания»

Добро пожаловать в детство

Таких ларьков уже почти и не осталось, только в памяти отпечатались образы и остались фото в сети. А ведь тёплый ароматный 🍞 и бежишь домой по морозу, откусывая по кусочку на бегу. А дома мама и взгляд с лёгким упрёком: "Ладно, проходи, садись за стол. Есть уже погрела". Такие воспоминания, такие мотивы.

Картина маслом готова. Картина на сушку — я отдыхать!

Всем хорошего вечера!

Анекдот!

Заяц все время прятал самогон под деревом.Волк пристрастился таскать самогон у зайца .Заяц чтоб волка отучить налил в бутылку соляной кислоты и закопал.На следующий день спрашивает у волка :

Ну как вчера самогонка?

Кайф ! Как это ты такую чистую делаешь ? Только вот когда на забор поссышь, одни гвозди остаются !)

Тапир, купальник и исчезновение среди присутствия

Новый стиль

Тапир был в хорошем настроении. Он купил новый купальный костюм на лесном маркетплейсе "Хвост&Шов" — гладкий, обтягивающий, черный.

— О, я в нём как муравейник среди поля! — пошутил он, надевая.

На деле он стал выглядеть как равнинный тапир — только в лесу таких никто не знал и не видел. Он весело побрёл к озеру — купаться, плескаться, быть красивым.

________________________________________

Растерянный лес

На тропинке его увидела Белка. Замирание.

— Эм… Привет?

— Привет! — сказал Тапир.

— …Вы кто?

Тапир засмеялся и пошёл дальше. Через десять минут у озера уже началась паника низкой интенсивности.

• Гусь Нажрусь: "Слушайте, тут какой-то странный однотонный. Где наш Тапир?"

• Курица Кура Га: "Может, он... съел его?"

• Баран Беляш: "Нам нужно составить протокол ‘потеря тапира’."

________________________________________

Только одна догадка

Косуля Сосуля присела в тени и долго вглядывалась.

— Что-то… в этих бочках мне до боли знакомо…

— Эти манеры, эти движения…

— Этот боковой всплеск…

— Да это же… почти он…

Но никто не слушал. Все смотрели на “нового тапира”, уверенные, что старый исчез, а этот — чужак.

________________________________________

Чай и просветление

Тем временем в своей норе Крот Кротон заваривал особый чай. Он всегда его пил в моменты лесной растерянности. Он вышел с термосом, глянул на озеро, сделал глоток и замер.

— Это он, — сказал Кротон.

— Кто? — спросили.

— Тапир. Только в обмане из ткани. Купальный мираж. Это он.

________________________________________

Разоблачение без интриги

Тем временем Тапир, искупавшись, вылез из воды. Потянулся. Зевнул. Снял купальник. Потряс его. Повесил на ветку. И тут весь лес ахнул.

— Так вот ты где был?!

— Ты что, прятался?!

— Ты был здесь всё это время?!

— Ты был… не тем, кем выглядел!

Тапир, немного смущённо, пожал плечами:

— Я просто купался. А костюм — стильный, правда?

________________________________________

После

С тех пор его костюм прозвали "исчезновением личности". А Косуля Сосуля хранила фразу:

— Я знала, что это он. По бочкам узнала. По почерку тела в воде.

А Кротон каждый раз, видя Тапира в купальнике, тихо пил чай и говорил:

— Личность — это не то, как ты выглядишь.

Это то, как ты булькаешь в озере.

________________________________________

Мораль

Иногда, чтобы стать незаметным, достаточно поменять костюм. А чтобы тебя узнали —нужно быть по-настоящему собой, даже если в полоску.