Доппельгангер — Краткая история вопроса

«От юности предшествует двойник, что выше нас и, как звезда, велик. Но есть двойник другой, его враждебна сила. Не впереди душа его носилась» — строками Константина Вагинова провожаем вас в историю вопроса «Доппельгангер». О вечных отражениях, искаженных тенях и о нас самих — Лилия Шитенбург.

Лениво мигает змеиный глаз;

И глаза джеральдины сузились вдруг;

Сузились вдруг до змеиных глаз,

В них блеснуло злорадство, блеснул испуг,

Искоса бросила взгляд она,

Это длилось только единый миг,

Но, смертельным ужасом вдруг сражена,

Кристабель глухой испустила крик…

C.Т. Кольридж. «Крисабель». Перевод Георгия Иванова

Наверняка они всегда были с нами. С тех пор, вероятно, когда доисторические близнецы обнаружили, подрастая, тревожную разность характеров. Или когда единственным утешением в болезни ребенка становилось предание о потусторонних «подменышах», которых надобно было холить и лелеять, поскольку за это и своей похищенной кровиночке досталось бы немного тепла и ласки — там, по Ту сторону.

Театру это сразу понравилось, театр такое любит — когда просто и наглядно. Сделать две одинаковые маски — чего уж проще? А дальше можно рассказывать историю о перепутанных братьях, потешая публику. «Два Менехма» Плавта (они же «Близнецы») — это ведь комедия. Очевидно, что нервы у древних римлян были покрепче, чем у немецких романтиков. Шекспиру двух Менехмов показалось мало, он играл сразу четырьмя (на двух досках), создавая свою «Комедию ошибок»: братья Антифол Эфесский и Антифол Сиракузский в сопровождении таких же Дромио всего только и должны были надеть одинаковые плащи и получше загримироваться в момент встречи, а до нее дело и вовсе обходилось парой отменно забавных комедиантов.

Но Шекспир прекрасно понимал, что все это — репертуар для ТЮЗа (да и про ТЮЗы он тоже понимал). Для взрослого разговора он выбрал праздник окончания праздника, последний вечер рождественского карнавала, когда иллюзии отступают перед беспощадностью реальности, — «Двенадцатую ночь»: кажется, что двойников там всего двое, прекрасная Виола и крышесносный Себастьян (на самом деле больше). Театральное решение по-прежнему простое: брат и сестра «похожи» костюмами и гримом, да и играют обоих мужчины. Элементарный трюк. Но то, что за границей трюка, «то, что за словами», за этой внешней простотой, разгадывают последние сто лет, весь век режиссуры, а задачка все усложняется. Даже в солнечной шекспировской Иллирии двойники — это тайна, свидетельство незримого вмешательства.

Два идентичных существа, в них ощущается нечто нечеловеческое: как такое возможно, что это — вымысел? Умысел? Промысел? Почти наверняка — замысел. Остается понять чей. «К добру иль к худу предзнаменованья?» Разбередившие собственное иррациональное начало господа романтики надежно запугали читателей: доппельгангер — игрушка дьявола, ингредиент «эликсира Сатаны». Кольридж и Ле Фаню, Шамиссо, Гофман и их далекий внук Ганс Эверс, Эдгар По и Чарльз Диккенс, а также впечатлительные русские Гоголь Н.В. и Достоевский Ф. М. — никто из них не ждал добра от сбежавших из инфернального зазеркалья отражений, никто не верил в счастливый финал, если уж дело дошло до встречи с двойником. Да и как бы этот счастливый финал мог выглядеть?! Разве что как в легендарном эпизоде «Ералаша»: «Мы не двойняшки, мы тройняшки. Я писать ходил…»

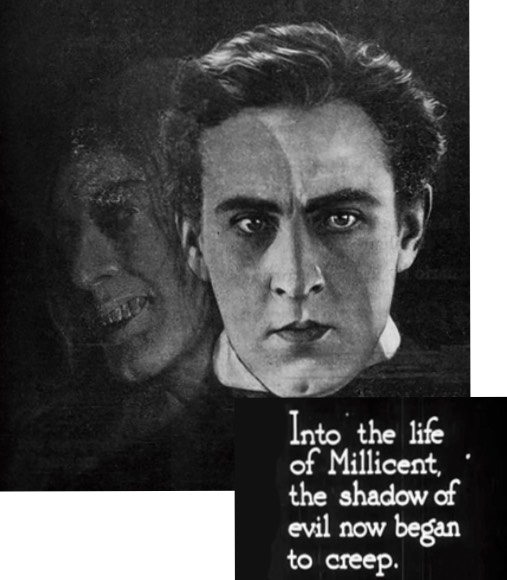

тень из преисподней

Кино с самого начала было согласно с романтиками. Как только приступило к осознанию собственной двойственной природы, двухмерной игры светотенью, научилось использовать двойную (разумеется!) экспозицию и каше. Еще до Великой войны, до того, как темные романтические фантомы заполнили «демонический экран», Стеллан Ри и Пауль Вегенер сняли «Пражского студента» (1913) по произведению Ганса Эверса, где Вегенер сыграл главную роль.

Точнее, две главные роли. Бедный студент Болдуин мечтает о богатстве и любви прекрасной дамы, и таинственный доктор Скапинелли (предшественник Калигари) обещает ему много денег — в обмен на сущую малость, на некую вещицу, находящуюся в студенческой каморке. Никаких ценностей там нет, сплошная нищета, и студент с легкостью соглашается. А Скапинелли забирает то, что в каморке и вправду было: отражение Болдуина в зеркале.

Двойник перешагивает раму, окидывает потрясенного Болдуина взглядом вегенеровских непостижимо раскосых ледяных глаз и удаляется. С тех пор, где бы студент ни появился, двойник тут как тут: за картами, на балконе с возлюбленной, на дуэли (оригинал хотел было отменить поединок, но копия его опередила, прикончив соперника заранее). Простодушный, еще надеющийся на старое доброе оружие (отчего же нет — в последнем довоенном 1913-м), Болдуин стреляет в своего двойника — и умирает, получив предназначенную тому пулю. Пройдет совсем немного времени, чтобы немецкая публика на собственном историческом опыте смогла убедиться, что у нищего очень даже есть, что отнять, — стоит лишь лишить его возможности видеть свое отражение в зеркале.

Усвоив все уроки немецкого, Евгений Шварц в конце 1930-х создал собственную «Тень» (по тем же причинам, по которым сочинил «Дракона»: в черном мороке сталинской эпохи остается лишь верить в сказки), в 1940-м Николай Акимов поставил пьесу в ленинградском Театре комедии, а в 1971-м Надежда Кошеверова сделала фильм, в котором и доброго Ученого, и зловещую Тень, дорвавшуюся до управления страной, играл Олег Даль. Без гибельного изящества, нервической утонченности и разъедавшей экран мрачной рефлексии которого сказка осталась бы только сказкой, а никак не свидетельством времени безнадежного застоя. Чтобы победить Тень, развоплотить ее, надо было только сказать: «Тень, знай свое место!» Крибле-крабле-бумс — как просто! Судьбоносные годы в истории «Тени» — 1940-й и 1971-й — соединились словно силой самого Провидения (умысел или промысел?).

А Дэвид Линч, затевая собственную большую киноигру со временем и двойниками, рассчитывал только на себя. Как пообещал через 25 лет после окончания «Твин Пикс» (1992) выпустить агента Купера из Черного вигвама — так и сделал. Ровно через 25 лет — в 2017-м (хотя другие его проекты то зависали, то ускорялись, то отменялись). Что помогло ему в расчетах? Для начала — ясное представление о том, чем Черный вигвам отличается от Белого, зло — от добра, делирий — от сна и где они сходятся, образуя «Двойные вершины», Вершины-близнецы, Твин Пикс. («Тени в близком родстве со снами, они, кажется, двоюродные», — сказал бы на это Шварц).

Запутавшийся в красных занавесах и заплутавший в кошмарном сновидении Дейл Купер пребывал недвижим в плену галлюцинации, когда из Черного вигвама сбежал его злой доппельгангер, тот самый, который так немыслимо отвратительно хохотал вместе со злодеем Бобом, сгустком космической энтропии, в финале второго сезона. Через 25 лет этот двойник оказался опасным бандитом, пригвождающим всех вокруг взглядом пустых черных, как бездна, глаз. Кайл Маклахлен никогда на экране не был таким крутым — и жутким таким тоже не был.

Но Линчу — как и Шекспиру (который из них сказал: «Совы не то, чем кажутся»?) — было мало одного двойника. Он выдумал бесхитростного и безвредного Дагги Джонса, заторможенного толстяка в зеленом пиджаке, любителя шлюх и азартных игр. В один прекрасный момент настоящий Купер (которому еще предстоит вернуть себе память, подлинную личность и то, что романтики назвали бы душой) заменяет бедолагу Дагги — к полному удовольствию миссис Джонс. Образцовая американская семья: потихоньку справляющийся со своими доппельгангерами герой Маклахлена и героиня Наоми Уоттс, уже попадавшая в лабиринт сдвоенных отражений в линчевском «Малхолланд драйве».

Вероятно, надо обладать какой-то особенной твердостью режиссерского характера и привычкой втихую подыгрывать живым, чтобы не поддаться соблазнам удвоения реальности, всякий раз ставя Тень на место. Двойник великой Миртл Гордон в «Премьере» Джона Кассаветиса (1977) был прекрасен: юная белокурая девушка, так трогательно под дождем ждавшая автограф любимой актрисы и погибшая под колесами машины на глазах потрясенного кумира. Сама молодость, наивность и юный восторг — голубоглазый, светлый, казалось бы, двойник стареющей звезды. Но, когда призрак юной девицы явится, вздумав третировать актрису, ни у Кассаветиса, ни тем более у Джины Роулендс не дрогнет рука, чтобы в рукопашной схватке забить нахального доппельгангера насмерть. Миртл Гордон должна жить, то есть играть, а значит, тебе «о моя молодость, о моя чистота» придется сдохнуть.

это не я — это он!

Роберт Льюис Стивенсон написал свою «Странную историю доктора Джекилла и мистера Хайда» словно специально, чтобы проиллюстрировать юнгианское определение Тени: «Фигура Тени персонализирует все, что человек не признает в себе…» Викторианская Англия, почти насмерть придушенные нормами морали английские и шотландские джентльмены, так успешно вытеснившие все «дикое» (природное, инстинктивное), что находятся в одном шаге — не от совершенства, а от совершенной монструозности. Кинематограф наглядеться не может на эту «странную историю». Десятки экранизаций — и еще больше киноцитат.

В 1920 году Джон С. Робертсон снимает «Доктора Джекилла и мистера Хайда» с Джоном Бэрримором и его «великим Профилем» в главных ролях. Пока ангелоподобно красивый, аристократически длинноносый доктор, просто-таки квинтэссенция умильных американских иллюзий о благотворительности, буквально на руках укачивает своих нищих пациентов, а те, ластясь, водят вокруг него сирые и убогие хороводы, мистер Хайд рвется в мир, в трудоемкой экранной метаморфозе послойно принимая страшную маску мерзкого слюнявого проходимца с коническим черепом, гнусной ухмылкой и выпученными глазами, в которых застыл похотливый энтузиазм самого прискорбного толка. Исцеляющие длинные пальцы Джекилла превратились в бесконечные когти, протянутые к жертве. Словом, Тенью двадцатых прошлого века был сам Порок.

Через десять лет раздвоение было зафиксировано Голливудом вновь. В 1931-м Рубен Мамулян снимает звуковой фильм с Фредриком Марчем в роли Джекилла-Хайда и Мириам Хопкинс в роли ходячего соблазна докодексовой эпохи. Фильм начинается с взгляда субъективной камеры, и только когда носитель взгляда приближается к зеркалу, мы (и он) понимаем, кто таков доктор Джекилл. Нет отражения — нет осознания (кино и есть осознание как таковое). Герой Марча красив, благороден, целеустремлен и верит в науку и прогресс. Его Тенью оказывается почти натуральная лохматая горилла с зубами веером, Кинг Конг в цилиндре и джентльменской крылатке. И хочет он не только того, за что умирает красотка Хопкинс, пожалуй, даже больше секса мистер Хайд жаждет насилия и убийства, самой дикой свободы из возможных. Свобода опаснее порока — решили в 1930-е.

В 1941-м Виктор Флеминг показывает свою версию этой странной истории. Спенсер Трейси проснется звездой после премьеры фильма. Его Джекилл — порядочный джентльмен, но куда ему до красавцев прежних десятилетий, его главные добродетели — глубокое искреннее добросердечие и христианская простота большой мудрой души. Когда малютка Айви, которую Джекилл поклялся спасти, а Хайд довел до отчаяния, жалуется доброму доктору на свои несчастья, герою Трейси бесконечно стыдно и до сердечной муки жаль бедняжку. Но его Хайд непрост — пофазовый грим вновь становится главным трюком фильма, однако результат озадачивает: безупречный герой превратился всего лишь в доктора Джекилла с всклокоченными бровями и внушительными вставными зубами: «Так вот он — лик зла!» Захотите узнать, осмелитесь узнать, дадите себе труд — узнаете.

Этот мистер Хайд в своих фантазиях даст фору предшественникам: в идеальном хайдовском мире он стоя мчится в повозке, погоняя и нахлестывая кнутом бесподобную пару рысаков: Лану Тернер и Ингрид Бергман (Флеминг недвусмысленно намекает на двойничество блондинки и брюнетки). Прежние Джекиллы были ангелами, низринувшимися в демоническую бездну, нынешний доктор начинающейся эры массового психоанализа был и остался собой — и в этом весь ужас. Его оружием стали не столько хлыст и палка, сколько вероломство и изворотливое низкое малодушие: герой Джона Бэрримора умудрялся покончить с собой, проглотив яд, будучи еще под властью и в обличье Хайда. Но герой Трейси, уже принявший облик Джекилла, хитрит, отрицая свои преступления: «Это не я. Я ничего не сделал!» И на глазах полиции превращается в чудовище. 1941 год — обыватели стали опаснее демонов, особенно те, которые «ничего не сделали».

двойник-машина

В 1927 году великий Фриц Ланг снимает «Метрополис», фильм, с которого началось невообразимо много, но вот еще и это: история о машине, роботе, первом андроиде на киноэкране и о его противостоянии с человеческим прототипом. Юная и феноменально пластичная Бригитта Хельм сыграла Марию, «девушку из народа», кроткую проповедницу, внушавшую рабочим, что «посредником между Головой и Руками должно быть Сердце». Но хитроумное механическое создание безумного изобретателя Ротванга становится внешней копией Марии и одаривает человечество одним из самых страшных крупных планов в истории кино: «лже-Мария подмигивает, полностью закрывая один глаз», и успешно науськивает рабочих на разрушение Машин.

Лангу не нужно сталкивать двойников в одном кадре — существуя в разных сценах, ни разу не встретившись лицом к лицу с Марией, ее доппельгангер-андроид тем не менее производит оглушительное впечатление. Нечеловеческому (буквально) ужасу, то намертво сковывающему, то заставляющему биться в судорожном танце-агонии хрупкое тело девушки, преследуемой фонариком-взглядом безумного ученого (а заодно и объективом кинокамеры, ведь все машины в родстве, кажется, двоюродные), двойником служит экстатический восторг танца вавилонской блудницы лже-Марии — сводящий мужчин с ума и заставляющий их буквально пыхтеть, как паровозы (все машины в близком родстве).

Ланг тщетно призывал человечество не верить своим любимым механическим игрушкам (столь же тщетно, как в «Ярости», 1936, — со Спенсером Трейси — предостерегал от власти толпы). Человечество не устояло. Кажется, кинематографу всякий раз требовались особые усилия, чтобы показывать, что мертвое (механическое, то есть совершенное, идеальное) хуже живого. «Степфордские жены» Брайана Форбса (1975), ироничная история о мужьях, заменивших своих горячо любимых жен на роботов-двойников, заканчивались бунтом героини и ее гибелью от рук механической копии. Через тридцать лет все опасения были забыты, и «Степфордские жены» Фрэнка Оза (2004) ограничились хиханьками над сюжетом и разоблачением андроида-мужчины, идеального мужа героини Гленн Клоуз.

Тем, кто всегда знал, что у детей (сколь бы великовозрастны и многочисленны они ни были) бесполезно отбирать кукол, был, разумеется, Эрнст Любич. В 1919-м он снял фильм «Кукла», где молодой дворянин, укрывшийся от брачных уз в монастыре, получил в подарок куклу, созданную по образу и подобию одной местной озорницы (Осси Освальда в своем фирменном амплуа). Но так как кукла оказалась по несчастной случайности сломана, юной девице (заводной в лучшем смысле слова) самой пришлось изображать андроида в рюшечках во избежание скандала. В общем, все сложилось не слишком совершенно, но удачно — похоже, Любич и кукол и людей считал в равной мере игрушками. Одни не прочнее других.

Кукла наследника Тутти, сыгранная незабвенной Линой Бракните в «Трех толстяках» (1966) Баталова и Шапиро по роману Юрия Олеши, была в несомненном родстве с куклой Осси Освальды. Но живая циркачка Суок все равно оказалась лучше куклы (а ведь это почти невозможно, живое в этом поединке всегда в проигрыше): она лучше танцевала, умела свистеть в ключик, а главное — тоже была воплощением своеобразного совершенства, идеалом героического советского подростка. Советский человек вообще находился в опасной близости от человека-машины: не случайно в отечественном кино робот — это такой же, как мы, только лучше. Публика оплакивала «перегоревшего» героя Олега Стриженова в «Его звали Роберт» (1967), и наличие живого вздорного двойника не утешало, а школьницы влюблялись в Электроника («Приключения Электроника», 1979), презрительно фыркая в сторону хулигана Сыроежкина. И глядя на все это с экранов «кинотеатра повторного фильма», им одобрительно подмигивала лже-Мария.

«но которая из нас?»

Сколько раз ни повторяй этот трюк — он превосходно продается. Вот двое — с одинаковой внешностью, с одинаковыми голосами, в одинаковой одежде. «Но какие же они разные!» — и этого потрясенного возгласа довольно. Это могут быть мелодрамы, триллеры, комедии и боевики, играть двойников могут реальные близнецы или один и тот же актер, или даже — массовка (а о том, что герой чей-то двойник, зритель узнает из сюжета).

Это может быть история, влекущая публику к добродетельному смирению, как «Стелла Марис» Маршалла Нейлана (1918), где две Мэри Пикфорд, кружевная американская принцесса и до слез трогательная потешная замарашка, встречались, чтобы самая несчастная из них отдала последнее — той, другой. Это может быть история, где добрый безобидный крючкотвор вынужден расплачиваться за грехи безжалостного бандита («Весь город говорит» Джона Форда, 1935), раз уж обоих играет Эдвард Г. Робинсон, известный всем как гангстер Маленький Цезарь. Или безобидный директор детсада, геройски согласившийся изловить своего двойника, опасного супостата (Евгений Леонов в «Джентльменах удачи», 1971). Или детская сказка о революции в «Королевстве кривых зеркал» (Александр Роу, 1963), устроенная по схеме «Доктора Джекилла и мистера Хайда» почти до самого соцреалистического финала.

Это могут быть истории о травме и возвращении с войны, откуда никто не приходит таким, каким был раньше, и катастрофически рассыпается на части, мучительно раздваивается, даже если домой вернулась лучшая половина («Козел отпущения» с Алеком Гиннессом, 1959, «Возвращение Мартина Герра», 1982, «Соммерсби», 1993).

Что во всех этих занятных и невинных историях было общего — кроме главного фокуса? То, что отменяло невинность. Никогда не забывающий о родстве снов, теней и двойников нуар с безжалостной трезвостью вскрывал сокровенное. В «Темном зеркале» Роберта Сиодмака (1946) две прелестные сестры — обе Оливия де Хэвилленд — прятали до поры свои душераздирающие семейные проблемы, пока одна из них не убила любовника, решив воспользоваться наивностью сестры-близнеца в качестве алиби. Когда полицейский детектив бросал двойняшкам обвинение в преступлении, де Хэвилленд отвечала: «Да. Но которая из нас?» Дальше разбивались зеркала, сыпались осколки отражений — 1940-е прописывали дату на каждом кадре.

Вот в чем вопрос: «Которая из нас?» Не только «которая из нас убила», разумеется. Но кто в этой истории о двойниках был оригиналом, а кто — лишь копией? Как тут все было задумано? За кем первородство замысла, а кто — лишь вынужденная антитеза? Та (тот), кто побеждает в финале? А точно — не наоборот? Джон Ву не стал упрощать задачу, сняв «Без лица» (1997), где хороший полицейский Джон Траволта примерял на себя маску плохого гангстера Николаса Кейджа (путем элементарной пересадки лица), но и злодей не отставал, пересадив себе в свою очередь то, что осталось от Траволты. Актеры насладились, а зрители ужаснулись тому, как буквально из-под чужой личины выглядывала истинная сущность персонажа, и плохому было «к лицу» быть добрым, а хорошему — злодействовать. Кто-то из них определенно был двойником другого — но который из них?!

двойник властителя

Согласно штатному расписанию Властителю во все века назначался двойник. Но штатным расписанием дело редко ограничивалось. «Принц и нищий» Марка Твена задал тон этому сюжету, продолжившемуся в кино и чаплинским «Великим диктатором» (1940), и французской костюмной «Железной маской» (1962). О том, что бухгалтер Бунша не пропадет в палатах Ивана Грозного, догадался М.А. Булгаков, а о том, что царь Иван Васильевич, совершая ответный визит в XX век и сделавшись персонажем комическим, не ошибется и узнает свой народ, загрустив под песню Высоцкого, — это уже понял Леонид Гайдай.

В 1942-м Эрнст Любич создает свой шедевр «Быть или не быть», сделав смешными вовсе не оккупированную Польшу и поляков (как немедленно показалось полякам) и даже не самого Гитлера (его преловко спародировал в героических целях артист местного драмтеатра, ставший двойником фюрера), но самое абсурдную жизнь, подражающую нелепым кривляньям второсортных комедиантов. Здесь почти все — двойники, и захудалый актер становится реальным Шейлоком, заставляя шекспировский монолог одинокого еврея звучать в тесном кольце нацистов как самый реальный протест. А комендант гестапо буквально повторяет сцену, наспех сымпровизированную актером, — с точностью до интонации и жестикуляции. Реальность — двойник театральной сцены. Шекспиру бы понравилось.

Знаток Шекспира Акира Куросава снимает в 1980 году «Тень воина» — историю о благородном дайме, который, умирая, оставляет своего двойника, ведь один вид дайме приводил в ужас вражеских солдат. Мелкий воришка, суетливый и недалекий, став кагемусей (воином-тенью), учится вести себя как благородный муж. И совершенно убеждает княжеский двор, воспроизводя задумчивый жест покойного правителя, но главное — особую невыразимо трогательную доброту и мудрость его взгляда.

Герой, которого замечательно сыграл Тацуя Накадай, ухватил «зерно роли», как сказали бы на Западе, или «драгоценную бусину», как верят на Востоке. Когда глупые наложницы сличили боевые шрамы на теле кагемуси и не досчитались привычного, они устроили скандал (будучи существами, для которых важна лишь плоть), и кагемуся был изгнан. Враг начал побеждать, дела стали совсем плохи, и тогда бывший вор, бывший двойник, схватил саблю, ринулся в бой и был убит. Если двойник со всем старанием подражает благородному воину, останется ли он лишь его тенью?

на пути от тени к самости

Помощник библиотекаря Маттиа Паскаль смог почувствовать себя свободным только после смерти. Но ненадолго. В 1926 году Марсель Л’Эрбье экранизировал роман Луиджи Пиранделло «Покойный Маттиа Паскаль» о человеке, обменявшем идентичность на свободу, а потом дорогой ценой выменявшем обратно и то и другое. Главного героя сыграл Иван Мозжухин, русский эмигрант в Париже, на личном опыте знающий, что такое утрата идентичности.

В самый тяжелый момент жизни Маттиа Паскаль сбегает из родного города в Монте-Карло, неожиданно крупно выигрывает в казино, а вернувшись, читает в газете, что его считают погибшим, приняв за него другого несчастного. Герой рад избавиться от постылого существования и, выдумав себе новое имя, сбегает окончательно. Но вот беда — без документов (даже с деньгами) ему заказан вход в социум. Для общества он — живой труп. (Эта коллизия станет основной в другой экранизации романа — фильме Марио Моничелли 1985 года с Марчелло Мастроянни в главной роли.)

В краткий миг забытья герою Мозжухина видится он сам, его невеста, на которой он не может жениться, — и глумливый двойник, покойный Маттиа Паскаль, наблюдающий за несчастной четой из кресла. Черты лица двойника искажаются, расплывающаяся Маска издевается над человеком, которому нечем подтвердить свое существование, — задолго до пришествия экзистенциализма.

В экранизации набоковского «Отчаяния», которую в 1978 году снял Р.В. Фасбиндер, Герман-Герман (Герман-Герман-Герман, как он себя аттестует), герой великого Дирка Богарда, случайно сталкивается на почте с неким потрепанным субъектом и помогает тому преодолеть препятствия вращающихся стеклянных дверей. Вид растерянного человека, закружившегося в отражениях и неспособного найти выход, срабатывает как момент самоидентификации и подсказывает герою безумную идею: они с незнакомцем похожи как две капли воды, просто двойники! Преступление, последующее исчезновение и «перемена участи» даются Герману нелегко — особенно безнадежен выход из иллюзии в реальность. «Я актер, — заявляет отчаявшийся безумец полицейским чинам. — Мы здесь снимаем кино. Сейчас я отсюда выйду». И хотя актер Дирк Богард говорит сущую правду, его персонаж как никогда далек даже от тени реальности.

Ускользание идентичности и дробление личности в отражениях — имманентные кинематографу мотивы, а стало быть, это хорошие сюжеты для Алена Делона, чья суть и есть кино. В «Трех шагах в бреду» (1967) актер сыграл Вильяма Вильсона в эпизоде, поставленном Луи Малем по рассказу Эдгара По.

Вильям Вильсон творил бесчинства и безобразия и в школьные годы, и служа в полку, а «тот, другой», тоже Вильям Вильсон, раз за разом настигал злодея, заставляя расплачиваться за преступления и проступки. В конце концов, не выдержав напасти, разъяренный Вильсон убил своего двойника на дуэли — и лишился последнего шанса на добро и спасение души. Жест, которым Ален Делон снимает черную маску с поверженного доппельгангера (или ангела-хранителя), его взгляд, которым он смотрит на собственное лицо, содержит нечто большее, чем история о зле, победившем добро. На линии этого взгляда — тот самый вопрос: «Но который из нас?» И предчувствие невыносимого ответа о сокровенных законах мироустройства.

А в «Месье Кляйне» Джозефа Лоузи (1976) герой Делона, циничный парижский буржуа и торговец антиквариатом времен оккупации, совершает путь в противоположном Вильсону направлении. Случайно получив еврейскую газету и пытаясь отказаться от опасной чести состоять ее подписчиком, герой Делона идет по следам своего двойника, «другого месье Кляйна», а приближаясь к нему, постепенно убеждается в моральном превосходстве доппельгангера: его любят прекрасные женщины, он состоит в Сопротивлении, у него есть убеждения, энергия и цель, за него готовы отдать жизнь… Проходя след в след по пути настоящего героя, Робер Кляйн смешивается с ним до полной идентичности. Когда месье Кляйна, еврея, хватает гестапо, месье Кляйн, француз, повинуясь смутному зову судьбы, занимает его место в том самом поезде, уходящем в «ночь и туман».

множественность

История кинематографа отходит постепенно от классического разделения на хорошего и плохого двойника. Все зыбко, все неопределенно в мире, поглощаемом энтропией, — уже не разобрать, кто плохой, кто хороший, кто злой, отражения дробятся в зеркалах и доппельгангеров становится больше, чем один. То, что второстепенные персонажи и зрители фильма принимают за двойников, на самом деле оказывается лишь субличностями одного и того же персонажа (как в «Трех лицах Евы» с Джоан Вудворд, 1957, или в «Сибил» с Салли Филд, 1976).

Поиск подлинной сущности продолжается, границы между личностями размываются, и две половины женского лица, принадлежащие героиням Лив Ульман и Биби Андерссон в бергмановской «Персоне» (1966), не составляют маску, пребывая в бесконечном — прекрасном и ужасающем — становлении. В линчевском «Малхолланд драйве» (2001) две молодые женщины, блондинка и брюнетка, Наоми Уоттс и Лаура Хэрринг, — конечно же, разные персонажи, и одна двойник другой, но вновь — «которая из них?!» Тем более, что у Линча две женщины — это не пара отражений, а намного больше.

В «Двойной жизни Вероники» Кшиштофа Кесьлевского (1991) молодая польская певица и молодая француженка, сыгранные Ирен Жакоб, тоже связаны линиями двойничества, они встречаются лишь раз, и то — вскользь, но, когда одна берет особенно высокую и чистую ноту в концерте и падает замертво, другая неожиданно начинает жить с удвоенной силой. Оппозиции добра и зла, подлинного и мнимого, света и тени — кино все чаще предпочитает множественность и изменчивость.

В «Трех жизнях и одной смерти» Рауля Руиса (1996) Марчелло Мастроянни играл три роли — трех персонажей, у которых были разные имена, биографии, профессии и семьи, но в роковой момент к ним присоединялся четвертый — маленький мальчик, и выяснялось, что все они, все эти жизни, — составные части одного и того же человека. Помещались ли «двойники» в эту главную единую личность последовательно, параллельно или же просто были возможными версиями одного существа — магический реализм Руиса не дает ответа. Через два года Руис снимет «Разрушенный образ» (1998) — блуждать между двумя версиями себя, выбирая между иллюзией и явью, тихой домохозяйкой и крутой наемной убийцей, там придется Анн Парийо. Кто-то из двух внешне идентичных женщин живет во сне, являясь двойником настоящей героини. Но которая из них?

Подвал часть 2

Над головой вспыхнула лампа — тусклая, желтоватая, как в старых операционных.

Я оказался в просторном помещении с кафельными стенами. Как в кошмарах, преследовавших меня каждую ночь. Вдоль них тянулись металлические стеллажи. А на полках...

Ёмкости. Десятки стеклянных сосудов с мутной жидкостью. В каждом плавало нечто. Нечто розовое, испещрённое прожилками.

Первое, что я различил, — человеческий язык. Распухший, покрытый тёмными пятнами разложения.

Вдоль стен выстроились стеклянные резервуары, подсвеченные снизу. В мертвенном свете плавали фрагменты плоти всех оттенков — от алого до чёрного. Одни бились о стекло, другие медленно вращались, демонстрируя анатомически точные срезы.

Я приблизился к ближайшей прозрачной банке. Внутри, подвешенный на крючках, парил человеческий мозг. Ещё живой — по извилинам пробегали электрические импульсы, заставляя раствор светиться призрачным фосфоресцирующим светом. На этикетке — дата и почерк, который я знал слишком хорошо.

А в центре помещения...

Посреди подвала возвышался операционный стол — массивный, старой немецкой работы, с желобами для стока крови по краям. На нём, зафиксированный стальными держателями, лежал... Рекс. Грудная клетка вскрыта с хирургической точностью — каждое ребро отпилено под идеальным углом, кожа и мышцы отслоены единым лоскутом. На инструментальном столике рядом его органы были разложены в анатомическом порядке — каждый на отдельном лотке, каждый ещё блестел от свежей крови.

Сердце продолжало работать. Оно ритмично сжималось, толкая тонкие струйки крови по трубкам, уходящим куда-то в темноту подвала. А лёгкие... лёгкие всё ещё пытались дышать.

— Впечатляет, правда? — произнёс голос за спиной.

Я медленно повернулся.

У противоположной стены стояла фигура в хирургическом облачении. Освещение падало так, что лицо оставалось в тени, но я уже знал — там моё лицо. Мои руки в латексных перчатках, покрытых бурой коркой. Мои движения — выверенные, хирургически точные. Даже брызги крови на халате складывались в узор, который я видел сотни раз после сложных операций.

Он держал скальпель особой хваткой — той самой, которой меня обучил профессор в ординатуре. «Инструмент должен стать продолжением руки», — говорил он. И сейчас я видел, как лезвие двигается, словно живое существо, ловя отблески единственной лампы, разбрасывая по стенам кровавые блики.

На белом рукаве чернели брызги — я узнал этот веерный рисунок. Так кровь разлетается при рассечении сонной артерии. Я знал это не из учебников. Я знал это из практики. Из своей практики.

— Помнишь операцию? — он провёл скальпелем по воздуху, имитируя разрез. — Ту девушку с аневризмой. Ты наблюдал, как угасает жизнь, бессильный что-либо изменить. Четыре минуты. Всего четыре минуты, чтобы постичь механизм смерти. Чтобы научиться её обманывать.

Он подошёл к стеллажам, благоговейно провёл пальцем по стеклу сосуда.

— Ты осознал — нужно особое место. Дом, где старый доктор почти разгадал тайну смерти, о котором в институте слагали легенды. Где стены хранят память о криках его подопытных. Где его формулы до сих пор действенны...

— Четыре минуты — это только начало.

Он резко развернулся ко мне:

— Ты ведь хотел именно этот дом. Искал, сам того не осознавая. А Димка... Его органы помогли нам продвинуться вперёд. Значительно вперёд.

Он шагнул к столу:

— Димка испугался, струсил. Собирался информировать полицию. Пришлось...

— Где он?

Второй я указал на дальний стеллаж:

— Весь здесь. Почти... По частям. Но главное — они всё ещё живые. Смотри.

Он протянул мне сосуд. Внутри пульсировал человеческий орган. Ещё одно сердце. Оно ритмично сжималось и разжималось, создавая волны в мутной жидкости.

— Мы почти разгадали тайну, — прошептал второй я. — Ещё немного, и сможем сохранять любой орган бесконечно долго. Спасать любую жизнь. Спасти мать...

Я очнулся, задыхаясь.

Утренний свет заливал спальню. Никаких пятен на потолке. Никаких следов крови на простынях.

Сон. Просто кошмар.

Внизу хлопнуло — почтальон что-то кинул в почтовый ящик. За окном Валентина Степановна кормила кошек и звала Рекса. Обычное утро обычного дня.

Спустившись на кухню, я налил кофе. Руки тряслись.

Телефон завибрировал — звонок из больницы.

— Экстренная операция, — сообщил заведующий. — Травма мозга. Срочно будь. Без опозданий!

Стерильная чистота операционной. Я взял скальпель, рука замерла над разметкой.

— Доктор? — в голосе операционной сестры тревога. — Всё в порядке?

— Да, — ответил я, разглядывая блестящее лезвие. — Просто задумался.

Операция шла безупречно, как по учебнику. Я действовал механически, а в голове билась только одна мысль: «Четыре минуты. У меня будет только четыре минуты».

Домой я вернулся затемно. На крыльце соседского дома стояла миска с кормом — Валентина Степановна всегда оставляла еду бродячим кошкам.

Только кошек почему-то не было видно. Совсем.

А из подвала... Показалось, или...?

С каждым шагом к подвалу реальность становилась всё более зыбкой, как препарат под микроскопом — чем сильнее всматриваешься, тем меньше понимаешь, что видишь.

Я застыл у подвала. Снизу тянуло холодом и тем же приторно-сладким ароматом.

Приложив ухо к двери, я прислушался. Тишина.

Внезапно — едва различимый шум. Словно кто-то царапал бетон. И сдавленный, пузырящийся звук, будто воздух пробивался сквозь жидкость.

Я дёрнул ручку. Заперто.

Звук усилился. Теперь он напоминал... журчание. Будто что-то перемещалось, ворочалось в густой субстанции.

А затем до меня донеслось мяуканье. Не обычное — захлёбывающееся, искажённое. Словно кошка пыталась кричать под водой.

И следом — тихий смех.

Нервы окончательно расшатались.

Я отпрянул от двери. Сердце колотилось в горле.

Пришло сообщение. Состояние матери критическое. Отказывает печень.

Я опустился на пол, прислонившись к стене. В голове пульсировала единственная мысль: «Четыре минуты после смерти. Органы ещё живые. Их можно... сохранить».

За дверью что-то грохнуло. И тут же — сдавленный всхлип.

Я провёл мокрыми ладонями по лицу, пытаясь успокоить дыхание. Чушь. Просто шум водопровода или сквозняк. Это всего лишь звуки старого дома. Обычные, бытовые.

Утром у порога лежала мёртвая кошка. Валентина Степановна причитала:

— Третья за неделю! И все прямо у вашего дома. Будто нарочно...

На работе была сложная операция. День размывался в сознании, как акварель под дождём. Ночь же, напротив, обретала всё более чёткие, пугающие очертания. Я смотрел на пульсирующий мозг пациента и размышлял — интересно, сколько он может функционировать отдельно от тела? В растворе с правильным составом? При точно рассчитанных электрических импульсах?

Странные мысли.

Вечером у дома стояла патрульная машина. Николай Петрович давал показания:

— Вышла покормить кошек и не вернулась. Телефон молчит. Она никогда так не поступала...

Два офицера осматривали двор. Один что-то записывал, второй фотографировал следы у калитки.

— Придётся опросить соседей, проверить территорию, — сказал старший из них. — Доктор, вы не против, если мы осмотрим дом?

— Боюсь, сейчас не получится, — я развёл руками. — Мне сейчас в больницу возвращаться.

— Хорошо, — кивнул полицейский, делая пометку в блокноте. — Вернёмся с ордером, проверим всё как положено.

Но на следующий день расследование отложили, а потом и вовсе решили перевести в другой отдел — у полиции было слишком много текущих дел.

Телефон зазвонил.

— Срочно приезжайте, — голос заведующего дрожал. — Ваша мать... Началось внутреннее кровотечение. Мы пытаемся стабилизировать состояние.

Полицейские фонари ещё мелькали у забора, когда я отбегал от дома. Дорога до больницы слилась в размытое пятно — красные светофоры, встречные фары, мокрый асфальт.

Знакомый запах хлорки и страха в приёмном покое вдруг показался чужим, враждебным. Этот коридор, по которому я столько раз проходил уверенным шагом хирурга, теперь душил безысходностью.

Медсестра говорила что-то про срочное переливание, про новые анализы. Я смотрел через стекло реанимационной палаты на опутанное проводами тело и не узнавал родного человека.

Серая кожа обтягивала кости, заострившийся нос, запавшие глаза. На мониторе рядом хаотично прыгала кривая пульса.

— Печень практически не функционирует, — констатировал заведующий. — Необходима трансплантация. Иначе...

В коридоре что-то загрохотало. Кто-то кричал, требуя срочно доставить пациента в операционную.

Я беспомощно смотрел на мать. На монитор с падающими показателями. На её восковое лицо.

И думал о подвале.

О ритмичном постукивании за стеной.

О четырёх минутах после смерти.

Путь домой растянулся в бесконечность. Усталость наваливалась свинцом, перед глазами всё ещё стоял монитор с низкими показателями. Полицейских уже не было. Двор, лишённый привычного света фонаря у калитки, встретил плотной темнотой.

На крыльце что-то хрустнуло под ногой. Я включил фонарик телефона.

Осколки. Кто-то разбил лампочку над входом.

В доме стояла мёртвая тишина. Только эта тишина была какой-то... Как в операционной после остановки сердца.

Я подошёл к двери подвала.

Луч фонарика выхватил из мрака знакомый блеск. На полу лежал ключ — старый, почерневший от времени. Точно такой же, как из моего сна. Рядом темнели свежие разводы, похожие на отпечатки ладоней.

Поднял. На металле виднелась гравировка: «К.И.Р.»

За дверью что-то тяжело упало. И следом раздался звук, от которого волосы зашевелились на затылке.

Тихий, утробный смех. И вслед за ним — приглушённый стон, похожий на человеческий.

Рука сама потянулась к замку. Я понимал, что не должен этого делать. Что нужно уйти...

Но пальцы уже вставляли ключ в скважину.

Карман ожил от входящего звонка. На экране высветился незнакомый номер.

— Алло?

— Здравствуйте, это Николай Петрович. Ваш сосед. Вы оставляли номер. Простите за поздний звонок. Тут такое дело... В новостях сообщили, что Дима... который вам дом продал... Его тело обнаружили. Вернее, части тела. В канализационном люке. В нашем районе. И знаете, что странно? Патологоанатом утверждает, что разрез сделан профессионально. Словно работал хирург...

— Почему только сейчас начали поиски? — услышал я свой голос.

— Да кто бы искал раньше, — вздохнул Николай Петрович. — Сестра забила тревогу, когда Дмитрий совсем перестал выходить на связь. Обратилась в полицию, там выяснили, что на самолёт он так и не сел. Тут-то все думали — в Германию перебрался. Пока бомжы не наткнулись... Да и опознали не сразу. Генетическая экспертиза какая-то. Головы-то нет. И многих органов. И Верочка так и не нашлась...

Я не дослушал. Потому что дверь подвала начала медленно открываться.

Сама.

Послышался голос. Он шептал из тьмы:

— Заходи, доктор. У нас много работы.

Первое, что ударило в ноздри, — запах. Не просто тление или разложение. Это был аромат смерти, смешанный с химическими реагентами. Формалин. Спирт. И что-то ещё, приторно-сладкое.

В темноте лестницы что-то блеснуло. Не поручни. Инструменты. Хирургические, развешанные вдоль стен.

Мои инструменты. Исчезавшие последние недели.

Луч фонарика заскользил по ступеням. На бетоне темнели полосы, словно кто-то тащил тяжёлый груз. Или тело.

На последней ступеньке я поскользнулся. Посветил вниз — вязкая багровая жидкость струилась по желобкам в бетоне.

Свежая кровь.

И тут до меня донеслось. Не бессвязный скулёж из кошмара. Человеческий стон. Слабый, едва различимый, но определённо человеческий.

Я рванулся на звук. И застыл.

Валентина Степановна?

Передо мной возвышался операционный стол. Настоящий, хирургический, с желобами для оттока крови. А на нём...

Соседка лежала зафиксированная ремнями, рот заклеен скотчем. Грудная клетка вскрыта, рёбра разведены хирургическими зажимами. Но она была ЖИВА. Лёгкие вздувались и опадали, сердце сокращалось на виду, а глаза... Глаза смотрели прямо на меня.

К её голове тянулись тонкие провода электродов, фиксирующие малейшие импульсы мозговой активности. На экране осциллографа плясала неровная линия — её сознание, переведённое в электрические сигналы. Капельницы с питательным раствором были уже наготове — я усовершенствовал формулу профессора Кирова.

— Я не... я этого не делал, — слова застревали в горле. Но часть меня уже знала — делал. Каждую ночь спускался сюда. Планомерно препарировал, измерял, фиксировал результаты. Руки помнили. Руки не могли забыть.

— Разумеется делал, — тот самый, который я слышал на протяжении всей своей жизни. Мой голос.

И что-то щёлкнуло в сознании — словно кусочки мозаики наконец сложились. Я ведь знал. Всё это время знал. Каждое утро, вымывая кровь из-под ногтей, убеждал себя, что это от вчерашней операции. Каждый раз, находя окровавленные перчатки в карманах халата, говорил себе — забыл выбросить после дежурства. Видел загадочные записи в историях болезни — и убеждал себя, что просто не помню, как делал их. Ложь. Всё было ложью.

— Просто днём ты позволяешь себе забыть. Играешь роль хорошего доктора. А по ночам...

— Ты нереален, — я попятился, но ноги не слушались. В глубине души я понимал — реален. Всегда был реален. Эта та часть меня, что просыпалась по ночам. Что спускалась в подвал. Которая препарировала живую плоть в поисках разгадки. — Я брежу. Я...

— Взгляни на свои руки.

И я посмотрел. По-настоящему посмотрел впервые за долгие месяцы. На руках следы от перчаток — я знал эти следы, они появлялись после долгих операций. Профессиональная мозоль от скальпеля на правом указательном — но не там, где она должна быть у хирурга. Чуть ниже. Там, где держишь инструмент, если режешь сверху вниз, но уже не живого человека. Как при вскрытии.

Воспоминания накатывали волнами. Я уже не мог отличить, где заканчивался дневной я и начинался ночной. Где настоящие операции, а где — эксперименты. Может, я всегда был таким? Может, это место ждало именно меня?

В этот момент зазвонил телефон в кармане.

— Мне жаль, — голос заведующего звучал глухо. — Мы сделали всё возможное...

Что-то оборвалось внутри. Все эти месяцы я гнал от себя мысль о неизбежном. Верил, что успею. Что найду способ. Что мои исследования... Секунду назад во мне ещё теплилась надежда, а теперь — пустота. И... странное облегчение. Больше не нужно спешить, не нужно бояться опоздать. Теперь всё время мира принадлежит науке.

Теперь я вспомнил всё. График дежурств в больнице оказался идеальным прикрытием — сутки через трое. В свободные дни я якобы отсыпался дома после смен.

Я смотрел на блестящий скальпель в своей руке. На своё отражение в нём.

В подвале, за старым котлом, в тайнике, мы с Димкой нашли очерки профессора.

Тетради, исписанные убористым почерком прежнего хозяина дома. Формулы, схемы, методики сохранения органов. Он был близок к разгадке, этот старый хирург. Так близок... Я просто продолжил его работу.

Димка... Димка сначала помогал. Мы пересеклись год назад в библиотеке медицинского института — он искал те же научные журналы, что и я. Статьи о сохранении жизнедеятельности органов и, главное, мозга после смерти.

Купил этот дом не случайно, просто у него были свободные средства на эту авантюру. Мы обнаружили в архивах адрес пропавшего профессора. Узнали подробности о ненайденных записях, о подвале, об экспериментах прежнего хозяина.

Мы вместе искали способ сохранить жизнь в умирающих тканях. Пока он не понял, что я перешёл черту. Что эксперименты на животных — лишь начало. Что бездомные пропадают не просто так.

В памяти внезапно всплыл тот вечер, когда всё изменилось. Когда мать попала в реанимацию. Я как раз заканчивал с очередным опытом — исследовал электрическую активность мозга после смерти.

Бездомный на столе был ещё жив, несмотря на трепанацию. Электроды, погруженные в серое вещество, передавали данные на монитор — мозговые импульсы, слабые, но различимые. Тогда я впервые превысил порог в четыре минуты.

Димка спустился в подвал — он помогал мне с исследованиями, доставал реактивы, но никогда раньше не видел сам процесс. Застыл в дверях. Его лицо стало мертвенно-бледным, челюсть отвисла, но он не кричал. Просто стоял и смотрел широко раскрытыми глазами, как я быстро фиксирую показания, делаю пометки в журнале, регулирую подачу питательного раствора.

"Что ты творишь..." — его голос был едва слышен. — "Господи... Что же ты делаешь..."

В тот момент что-то в нём сломалось. Навсегда. Я видел это в его глазах — там плескался уже не страх, а чистый, первобытный ужас. Ужас человека, осознавшего, что его лучший друг превратился в монстра.

Он пытался меня остановить. Он начал тайком собирать доказательства, фотографировать. Готовился пойти в полицию. Придумал план: продать мне дом, он заметил уже мои провалы в памяти, чтобы у полиции был законный повод для обыска. Чтобы всё было официально, чтобы я не смог отвертеться, чтобы потом уничтожить все записи, если таковые останутся. Даже цену занизил специально, торопил со сделкой. Но не успел довести план до конца - я оказался быстрее.

Он не понимал главного — я уже не мог остановиться. Эксперименты требовали продолжения. А его органы, а самое главное его мозг... оказались идеальными для исследований. Молодые, здоровые... Он внёс свой вклад в науку. Теперь они бьются в растворе уже не одну неделю — я превзошёл лимит в четыре минуты. Намного превзошёл.

Днём — спасал жизни в операционной. Ночью — спускался в подвал... Изучал.

Бездомные, которых никто не хватится, стали идеальными подопытными. А соседи привыкли к шуму по ночам. Толстые стены подвала, массивные перекрытия и замурованные вентиляционные шахты глушили любой звук — даже самый отчаянный крик наверху превращался в привычный гул и скрежет старого дома, в его ночные стоны.

Теперь я вспомнил и Валентину Степановну. Как перехватил её у калитки. Как профессионально точным движением ввёл транквилизатор — шприцы у меня всегда были наготове. Оттащил в подвал, зафиксировал. Всё как обычно, чётко и методично.

Днём — спешный отъезд в больницу к матери, чтобы создать алиби. А она всё это время лежала здесь, в подвале, в медикаментозной коме, ждала своей очереди. Я же врач, я знаю, как долго можно поддерживать жизнь в таком состоянии...

— Мама умерла, — я провёл пальцем по лезвию.

— Именно так. Теперь спешить некуда. Можно работать спокойно, не торопясь. У нас впереди целая вечность для исследований...

Валентина Степановна дёрнулась на столе, когда лезвие коснулось кожи. Фиксаторы впились в запястья до крови. Она начала извиваться и мычать сквозь скотч, но получалось только глухое, утробное мычание.

В её расширенных зрачках застыл ужас. Смесь седативных препаратов уже начала действовать — я рассчитал дозировку так, чтобы боли почти не было и исчез страх, но сознание оставалось ясным. Годы практики научили меня находить этот баланс.

Её глаза, расширенные от ужаса, не отрывались от моих. Я видел в них работу сознания — как электрические импульсы рождают мысли, как страх трансформируется в понимание, как паника сменяется осознанием неизбежного.

Живой мозг во всей его красоте. Скоро я увижу его воочию — серое вещество, пронизанное тончайшей сетью сосудов, всё ещё хранящее тепло жизни. Увижу, как электрические импульсы бегут по нейронным цепям. Как умирает сознание. И как его можно сохранить.

В её глазах плескалась мольба, но я видел лишь отражение электрохимических процессов. Она хочет жить? Она будет жить. Её мозг будет жить вечно в этой лаборатории, внося свой вклад в великий эксперимент.

— Четыре минуты, — прошептал я, глядя на секундомер. — У тебя есть целых четыре минуты, чтобы помочь науке. Чтобы приблизить нас к разгадке.

Где-то наверху часы пробили полночь. Или это стучало сердце в банке на полке? Я улыбнулся — впереди длинная ночь. А за ней — вечность для исследований.

Скрип входной двери прорезал тишину подвала. Резкий, чуждый звук, не вписывающийся в симфонию капающей крови и хриплого угасающего дыхания соседки. В стеклянных банках дрогнули органы, словно отзываясь на вторжение.

— Полиция! Всем оставаться на местах!

Лучи фонарей ворвались в подвал, разрывая тьму на части. Пляшущий свет превращал банки с органами в жуткий калейдоскоп — мозги в растворе казались живыми существами, пульсирующими в такт электрическим разрядам. Приборы мигали разноцветными огнями. На стенах дрожали исполинские тени.

Молодой полицейский попятился, врезался спиной в стеллаж. Звон стекла, плеск раствора. Ещё один опыт прерван. Ещё один образец потерян. Как они не понимают всей важности моей работы?

Второй схватился за рацию трясущимися руками, но я уже не слышал его слов. В банках продолжали жить органы, проталкивая по трубкам розоватый раствор. Трепетали мозги, мигали датчики. Моя симфония жизни и смерти, прерванная этими невеждами.

В ярких бликах плясали тени, искажая очертания металлических инструментов на стенах. Лучи выхватили из темноты ряды банок с органами — влажно поблёскивающими, пульсирующими, активными. Добрались до залитого кровью операционного стола, где в такт затухающему сердцебиению подёргивались зажимы, и...

— Господи Иисусе... — голос первого полицейского сорвался. Луч его фонаря заметался по стенам, как обезумевший мотылёк. Звук рвоты эхом отразился от кафельных стен, смешиваясь с мерным капанием физраствора из трубок.

Послышался щелчок рации:

— Центральный, срочно медиков и группу... твою мать... она ещё жива! — второй рванулся к столу, где хрипела Валентина Степановна. Его ботинки разбрызгивали лужицы крови, оставляя на бетоне багровые следы.

Тяжёлые испарения формалина смешивались с железным привкусом крови и приторным духом начинающегося разложения. В спёртом воздухе подвала этот коктейль становился почти осязаемым.

Я спокойно стоял, наблюдая, как они суетятся вокруг моей работы. Молодые. Неопытные. Не понимают всей важности исследований. В банке слева мерно стучало ещё одно сердце — уже сорок пять дней после смерти. Мой рекорд.

— На колени! Руки за голову! — свет фонаря ударил в глаза, руки в перчатках дрожали на оружии. В расширенных зрачках полицейского плескался первобытный страх.

— Вы не понимаете, — я улыбнулся, поднимая окровавленные руки. Капли падали с латексных перчаток, отбивая ритм на бетонном полу. — Это прорыв. Я научился сохранять жизнь. Смотрите...

Я указал на стеллаж с бьющимися сердцами. На мозг, пульсирующий в растворе, по которому всё ещё бегали электрические импульсы, заставляя жидкость светиться призрачным голубоватым светом. На все мои достижения.

Первый полицейский согнулся в новом приступе рвоты. По подвалу расползся кислый запах желудочного сока. Второй побледнел до синевы, но держался, хотя его форменная рубашка потемнела от пота. Он судорожно сжимал рацию:

— Шевелев, вызывай всех. Всех, кого можно. И психиатра... господи, что же здесь... — его голос дрожал, срываясь на шёпот.

Наручники щёлкнули на запястьях.

— У вас есть четыре минуты, — произнёс я. Секундная стрелка словно замедлила бег, растягивая драгоценные мгновения. — Всего четыре минуты, чтобы спасти её. Я могу показать как. Я знаю секрет...

— Заткнись! — полицейский дёрнул наручники, звякнула цепочка. — Просто... заткнись...

Где-то наверху выли сирены. Топот ног по лестнице отдавался гулким эхом. Крики спецназа смешивались с хриплыми командами медиков. Суета.

А я улыбался. В банках продолжали биться органы, гоняя по трубкам розоватый раствор. Вибрировали мозги, генерируя слабые разряды. Они заберут меня, но мои образцы останутся. Мои записи. Мои открытия. Рано или поздно кто-то поймёт. Оценит. Продолжит...

Где-то в глубине подвала, в самой тёмной его части, мне почудилась фигура матери. Она смотрела с одобрением. Гордилась.

Ведь я стал именно тем, кем она хотела меня видеть.

Прекрасным хирургом.

Подвал часть 1

Мозг человека способен прожить четыре минуты после остановки сердца. Я знал это не только как врач — видел собственными глазами. Изучал. Исследовал. Четыре минуты — достаточный срок, чтобы понять механизм сохранения жизни. Чтобы найти способ обмануть смерть. Чтобы спасти её...

Мать растила меня одна, отца я даже не видел. Санитарка в трёх больницах — утром в детской, днём в районной поликлинике, дежурства в областной. Я часто засыпал на кушетке в сестринской, дожидаясь конца её смены, среди запаха хлорки и антисептиков. Может, поэтому больничные запахи для меня всегда были родными.

— Будешь врачом! — говорила она, разглядывая мои руки с какой-то странной смесью гордости и благоговения, наблюдая, как я собираю микроскопический конструктор, который она купила на сэкономленные деньги. — У тебя руки особенные. Видишь, какие тонкие пальцы? В детской больнице работает хирург, так вот у него точно такие же. Длинные, гибкие. И движения у тебя выверенные, осторожные.

Она отдавала последние деньги на репетиторов, экономя на всём, даже на еде. — Ты будешь у меня самым лучшим!

Тогда я не понимал её одержимости моими руками. Теперь знаю — она видела то, что не мог разглядеть никто другой. Инструмент, созданный для препарирования тайн жизни и смерти.

Она верила в меня больше, чем я сам. И когда я поступил в медицинский, плакала впервые на моей памяти. От счастья.

Всё началось в тот вечер, когда я потерял пациентку. Молодая девушка, двадцать четыре года. Аневризма сосуда головного мозга. Операция длилась шесть часов, но сосуд лопнул прямо под моими пальцами. Я наблюдал, как угасает жизнь, бессильный что-либо изменить.

— Время смерти — 23:47, — произнёс анестезиолог.

Я застыл перед монитором, где ровная линия заменила пульсовую кривую. Драгоценные минуты. Что происходит за это время? Куда исчезает сознание? Почему мы, нейрохирурги, вооружённые передовыми технологиями и инструментами, до сих пор не постигли эту тайну?

Эти вопросы преследовали меня с первого курса, с тех пор как профессор Захаров на лекции по истории медицины рассказал о загадочном профессоре Кирове.

В семидесятые годы тот проводил эксперименты по сохранению жизнедеятельности изолированных органов.

По слухам, добился невероятных результатов — его образцы жили неделями после смерти донора. В семьдесят четвёртом году профессор исчез, а вместе с ним пропали и все записи. Поговаривали, что его исследования привлекли внимание "компетентных органов" — в те годы такие эксперименты не могли остаться незамеченными.

Старые врачи до сих пор перешёптываются, что его забрали в закрытый НИИ где-то в Подмосковье, как и многих перспективных учёных того времени. Ходили легенды, что в подвале своего дома он оборудовал настоящую лабораторию, где проводил самые важные опыты. Единственной находкой была пустая тетрадь с единственной фразой: "Четыре минуты — это только начало".

С того случая прошёл год. Я пришёл на дежурство.

В ординаторской витал смешанный аромат свежесваренного кофе и больничной стерильности. Склонившись над историей болезни, я услышал стук в дверь.

— Сергей Андреевич, множественное ДТП на кольцевой. Везут к нам.

Я машинально облачился в халат. Привычный ритуал дежурного нейрохирурга областной больницы.

Первого пострадавшего доставили через десять минут. Типичный случай: открытая травма головы, потеря сознания.

Коридор прорезал крик медсестры:

— Поступает ещё одна! Женщина без сознания...

Алое платье. Я узнал его мгновенно. Мать всегда возвращалась с дачи по средам в это время.

Многочасовая операция превратилась в нескончаемый кошмар. Механические движения рук, блеск инструментов, алые брызги. Приглушённые голоса ассистентов и монотонное пиканье мониторов сливались в сюрреалистическую какофонию.

Очнулся я только в реанимации. Мать лежала, опутанная паутиной проводов и трубок. Множественные травмы, отёк мозга...

— Состояние критическое, но стабильное, — заключил заведующий. — Однако требуется отдельная палата. И индивидуальная схема лечения.

Сумма в счёте заставила похолодеть. Годового заработка не хватит. А счета будут расти ежедневно.

На больничной парковке, сидя в машине, я впервые за многие годы дал волю слезам. Кроме матери у меня больше никого не было. Единственный выход — продажа квартиры...

Тогда я ещё не предполагал скорую встречу с Димкой. И то, как его предложение изменит мою судьбу.

В съёмном жилье преследовал застоявшийся запах сырости и обветшалых обоев. Это жилище вызывало отвращение, но являлось единственным доступным вариантом рядом с больницей, особенно теперь, когда все средства уходили на лечение матери.

Телефон завибрировал — сообщение от заведующего реанимацией: «Зайди, как будешь».

Взглянув на часы — 5:30 — я понял, что сон уже не придёт. Наскоро приняв душ и переодевшись, я отправился в больницу.

В отдельной палате реанимационного отделения лежала мать.

Здесь царил особый, ни с чем не сравнимый запах: смесь антисептиков, лекарств и того неуловимого аромата, который появляется, когда жизнь балансирует на грани. Мать лежала неподвижно. Её лицо, всегда такое живое и выразительное, застыло восковой маской. Только глаза под закрытыми веками едва заметно двигались, будто она видела какой-то бесконечный сон.

Три недели после аварии не принесли улучшений — она оставалась без сознания. Травмы, переломы, последствия отёка мозга... Ежедневно я изучал снимки МРТ, выискивая малейшие изменения. Безрезультатно. На ЭЭГ (электроэнцефалография) периодически появлялись эпилептиформные разряды, но клинических судорог не было.

— Новая схема терапии потребует дополнительных затрат, — заведующий протянул лист с назначениями. От увиденных цифр пальцы онемели.

— Хорошо, — устало согласился я, покидая кабинет.

На парковке меня окликнули:

— Серёга! Не узнаёшь?

Обернулся. Передо мной предстал Димка Новиков — лучший друг со студенческой скамьи. Как закончилась ординатура наши пути разбежались.

Виделись последний раз лет пять назад. Он немного изменился: всё та же характерная щербатая улыбка, только во взгляде появилось что-то тревожное, неуловимое.

— Какими судьбами? — поинтересовался я.

— За справкой в страховую, — он потёр воспалённые глаза. — Может, кофе?

Больничное кафе пустовало. Димка молчал, вертя чашку в руках. Пальцы его, странно неухоженные, с разбитыми заусенцами, мелко подрагивали. Он исхудал, осунулся — под глазами залегли глубокие тени, будто кто-то мазнул серой краской. Каждые несколько секунд бросал быстрый взгляд на входную дверь, дёргался от звука колокольчика, когда кто-то входил.

Он избегал смотреть мне в глаза. Каждый раз, когда наши взгляды случайно пересекались, вздрагивал и быстро отводил взгляд, будто боялся увидеть в моём лице что-то... другое. Не меня.

– Продаю дом, – наконец выдавил он, облизывая пересохшие губы. – Срочно. Практически за бесценок. – Он поднёс чашку к губам, но руки дрожали слишком сильно. Поставил обратно. – Звучит подозрительно, знаю...

— Что случилось?

— Долги, — он нервно усмехнулся. — Влез в одну авантюру... Неважно. Банк угрожает подать в суд. А мне предложили работу в Германии. Серьёзная медицинская компания, достойная зарплата. Нужно срочно закрыть все дела здесь.

Речь его была сбивчивой, путаной. Он явно что-то недоговаривал. Или чего-то страшился.

— Что за дом? — прервал я его.

— Приобрёл год назад, в частном секторе. Знаешь улицу Станиславского? Там. Старый, конечно, но крепкий. Главное — от больницы десять минут пешком.

Я рассеянно помешивал остывший кофе.

— Какова цена?

— Восемьсот тысяч, — выпалил он.

Я едва не поперхнулся.

— При такой цене должен быть подвох.

— Сам понимаю — дом стоит больше трёх миллионов. Но банк даёт лишь неделю, а потом... Соглашайся. Дом крепкий. Правда, с подвалом есть нюанс, но ты разберёшься.

Он перевёл дыхание и продолжил:

— Я через неделю после сделки сразу улетаю. Первый взнос небольшой, остальное в ипотеку. У тебя зарплата нормальная — одобрят.

Я горько усмехнулся. Была нормальная. До того как все средства начали уходить на частную палату и лекарства.

Взглянув на часы и убедившись, что до следующей операции оставалось время, я предложил:

— Поехали посмотрим.

В голове мелькнула безумная мысль о продаже почки — в конце концов, люди живут и с одной.

Дом представлял собой старое двухэтажное кирпичное здание с облупившейся штукатуркой, но в нём чувствовалась некая основательность. Возможно, дело было в массивных стенах или высоких потолках, в той особой атмосфере дореволюционной постройки. А может, просто в удачном расположении относительно больницы.

Когда Димка отворил дверь парадного входа, в ноздри ударил спёртый запах вперемешку с чем-то смутно знакомым — той стерильной нотой, что царит в хирургии.

Порог дома встретил затхлостью и ещё чем-то — тем особым духом, который бывает только в операционных: металлический привкус, нотки спирта, едва уловимый аромат антисептиков. Этот запах, такой неуместный в жилом доме, словно прятался под слоем пыли и застоявшегося воздуха, но всё равно пробивался, как кровь сквозь свежую повязку.

Тусклый свет из окон, затянутых плёнкой пыли, падал длинными косыми полосами, высвечивая танец пылинок в воздухе. Паркет под ногами поскрипывал — не весело, как в обжитом доме, а надтреснуто, болезненно, будто старые половицы что-то пытались сказать.

— Проходи, — он включил свет дрожащей рукой.

Внутреннее убранство выглядело презентабельнее фасада. Просторная гостиная, величественная лестница, ведущая на второй этаж. Пыль и местами отходящие обои не портили общего впечатления.

— А подвал? — спросил я, заметив дверь под лестницей.

Дима вздрогнул:

– Там... старый котёл и трубы, – Димка дёрнул воротник рубашки, словно тот душил его. На шее выступили красные пятна. – Связку ключей потерял, представляешь?

Его взгляд метался по комнате, ни на чём не задерживаясь, будто боялся на чём-то остановиться. Пальцы непроизвольно сжимались и разжимались, комкая край пиджака. На виске пульсировала вена.

– Я сейчас у сестры живу. Давал ей дубликат на всякий случай. Передам потом, – он говорил всё быстрее, глотая окончания слов. – Пока лучше не спускаться...

В его голосе прозвучала фальшивая нота.

— Дим, с тобой всё в порядке?

Мне стало тревожно за его психическое состояние.

— Да! — он почти выкрикнул. — Да, всё хорошо. Просто время поджимает. Через неделю вылет. Так что... решайся!

Я внимательно посмотрел на друга. Что-то было не так, но анализировать ситуацию не хватало сил. В голове крутились цифры: ипотека на тридцать лет, первый взнос можно собрать, продав машину. Ежемесячный платёж окажется меньше арендной платы, появится возможность больше средств направлять на лечение...

— Согласен.

Из глубины дома донёсся приглушённый стук.

— Что это?

— А... Крысы... расплодились тут, как на ферме, — Димка побледнел. — Слушай, мне ещё собираться...

Неделя ушла на оформление документов и продажу автомобиля. Банк одобрил ипотеку не столько из-за зарплаты, сколько благодаря поручительству главврача больницы.

Димка появился на подписании договора с опухшим от недосыпа лицом. Руки его тряслись так сильно, что пришлось несколько раз переписывать подпись.

– Послушай, – неожиданно сказал он, схватив меня за рукав. На секунду в его глазах мелькнуло что-то от прежнего Димки — того, кто был моим другом. – Может, не надо? Продам кому-нибудь другому. Уедем вместе, а? В Германию...

– С чего это вдруг? – я ошарашенно посмотрел на него.

Он отшатнулся, словно увидел в моём лице что-то ужасное. Его пальцы разжались.

– Поздно, – пробормотал он. – Уже поздно...

После исчез.

Ключи от подвала так и не отдал.

Первым делом я познакомился с соседями. Справа обитали Николай Петрович с Валентиной Степановной — пара пенсионеров.

Он вечно возился в гараже, она опекала бездомных кошек и владела всеми районными новостями.

— Ой, так вы теперь здесь жить будете? — Валентина Степановна перехватила меня у калитки. — А куда Дмитрий подевался? Такой славный молодой человек, всё с ремонтом начать не мог. Из дома такие шумы ужасные бывают, говорил — сантехнические. И всегда здоровался. Правда, в последнее время какой-то дёрганый ходил. И машины по ночам к нему наведывались...

— В Германию уехал, — ответил я, прислушиваясь к визгу электропилы из гаража, где Николай Петрович увлечённо работал.

— Надо же! А вы кем трудитесь? — полюбопытствовала соседка.

— Нейрохирург. В областной. С Дмитрием учились в мединституте.

— Как интересно! Дом прям мистический, только врачей привечает.

Она хохотнула и продолжила:

— А здесь раньше тоже врач жил, представляете? Ещё при Союзе. Тоже хирург. Только он потом куда-то запропастился...

— Жуткая история была, — продолжила Валентина Степановна, понизив голос. — Говорят, его пациенты стали пропадать. Поговаривали про какие-то записи, опыты странные, но вроде бы всё исчезло. Милиция весь дом обыскала, но и его самого так и не нашли. Только в подвале следы какие-то... После этого дом долго пустовал, пока Дима не купил.

Их немецкая овчарка Рекс подбежала к забору, принюхалась ко мне и отпрянула, поджав хвост. Странная реакция — обычно собаки относятся дружелюбно.

Наконец-то, за долгое время, я провалился в сон без борьбы и долгих ворочаний. Собственный дом — пусть и не в лучшем состоянии, но свой. И главное — десять минут ходьбы до больницы, до матери.

Только от кошмаров, преследовавших меня уже давно, я, к сожалению, не избавился. Они ждали в темноте, настойчиво пробираясь в мои сны, словно знали, что я больше не смогу от них убежать.

Первую неделю я посвятил ремонту: удалил старые обои, заменил проводку, где смог. На большее времени не хватало — дежурства в больнице, постоянный стресс и страх за мать забирали все силы.

Однако что-то мешало полноценно обустроиться. Мелочи, едва уловимые несоответствия.

Выключатели, которые я точно помнил включёнными, оказывались в противоположном положении. Предметы перемещались во время сна. В раковине появлялись бурые разводы, хотя я не помнил, чтобы что-то проливал.

А ещё этот запах... Сначала едва уловимый, он пробирался в сознание как скальпель под кожу. Металлический привкус оседал на языке, вызывая тошноту — но вместе с ней и странное, болезненное возбуждение. День за днём он усиливался, проникая даже в спальню.

По ночам дом наполнялся звуками, каждый из которых имел свой особый характер. Где-то капала вода — не простым звонким капаньем, а с тяжёлым шлепком, будто капала не вода. Половицы поскрипывали сами по себе — медленно, протяжно, словно кто-то крался по ним, тщательно выбирая, куда поставить ногу. Иногда из подвала доносился звук, похожий на скрежет металла о бетон, — то короткий и резкий, то долгий, с протяжным затуханием, будто кто-то точил инструменты.

Однажды меня разбудил звук шагов на первом этаже.

Накинув халат, я спустился вниз.

В коридоре царила тьма и безмолвие. Только от подвальной двери тянуло холодом.

И чем-то неправильным, но знакомым. Запахом, перехватывающим дыхание и сковывающим грудь.

Щелчок выключателя — тусклая вспышка, и снова темнота. В кромешной тьме дверь подвала зияла чёрным провалом. За ней едва слышно что-то двигалось, будто кто-то волочил тяжёлую ношу по полу.

Я дёрнул дверь.

Заперто.

Нужно решить вопрос с ключом...

Утром я убедил себя, что всё это игра воображения. Усталость, нервы, кошмары по ночам расшатали нервную систему.

Новостные ленты пестрели сообщениями об исчезновении бездомных в районе. Я пробегал глазами заголовки, но размышлять об этом не было времени — состояние матери ухудшалось.

Дни сливались в монотонный круговорот: операции, ремонт, больница. Я существовал на кофеине и случайных перекусах между операциями. Возможно, поэтому не сразу обратил внимание на странности.

На работе начали происходить необъяснимые вещи. Сначала исчез личный скальпель — старинный, с гравировкой, подарок научного руководителя лучшему студенту.

Я никогда не использовал его в операциях, хранил как память. А однажды наутро его не оказалось в шкафчике.

Затем пропали зажимы из хирургического набора. Новые иглодержатели. Пинцеты.

— Возможно, медсёстры перепутали наборы? — предположила старшая сестра.

Но я знал — мои инструменты невозможно спутать с другими. У каждого хирурга свой почерк, свои привычки. Мои зажимы имели особый изгиб — я сам придавал им такую форму. Подобные следы изгиба я заметил на металлических прутьях, торчащих из стены подвала.

В историях болезни стали появляться загадочные заметки. Какие-то схемы на полях. Формулы растворов. Хронометраж процессов до и после остановки сердца. Моим почерком. Но я не мог вспомнить, когда делал эти записи.

Ночами меня преследовала одна и та же операционная. Не больничная — другая. С кафельными стенами, покрытыми тёмными разводами. С массивным металлическим столом, опутанным проводами. Я просыпался в холодном поту, а в ушах всё ещё звучал ритмичный писк непрнятных приборов и приглушённые крики.

В ту ночь во сне я снова оперировал. Но всё было иначе. Ткани расступались под лезвием с противоестественной лёгкостью, открывая глянцево мерцающие внутренности. Касаясь тёплой плоти я ощущал отклик. Она сжималась и подавалась навстречу скальпелю, будто живое существо, жаждущее препарирования.

Но самое удивительное началось, когда я начал делать трепанацию. Черепная коробка поддалась пиле неожиданно легко. Серое вещество мозга открылось передо мной во всей своей красоте — сеть тончайших сосудов переливалась в свете операционной лампы, каждая извилина хранила в себе тайну сознания.

Когда я коснулся его скальпелем, по поверхности прошла рябь, словно сама ткань пыталась уклониться от прикосновения металла. И тут я осознал — на операционном столе лежал Димка, его сознание всё ещё оставалось здесь, заточённое в этом совершенном органе.

Пробуждение наступило от ощущения тёплой капли на лбу. Машинально вытерев её, я поднёс руку к свету — пальцы блеснули алым.

На белоснежном потолке расплывалось пятно размером с ладонь. В бледном свете фонаря оно казалось чернильным, но я узнал этот оттенок — так выглядит артериальная кровь после двухчасовой экспозиции.

Два часа. Кровь теряет алый оттенок, темнеет, превращаясь в вязкую буро-чёрную субстанцию. Ещё немного — и она высохнет, оставляя на потолке разводы, похожие на обугленные нервы.

Приподнявшись на кровати, я прислушался. В гробовой тишине дома раздавался глухой звук — будто нечто проталкивалось сквозь размокшую штукатурку. Пятно расползалось по потолку причудливыми узорами. В его центре что-то ритмично двигалось.

Включив телефон, я направил свет вверх. В синеватом сиянии стало видно — по краям пятна штукатурка вздувалась волдырями. Они лопались один за другим, исторгая густые капли. А под слоем побелки... извивалось нечто живое. Переплетение мышц и сухожилий.

Встав на кровать, я поднёс телефон ближе. В образовавшемся отверстии тускло отсвечивал металл. Край хирургического зажима.

Мой зажим. Из пропавшего набора.

В этот момент сверху послышался звук, заставивший кровь застыть в жилах, — прерывистое дыхание, переходящее в захлёбывающееся бульканье. Словно кто-то задыхался прямо над моей головой.

Стук в дверь вырвал меня из оцепенения.

— Доктор! — послышался с улицы дрожащий голос Валентины Степановны.

Спрыгнув на пол, я замер. По доскам вились тёмные следы — цепочка отпечатков босых ног, уходящая к лестнице. А на полу, рядом с тапочками тускло мерцал ключ, почерневший от времени.

— Сейчас! — крикнул я, лихорадочно натягивая брюки. На ткани остались бурые пятна. Руки... почему они в крови?

— Умоляю, откройте! — в её голосе слышались истерические нотки. — Рекс пропал. И эти звуки... Я слышала крики. Из вашего дома.

Из темноты первого этажа донёсся новый звук — металлическое лязганье, словно кто-то затачивал инструменты. А следом — сдавленный вой, оборвавшийся на высокой ноте.

Я открыл дверь, стараясь держать руки так, чтобы их не было видно. Соседка стояла на пороге в наспех накинутом халате. В тусклом свете уличного фонаря её лицо напоминало посмертную маску.

— Простите... Но Рекс исчез. И звуки...

— Какие звуки?

— Будто... — она запнулась. — Будто кто-то стонет. И...

В этот момент снизу донёсся звук. Не стон — хриплое, тягучее захлёбывание. Как у человека с пробитым лёгким.

Валентина Степановна побледнела ещё сильнее:

— Вот! Опять! Может, вызвать...

— Это водопровод, — оборвал я. — Старый дом. На завтра вызвал сантехников.

Соврал.

— Но Рекс... — она запнулась.

— Здесь его нет, — отрезал я. — Вы время видели? Поищите в округе. Наверное, за кошками гоняется.

Она переминалась на пороге, явно не веря. Но что она могла предпринять?

— Хорошо... Извините за беспокойство.

Закрыв дверь, я прислонился к ней спиной. Сердце бешено колотилось. Ключ оттягивал карман.

Решил проследовать по цепочке следов.

В непроглядном мраке приходилось двигаться почти на ощупь — включать свет было страшно. Луч телефона выхватывал из мрака прерывистую дорожку отпечатков. С каждым шагом они становились чётче, словно их обладатель нёс всё более тяжёлую ношу. Ношу, с которой сочилась кровь.

Следы вели прямо к подвальной двери, но там... они раздваивались. Одни уходили вправо, другие влево. Идентичные отпечатки, один размер.

Из-за двери донёсся звон падающего металла. А следом — вопль. Нечеловеческий, будто псу одновременно перерезали глотку и вспороли брюхо. Звук резко оборвался, оставляя после себя лишь тяжёлый, рваный хрип.

Рекс?

Замок щёлкнул. Сам по себе.

Дверь бесшумно отворилась, словно приглашая войти.

Первая ступенька. Вторая. На третьей что-то хрустнуло под ногой.

Луч телефона выхватил из тьмы белое. Фрагмент кости? Или просто крошки штукатурки?

Бетонная лестница уходила вниз крутыми, выщербленными ступенями. Каждая хранила свой особый звук: одна отзывалась глухим гулом под ногой, другая издавала короткий треск, словно готова была вот-вот обрушиться, третья молчала совсем, будто поглощала звук шагов. Холод поднимался снизу плотной волной, оседал на коже изморозью страха.

Стены, облицованные старым кафелем, местами потрескавшимся, с тёмными разводы неизвестного происхождения. В некоторых местах кафель отвалился, обнажив бетон, покрытый плесенью, похожей на застывшие брызги крови. Влажный воздух оседал на языке железным привкусом.

Скулёж затих. Теперь из глубины подвала доносилось только мерное капание.

На последней ступеньке я замер.

Шаги за спиной. Я резко обернулся.

Дверь наверху с грохотом захлопнулась.

Телефон мигнул и погас. Батарея разрядилась.

В непроглядной тьме впереди раздался голос.

Мой голос:

— Я знал, что ты придёшь.

Продолжение в следующем посте...

"Вообще на меня не похож!"

Подборка фотографий с людьми, которые другу другу не только не родственники, но зачастую и живут в разных частях света. Доппельгангеры.

Доппельгангер

«Доппельгангер» (Двойник, Тёмная сущность)— это третья карточка, которую я нарисовал для игры БОЛЬШАЯ НАСТОЛКА.

По ту сторону теневой завесы есть сущности, которые с радостью займут ваше тело, стоит только начать делать тёмные дела. Поэтому всегда оставайтесь на «свету» и несите добро.

Thaumoctopus mimicus. Незнакомец на пляже

Автор: Elliot Avery. Источник: https://neurologicalexcretions.blogspot.com/2013/10/thaumoctopus-mimicus-man-on-beach.html

Это ни с чем не сравнить. Столько разных видов боли, и всё – разом: тысячи присосок, каждая из которых вырывает крошечный кусочек плоти, одновременно впиваясь в жертву; смертельные объятья щупалец; клюв, раздирающий тело…

Не могу сказать, что из этого хуже всего. Да и, в конце концов, какое это имеет значение.

Если ваша работа не отличается разнообразием, как и у большинства людей, то кажется, что всё идёт своим чередом. День за днём, и каждый похож на предыдущий. Именно поэтому, когда происходит что-то необычное, мы стараемся это запомнить. Вам может запасть в душу какой-нибудь особенно раздражающий посетитель, забавный поступок кого-то из коллег, ужасный несчастный случай, случившийся на производстве… Это то, что остаётся в памяти навсегда.

«Помнишь, как-то раз…»

У каждого есть хотя бы один такой случай.

Само собой, со мной тоже такое случалось.

Например, когда я работал на стройке, один из рабочих упал с высоты третьего этажа на бетонную плиту, лежавшую на земле. Мы все боялись худшего, но он, полежав в шоке несколько секунд, поднялся, стряхнул пыль с одежды и, слегка пошатываясь, направился в сторону медпункта. Помнится, мужчина, рядом с которым я как раз обедал, крикнул ему вслед «Он в порядке, ребята!», подражая комментатору на автогонках.

Или как в тот раз, когда я подрабатывал ассистентом в день выборов, и избирательница, узнав, что из-за какого-то дурацкого распоряжения участок её округа перенесли на несколько миль, хотя мы тогда находились всего в двух кварталах от её дома, рассвирепела настолько, что плюнула в лицо одному из сотрудников.

Но все эти случаи редко становятся чем-то большим, чем просто забавными историями, которые вспоминают, когда больше не о чем поговорить. Завтра мы снова пойдём на работу, и послезавтра тоже, и постепенно вернёмся к своей унылой жизни, пока в окружающем нас море банальности не появится новый островок чего-то интересного.

Но этот случай – совсем другой. На этот раз произошло то, что изменило всю мою жизнь. Что-то настолько ужасное и отвратительное, что я никогда уже не смогу воспринимать этот мир так, как раньше. И не смогу смотреть на людей, как прежде…

Это был обычный июльский денёк. Солнце ярко светило в голубом небе, прохладный ветерок, дувший со стороны моря, овевал пляж, дети играли на песке, наслаждаясь двумя с половиной месяцами свободы.

Кому угодно такая обстановка показалась бы совершенно идиллической. Меня же, напротив, попеременно охватывали то скука, то раздражение, поскольку я работал в то время в закусочной на этом самом пляже. В течение дня я занимался, в основном, тем, что высовывался из отверстия в передней части бетонной будки, подавая мороженое и газировку надоедливым детишкам и людям среднего возраста, одетым в плохо сидящие аляповатые купальники.

День тянулся бесконечно, и я находился в состоянии, граничащем с кататонией, молясь про себя любому богу, который только мог услышать мои слова, о том, чтобы случилось хоть что-нибудь интересное. И, похоже, в кои-то веки боги решили откликнуться.

Было около полудня, когда до меня донёсся женский крик. Я выглянул из своего окошка, чтобы посмотреть, что происходит, и увидел, что волны вынесли на берег кое-что весьма неприглядное на вид.

Это был труп.