Предисловие.

Представляю Вам читатели историческую приключенческую повесть о ружье Николая 2 под номером 20437.

Вы встретитесь с историческими персонажами и малоизвестными лицами, которые волей или неволей имели отношение к этому ружью.

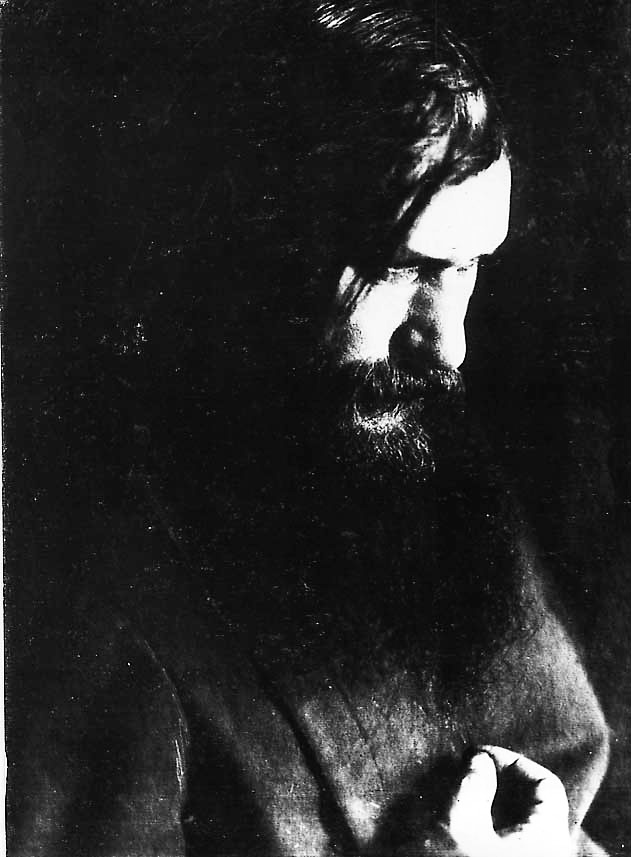

Николай 2, Распутин, Евгений Боткин, Боде, академик Савиных, лауреат Сталинской премии, лауреат Сталинской премии Мошкин, чье имя носит ледокол, охотник Митькин, Калинин , самый молодой сибирский генерал А.Пепеляев, Колчак, кузнец Гаврилов, академик Яблоков, С. Берия, Е.К Лигачев, Б.Н.Ельцин, работники НКВД , В. Высоцкий, В. Туманов, Виктор Луи, Глеб Боткин,

Пиночет, Евтушенко, Корвалан, внучка Савиных , но и как же без А. Чубайса ...

Книгу можно приобрести на маркет-плейсах, в Доме книги в Питере, Тобольском музее, Томском доме офицеров и прочесть на сайте автор.

С 1 по 5 августа 1917 года были жаркими для Тобольска, больше 20 градусов, но 6 августа вдруг похолодало до 8 градусов, подул холодный северный ветер.

Жители Тобольска, кто парами, кто группами, меньше по одиночке, спешили к причалу, куда прибывали два парохода, «Тюмень» Западно – Сибирского речного пароходства и "Кормилец " с баржей из Томска.

Причал был окружён полицейскими и взводом жандармерии на лошадях. Впрочем, народ спокойно ждал чуда, прибытие царя вместе с его семейством.

Матрёна Игнатьевна Савиных пришла с соседкой Марией Ивановной. Пока шли к причалу, все рассуждали о переменах в Санкт- Петербурге, о судьбе царя и тревожились за свое будущее. Ветер перемен потихоньку проникал и в Сибирь. Мужики в большинстве своем осуждали царя, хотя и тихо, но говорили, что слабину дал самодержец, бросил народ на произвол судьбы.

Бабы же, по большей части, жалели, беспокоились, как они в Сибири приживутся, что с ними будет дальше, но более грамотные люди считали это событие плохим знаком, вспоминая ссылку и смерть Меньшикова, сподвижника Петра 1, а ещё все винили Распутина:

- Гришка наш, дьявол, помутил разум не только царицы, но и царя.

Женщины шли и вспоминали Григория Распутина, земляка, которого видели, а Матрёна однажды была на его вечеринке, куда пригласила ее игуменья Мария (Дружининская) Иоанна из Введенского женского монастыря, но вовремя ушли, когда греховные вещи стали слышать из уст беса. Слава богу, что супруг Григорий Иванович не знал, а то быть большой беде. Она вспомнила своего сына.

Григорий Иванович лишь однажды поднял руку на Матрёну Ивановну в 1913 году, когда она крадучись, продала последние пару мешков муки и отправила сына Андрея, который закончил духовную семинарию, учиться на врача в Томский университет.

Поэтому она запомнила руку мужа, но нисколько не жалела о содеянном, вера в священнослужителей ее пошатнулась.

А пароходы уже давали протяжные гудки, выпуская черный дым с клубами пара, приближаясь к причалу.

Народ выстроился возле цепи полицейских и расступился, давая проход городскому главе, который вылез из брички и двинулся навстречу важным арестантам, которые сошли с парохода " Тюмень". За ними тянулись человек пятьдесят прислуги.

Николай 2 шел прямо, держа под руку Александру Федоровну. Матрёне показалось его лицо спокойно отрешенным, хотя вся фигура и походка выдавали уверенного в себе человека. Что же было в душе бывшего господина всей земли русской, один бог и знает...

Царица была бледна, и ее взгляд блуждал по толпе.

Городской глава приблизился к царю, и его рука поползла было вверх, но он одернул ее и пригласил царя в карету:

- Николай Александрович, ... господин полковник, прошу.

Лицо его покраснело, фуражка топорщилась, каждое слово ему давалось с трудом. Женщинам, стоявшим неподалеку, стало жалко своего градоначальника.

Тот хотел за локоть посадить императрицу, но Николай Александрович отстранил его руку и сам помог той подняться в бричку, и, обернувшись, бросил главе города:

- Все хорошо. Вы при исполнении, сударь.

Кавалькада карет с царским семейством вскоре двинулась к большому деревянному дому.

Впереди ее на бричке сидел начальник охраны с медалью на мундире. На аверсе медали был изображен сам Николай 2, а на реверсе надпись гласила: " За беспорочную службу в тюремной страже ". Вот и вез, одаренный медалью охранник, своего благодетеля в хороший дом, который будет царю тюрьмой несколько месяцев.

Из толпы раздался истошный крик какой - то бабы:

- И на что ты покинул нас, батюшка!

Крик напоминал крик женщин на похоронах любимого человека и заставил многих съежиться внутри.

Женщина ещё раз попыталась крикнуть, но крик оборвался на середине.

Народ не расходился, смотрел на удаляющихся приезжих и на прибывающие подводы, в которые стали грузить царское добро. Бесчисленное количество ящиков разной формы за день не успели увезти, поэтому оставили охрану возле причала

.Матрёна Игнатьевна заметила:

- И куда столько добра такому небольшому количеству людей?

- Царь же, ему положено, - соседка продолжила, - была бы ты царицей, может больше бы имела.

В Тобольске и до приезда царя ходили слухи о несметных богатствах царя, но увиденное поражало воображение, 2800 пудов груза сопровождало царя, почти железнодорожный вагон имущества прибыл с человеком, который числился вторым по богатству в мире. Жители Тобольска не знали, что сотни тонн имущества было спрятано семейством царя в сейфах дворцов, распихано по доверенным лицам. Десятки миллионов гектаров царской земли (в одном только Забайкалье царь владел 25 процентами земель) уже отобрали, но даже привезенные в их город " крохи", долго заставили их говорить о богатстве важного арестанта.

В свите царя был лейб-медик императорского двора Боткин Евгений, сын знаменитого врача, инфекциониста, Сергея Боткина, имя которого носит больница в Москве.

Его брат Дмитрий, совладелец фирмы " Боткин и сыновья", занимался поставками чая, имея торговую закупочную фирму в Кяхте, в Забайкалье. Именно здесь он и познакомился с самым известным местным купцом Лушниковым Алексеем Михайловичем, и семью его знали все Боткины. Их связывала торговля чаем, ибо со временем большую часть чая Боткины закупали не напрямую в Китае, а у Лушникова А. М. и других Кяхтинских купцов, поставляя чай на императорский двор.

Евгений выделялся из всех уверенностью, шагал бодро, внимательно рассматривая толпу и видимые строения города. В руках он держал чемоданчик из добротной кожи. Высокий, позднее, он своим лицом, напомнил вождя мирового пролетариата, только лишними были очки, да не хватало знаменитой кепки Ленина с большим козырьком.

Евгений Боткин не только рассматривал окружающий незнакомый мир, но и успевал что- то говорить сопровождающим царскую семью.

К этому времени врач потерял второго сына, от него ушла жена, но вера в бога и послушание была настолько сильной, что он вызывал уважение большее, чем царские особы у всей прислуги.

Скоро и жители Тобольска будут молиться на него, надеясь на свое спасение и спасение своих детей.

А пока он сел в карету и проезжая мимо толпы, помахал ей рукой, за что вызвал одобрительный гул, как артист, приветствующий своих зрителей.

Матрёна Игнатьевна, обсудив довольно необычное событие для провинциального городка, вернулась к обыденным мыслям. А основной из них для нее была судьба ее любимого сына Андрюши, который служил на Кавказском фронте медиком во втором кубанском пластунском полку. Она недавно получила от него письмо и была рада, что он не на фронте.

- Слышь, Маша, Андрюша пишет, что полковой врач души не чает в бывшем студенте, прочит ему большое будущее. Хвалит его руки.

- Он у тебя молодец! И духовную семинарию окончил с отличием и по дому тебе помогал. А когда с моим Ваней ходил на охоту, то тот уж как хвалил его за терпение, смекалку и меткость. Своих детей так не хвалит. Тебе повезло Матрена с сыном. Главное же, чтобы вернулся домой живым и здоровым, а толк с него будет.

- Мой – то муж долго обижался на него, - сказала Матрена, - но и то смирился со своей несбыточной мечтой - сделать сына священником.

На небольшой площади находились два довольно больших здания: одно белое — бывший губернаторский дом, а теперь «Дом свободы», с огороженным пространством перед ним и часовыми вокруг, другое — розовое, с завитками и украшениями, — Корниловский дом, где помещалась царская свита.

На следующий день здесь появился старенький отставной полковник в парадном мундире Он, вытянулся во весь фронт и с полчаса стоял прямо под окном его Величества.

Рядом проходили люди, надеясь увидеть царских особ, и снисходительно смотрели на отставника, который отдавал дань прошлому и, наверное, своей вере и молодости...

Евгений Боткин долго смотрел на полковника, а потом помахал ему рукой. Тот оторвал руку от фуражки и тоже отсалютовал врачу, потом снова приложил руку к фуражке, вытянулся как струна и выдохнул полной грудью. Затем опустил руку, и резко развернувшись, сделал несколько шагов строевой, а потом. внезапно сгорбившись, пошел тяжело по - старчески, скрывшись из глаз Евгения.

"Вера человека сильнее здоровья. Нет веры, нет настроения и нет здоровья", - промелькнуло в голове у Евгения.