Слякотною весною марта месяца восьмидесятилетняя Нонна Петровна Курдюк вознамерилась поселиться на даче. По причине старческой забывчивости не сразу нашла она родной участок в пять соток. На огородах все еще злобствовал снег, предавая загородным землям вид однообразный, унылый, мрачно-выбеленный. Поди там разбери, где чье владение. Но проселки чистила техника, а таксист-трепач был шустрым малым, и оттого кампания бабульки завершилась успехом.

Вот она, калиточка, родненькая, зелененькая, металлическая, с приятно скрипящими петельками. Ох! хорошо! Жаль, старый помер, а то смазал бы петельки. Но для Нонны Петровны тот скрип, что музыка времен молодости. В том звуке живет Авдей Семенович Курдюк, муж, преставившийся три весны тому назад.

А это что тут на снегу, у столбов калиточки? Желтые пятна и следы через весь участок протоптаны. Присмотрелась Нонна Петровна. Смотрела долго, согнувшись в позе христарадницы. И, наконец протянула:

— Демоны! Ну сволоты! Чтоб вас черти побрали! Чтоб вас, гадюк, на шкуры пустили.

Причиною негодования Нонны Петровны послужила мохнатая банда из четырех псин, безмятежно доживающих век свой в имении соседки Нонны Петровны, Ольги Ивановны Аркендольц, прозванной в народе Гусятницей. Прозванной за то, что держала гусей на даче, (держала в строгости и в пуританской дисциплине). Жили у нее и четыре собаки. По меркам песьим были собаки стары, самые что ни на есть ровесники Нонны Петровны. И хотя и сыты были собаки, но гены предков заставляли их делать вылазки для прокорму, набрасываться исподтишка на зазевавшихся, патрулировать окрестности и заглядывать на соседские участки, нет ли чужаков.

В общем, намерения животных были добрые, и Нонне Петровне зла они не желали и даже завидев издали, набрасывались на нее всею толпою, гавкая, как сумасшедшие, и виляя хвостами. Так они проявляли соседское дружелюбие, собачье расположение. Однако Нонна Петровна доброты такой не ценила и кидала в собак каменьями, ветками, бутылками, гвоздями, старыми черенками, поливала их водою из садового шланга, метала старые пластинки и как-то даже запустила в самую мелкую псинку тортиком.

Не раз и не два, и не три, и не четыре ругалась Нонна Петровна с соседкой Ольгой Ивановной Аркендольц, прозванной Гусятницей. Требовала она усыпить собак и орала на все садовое товарищество так громко, что казалось, вот-вот и звуковая волна осыплет со свисающих ветвей огурцы и помидоры. Желая уязвить Ольгу Ивановну посильнее, обзывала она детей ее «туповатыми», мужа — «сволотою», а самой Ольге Ивановне дала прозвище, которое писать мы не будем.

И вот в кое-то веки решила старушка побыть в тишине и покое, наедине с собою, отдохнуть от города, от внуков, от зятьев. А тут это заблошенное племя!

Нонна Петровна с ненавистью глядела на гусятницкий дом. Из трубы шел дым. Над огородом кружили птицы. Где-то кричала кошка. В близлежащем лесу на холмик взошел заяц и посмотрел на Нонну Петровну. Она ощутила взгляд и посмотрела на зайца. Оба глядели друг на друга и слушали кошачий ор. В этот момент Нонна Петровна уловила в себе задатки хитренькой лисицы. Ее озарило: зачем устраивать бесполезную ругань и привлекать внимание к себе? С жучками разделаться можно тихо. Отравить.

Преисполненная коварством. Смешно косолапя, похрустела по снегу Нонна Петровна в свой разубранный домец. Растопила печь, сварила гречу, пожевала ее, уселась в кресло и стала замышлять.

— Яду крысиного! — вслух вскричала Нонна Петровна. — Я вам собакам покажу! — И потрясла кулачком своим сморщенным перед невидимыми собаками. И уснула.

Наутро Нонна Петровна, (хотя, и было зябко), испытала прилив бодрости. Потянувшись, сказав крепкое словцо, затопила она печь, позавтракала холодною кашею и решила безотлагательно воплотить в жизнь хитрый план свой. Желание свести со свету пёселей так и распирало ее, и глаза ее затейливо сверкали.

Долго рылась она в хламах на чердаке, щепетильно перебирала склянки в погребе, шарила по углам и за шкафом. Но крысиным ядом нигде и не пахло. Склонна она была опустить уже руки, но тут на глаза попалась ей фотография в рамочке покойного мужа ее, Авдея Семеновича Курдюка, где было ему лет 30. И этот прекрасный парень, Авдей Семенович Курдюк, словно подмигивал ей: «Не раскисай, старая, погляди-ка под диваном».

Провонявшее сыростью пространство под диваном хранило искомый артефакт в паутине, в замогильной тишине, в ореоле темного Безвременья. Беспорядочно разбросанные маленькие брикетики, точно детки, просились на ручки. Пришлось старушке вульгарно раскорячиться, чтобы достать их. И не дай, бог дорогой мой читатель, увидеть тебе эту картину.

Итак, драгоценная находка вернула бабульку к жизни. Махонькие, плотно спрессованные бурые батончики несли в себе смерть подлым животным и покой Нонне Петровне. Какое все-таки произошло чудотворство от фотографии Авдея Семеновича. Помог, помог батюшка! муж, безвременно ушедший Авдей Семенович! Кормилец, наставник, Всяхозяйстводержитель! Смотрела она на его образ и умилялась. А образ, словно утирая слезу, говорил ей: «Ну, хорош, хорош, старая… эх! вернуть бы время взад как бы поколотил бы я тебя заноза ты проклятущая! А ведь любил же я тебя скотина ты этакая!».

Но притомилась, притомилась Нонна Петровна и спать улеглась, и проспала аж весь день. А снилось ей кое-чего такое, что вытворяли они с Авдеем Семеновичем по молодости.

За окном стоял весенний вечер, прохладный и тихий. Подернутое пуховой дымкой небо убаюкивало звезды, а меж звезд скользили сверкающие спутники, самолеты и раскаленными иглами мелькали метеоры.

Нонна Петровна высунула нос в окно и затянулась. Пахло талым снегом, а вот псиною не пахло. Хотя… а нука-нука. Хрусь-хрусь, хрусь-хрусь. Идут, идут, паскудники. Опять сквернят участок. Где-то вблизи окна вразвалку следовала песья процессия. Нонна Петровна схватила огрызок яда, вдавила его в кусочек краковской и, по-детски посмеиваясь, швырнула лакомство на улицу.

Вся честная компания замерла. Затем встала в круг вокруг гостинца и, посапывая мокрыми носами, внимательно его изучала. Собаки медлили. Что-то в этом всем было подозрительное. Собаки осторожничали. Бескорыстное ли это подношение? И самый мелкий пес по кличке Зонтик — дворняга дворнягою, оболтус оболтусом приблизился к средоточию интереса собачьего, поглядел на братьёв своих и сестрицу свою и, не найдя укора во взглядах их, облизнулся и, меся снег мордою своею, кусочек краковской схрумкал. Затем с тихими, похожими на шепот листвы, шажочками компания удалилась восвояси.

Врытый столб мрачно торчал во тьме. Чернел силуэт тачечника, престарелого мужа Гусятницы. Обращенный к тропе скворечник зловеще склабился с дерева. А в заснеженном саду умирал Зонтик.

Опустим, дорогой сердцу моему читатель, сцены мук, выпавших на долю несчастного животного. Скажем лишь, что ближе к полуночи испустило оно дух. С тоскую смотрели трое зверей вослед тачечнику, увозившему покойника в чащу. Там впотьмах собачка обрела покой. И пусть летом шелест леса будет петь над могилою ее, петь песни о славных днях юности ее.

— Надо бы проститься, — вздохнула Жучка.

— Что он сказал перед смертью? — Нахмурился Тузик. – Позаботьтесь о миске? Позаботьтесь о киске?

Высокоморальный, с обостренным чувством справедливости, и самый старый из компании Пират поставил собратьям в укор их легкомыслие:

— Бестолковые разговоры ведете, товарищи.

Они навострили уши. И тут же он пошел на попятный:

— Не вы бестолковые, а не о том мы думаем в сей час! — Он гордо встал передними лапами на приступок будки, окинул гордым взглядом плачевные мордахи, прозевался и, словно с трибуны, толкнул речь. — Товарищи! Да тут же на лицо геноцид нашего брата. Повсеместно нам наносят урон: нас травят, давят, обижают, с мнением нашим не считаются и сами себя обезопасить мы не можем.

— И верно! Верно! До каких пор? Долой хозяев! — Во всеуслышание затявкали свора.

— Тише, товарищи, тише, — пробормотал Пират. – Я не к тому веду, а к тому веду, что нужен нам заступник. А то того гляди старуха перетравит и нас, и другов наших с соседних участков.

— Предлагай! Предлагай! – заходились собаки.

Призывая к порядку, он поднял лапу и ввел их в курс дела:

— Есть, товарищи, бог на свете, наш с вами бог, Собачий бог, кто создал нас по образу и подобию, так сказать, своему.

— Что ж, други, не мешкаем тогда. Ритуал проведем. Но следовать ему должны мы неукоснительно. Так что слушайте меня, други, а иначе я умываю лапы.

Черная ночь несла дятлов стук с безморозного леса. В этот лес шли друг за другом собаки, и ветви мало-помалу расступались пред ними, и месяц обливал их холодным светом. Наконец вышли они к натоптанной зайцами полянке и встал Пират в центре и обратился к племени своему:

— Наш бог — хороший бог; наши предки – сильные предки. Придет время, когда ни ребенок, ни бабка не посмеют поступать с нами скверно. Сегодня все и начнется.

И лохматые знали, что придет то время, когда с ними будут считаться. И тогда царству человеков придет конец.

— И так, други, к богу есть кратчайший путь. Смотрите на меня внимательно и неусыпно. И не бойтесь ничего.

Пират завозился: вокруг себя лениво шестнадцать раз обернулся, прилег, позевал, хвостом по снежному насту похлопал, фыркнул, уснул на десять минут. И, очнувшись, загавкал заклинание:

Сотоварищи стояли как вкопанные и смотрели на все это напряженно. Глаза перебегали с хвоста на нос, с носа на хвост. Уши неотступно ловили каждый гав. Они поняли, что Пират скликает лесную нечисть. И каждой шерстинкой прочувствовали близость неведомого. Нечто злое держало к ним путь.

Жучка вдруг увидела, как звезды сложились в извив широкой дороги вполнеба. По ней вышагивал великан с глазами, зияющими пустотой.

Замерзшие пейзажи наполнились шумом. Темные сферы заносились вокруг ветвей. Кто-то пробирался по снегу во тьме, и крики ночных птиц царапали песьи души. И ужасное предчувствие охватило друзей, и припали они к земле, и готовились к худшему, а предводитель гавкал громче и громче:

Шаги были совсем близко. Вот оно! Тень вышла из лесу. Всеохватный мрак заморозил сердца. И звезды завыли на землю. Жучка зажмурилась, легла и прикрыла глаза лапками. Она слышала скулеж собратьев, слышала, как шаги подкрались к ней, и мысленно уже простилась с жизнью. Но вместо ожидаемого дикого рыка услышала над собой человеческую речь.

В пятне лунного света стояли дети: мальчик и девочка. они дружно держались за руки. Было им лет по восемь. Одеты они были в сине-зеленые комбинезоны. Их не примечательные лица выражали доброту и спокойствие, а голоса звучали приветливо и вообще веяло от них заботой.

— Здравствуйте, собаки! — повторили ребятки.

— Здравствуйте, ребятки! — Опомнились собаки.

— А чего вы тута собрались, собаки?

— А просто гуляем, ребятки.

— А зачем же вы нас призвали, собаки?

— Мы Месть и Справедливость. Чего бы вы желали?

И Пират поведал детям о горестях песьего народа. О вековом угнетении, о несправедливом порабощении, о…

— Ну, понятно, — перебили ребята. — Жаждите отмщения за собрата.

Собачки в смущении отвели глаза.

— Можете идти, — сказали дети. — Мы навестим мучительницу вашу, и если зла в ней много и достойна она наказания, то бога вашего пригласим.

На том собрание и разошлось.

В обеденное время следующего дня ребятишки постучали в дверь старухи. Сердце Нонны Петровны екнуло. Но не от умиления, а от сбивающего с толку впечатления. Что делает эта мелюзга на пороге, да еще в такую пору?

— Че надо?! — рявкнула Нонна Петровна.

— Здравствуйте, бабушка, — сказали дети.

— Че надо спрашиваю?! — Насупилась бабушка.

— Зачем собачку отравили, бабушка?!

— Чего? Вот я сейчас поленцем вас огрею, выродки. Залезьте в сугроб с головою и там интересничайте! Интересно им!

Дети робко заглядывали в полуослепшие глаза, словно пытаясь отыскать в душе ее доброту или намек какой на положительные черты. Но в глазах ее, на редкость недвижно-глубокодонных, точно в темном доме, было пусто и омертвело.

— Мы, собственно, в известность вас…

— Еще раз увижу паразитов — закопаю!

И дверь с грохотом приникла к их носам облупленным полотном.

Ребята вздрогнули, поежились, носы потерли, и девочка со смешком сказала:

— Собачится со всеми, — ответил мальчик.

— Не помогла нуждающемуся.

— Оскандалилась за жизнь двести пятьдесят шесть раз!

Мальчик повернулся к подружке:

— Виновна, — заключила девочка.

— Виновна, — повторил мальчик.

Сдерживая дыхание, чтобы не расхохотаться, красные от натуги, они покинули участок Нонны Петровны и с визгом пустились наутек, в белоснежную чащу. И долго-предолго носились вприпрыжку они меж берез и кустарников, давая волю смеху, и вопя, и гримасничая, и всячески передразнивая старуху. Наконец, тяжело дыша, они перевесились через ствол поваленной ольхи, что была припорошена снегом и мертвой кроной обращена на запад.

Мальчик хлопнул варежкой по дереву подняв облачко снежной муки:

— Оно послужит благородному правому делу.

— Начинаем. — Утерла нос девочка.

— Мы взываем ко мху, мы разделим всецело биение сердца. Мы руками умерших в бездонность вонзаем наш выдох и вдох. И ты будешь умаслен нашей жертвой повинной, и ты будешь впредь с нами наш, скребущийся бог.

Постепенно мертвый ствол ольхи задышал пульсирующим движением будто внутри его выросли легкие, по которым проходил воздух. С треском бревно вдыхало в себя изморозь, а выдыхало горячие струи, наполнившие атмосферу теплым маревом. Плодородными движениями, тужась, выталкивало корневище из центра своего зверя.

На древо родильницу слетелись посмотреть вороны. В сумерках ранней весны садились они на ветви и осыпали с них иней. Они знали, что все происходящее осуществляется не только в нашем мире, но и в мире зовущимся Неупорядочным, так как бушует там хаос, и чтят там лишь бурлящую багряную реку.

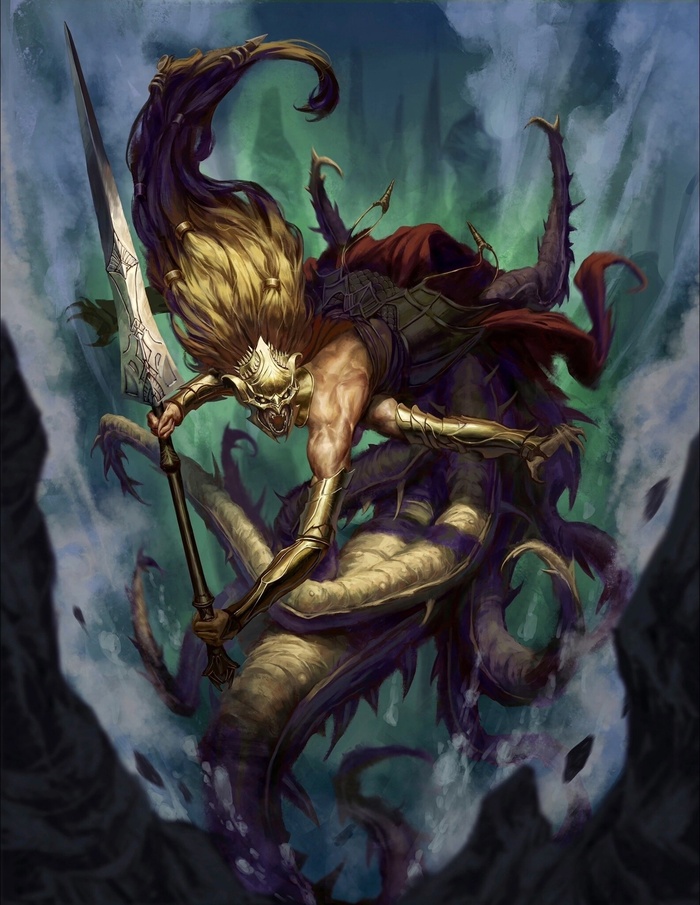

И вот под хмурыми взглядами детей и ворон на свет вытолкнулся Собачий бог. В подернутом туманом воздухе, в сырой рытвине дрожал он и поскуливал – маленький щеночек неопределенной породы. Когда бог впервые открыл глаза, он увидел на фоне снегового неба обволакиваемые туманом березы и дубы и преисполнился спокойствием. Ведь в древние времена, когда миром владели дожди, и вода беспрерывно стекала с его длинной шерсти, и ручейки бежали под его могучими лапами, под разлапистыми ветвями берез и дубов находил он укрытие. Сейчас его родиной были сверкающие в адских огнях обрывистые горы. И о нынешней родине думал он с печалью, ведь шла там война.

Увидев мальчика и девочку он все понял и подманил их лапкой.

— Здравствуйте, бог всех собачек! — сказали дети.

— Здравствуйте, дети! — сказал бог.

— Говорят, война у вас? Говорят, Дочь неба реку вспять свернула? Говорят, восстали фарфоровые Мадонны? — допытывались дети.

— Увы, ребятки, мой мир рушится, — сказал бог. — И долго быть здесь я не могу.

— Потомки ваши просят заступиться. Их травят.

Дальше слушать он не стал, а признал с огорчением:

— Когда-то я оставил их и виноват. Отпрыски мои брошены без опеки, и некому взять их под защиту.

— Но что мешает вам вернуться?

— Клятва, ребятки. Дал я клятву драться за землю моих прародителей. И пока идет война, связан я словами. Но хочу быть со своим племенем. Быть с ними все время. Учить их и учиться у них. Хочу есть вместе с ними, хочу узнать, как они любят, как растят щенят, какие сны им снятся. Ведь я совсем их не знаю. Но указывать я им не буду, лишь помогать. И когда я вернусь, мы оспорим право человеческое на нашу свободу. Мы пошатнем их уклад.

Засияла луна. В полутьме бог дышал вечерней свежестью и скучая по древесным листьям с тоскую глядел на голые ветви.

— Какое же это прекрасное место! — Поразился бог. — Тысячи лет назад я изнемогал под дождями, а теперь понимаю, что дождь — это моя свобода. — В глазах его засеребрились слезы.

Дети стали в сторонке, украдкой глядя на расчувствовавшегося бога. Был он похож на щенка дворняжки, но будто с очеловеченной мордочкой, лицом старца и глазами затухающими, словно перед ними стояла смерть.

— Но прежде чем я уйду. Я покажу людям, на что способна сила угнетаемого народа!

Бог обнюхал детей, поймав запах отравительницы, и ушел по первозданному снегу мстить ей и в лице ее всем людям.

Луна поднялась выше макушек деревьев, и окна домов отливали чистым серебром. В основном домишки в СНТ стояли опустевшие, но в тех редких стенах, где жил человек, витала тревога. Когда бог следовал по темным тропам, люди точно каменели. Странная, неизъяснимая оторопь тяжелой рукой хватала их за плечо, и они оглядывались поминутно, ожидая увидеть за спиной что-то леденящее душу. Все собаки встрепенулись. Утихомиренные цепями, ревели, рычали, рвались в темные чащи. Свободные от цепей, взмостившись на заснеженные грядки, протяжно выли в ночную мглу. Это объяснялось тем, что они чуяли бога и приветствовали его. Он воодушевлял даже самых трусливых псинок. Он давал надежду на освобождение от человека, как от хозяина. Звери понимали: придет время, и исчезнут «любимцы» и «питомцы» и настанет эпоха где будет власть Сильнейшего, право Хитрейшего, законы Щедрейшего.

Человек шикал на болонку подвывающую общине:

— Молчи! Чего расшумелась?

— Заткнись, животное! — Скомандовал человек.

Собачка глянула на мужчину. Остекленевший взгляд и оголенные зубы переубедили поднимать на нее руку. Опасный зверь. Где же та собачонка, проказливая, умненькая, добренькая? Хозяин уловил в ее сердце разгоравшуюся ненависть. А ведь он и мысли не мог допустить, что это белокурое существо обернет против него клыки. Он понял, что не сладит с нею и закрылся в соседней комнате. Было стыдно за свой страх, и к этому факту присовокупилось его отношение к болонке – изо дня в день он обзывал ее и пинал ее, но она все равно тянулась к нему, и при ней он ощущал себя властелином маленькой жизни. Однако теперь она не уважает его, даже не столько ненавидит, а именно не уважает и полна к нему презрения. И человека охватила тоска, и он осел на пол. Но в свое оправдание он заметил: «Да что ж я драться с ней буду? Пожалею, пускай отойдет пока. Видать кабеля хочет, и потому полоумничает».

А Нонне Петровне не спалось. Стенающие звуки за окном и недавно приснившийся кошмар вогнали ее в тревожный трепет. А снился ей ночной погребальный костер, омывающий пламенем фигуру, завернутую в грязный саван. Она полюбопытствовала у поджигательницы, кто это там горит, и ей грубо ответили: «Это сгорает твоя душа». И как горел саван, так и тлела одежда на старухе пока не осталась она нага. Кто-то подкрался и толкнул ее. Она упала на четвереньки и ощутила крупом, как к ней пристроились сзади. Одурманенная соблазном она не противилась, а лишь ускоряла свои движения и требовала, чтобы все проходило быстрее. Энергия, ласкавшая ее, так же и пугала. Она чувствовала, что ею овладевают страшные силы, облаченные в живую плоть. Но извращенный рай опьянял, словно сам Эрот наложил чары. В больших глазах поджигательницы старуха увидела, что сношает ее кентавр с лицом покойного мужа Авдея Семеновича. И поджигательница сказала:

— Таких зачатий мир давно не видел.

Нонна Петровна больше не уснула. Гавканье и тявканье теперь занимали ее. Было слышно, как среди рыка, воя и удара цепей о промерзшие будки кто-то отчаянно шипит, и она с ужасом поняла, что шипят ей на ухо. Облезлым носом она унюхала запах дождевой земли. Шипение переросло в громкий звук стучащих друг о друга зубов. Холодное дыхание лизнуло ее щеку. Напуганная фантазия рисовала образ огромного ротвейлера, глодающего скелет. Сердце отвратительно сбивалось с ритма, аммиачный пот напитал сорочку и постель, в горле ссохся язык. Казалось ей, что так приходит смерть.

И вдруг распирающая боль внизу живота освободила голосовые связки. Глухим криком окропила она дом, и бедра ее оросились горячими водами. Что-то мерными давящими движениями пыталось выйти из нутра, и эти переживания были знакомы ей. Она рожала. В бешенстве от противоестественности происходящего она скатилась на пол и сорвала с себя одело. Сочный луч луны указывал на престарелое лоно, брызжущее красной кровь на дощатый пол. Старуха выла и тужилась, и понимала, что кто-то с темного угла заглядывает в ее утробу. Окутанная стыдом и болью, она пила соленые слезы, взывала к всевышнему и, наконец, опорожнилась серпом.

Обычный с виду сельскохозяйственный серп дрожал в крови и задорно, будто хвастаясь, отбрасывал от чистого лезвия серебристые блики луны в глаза матери. Исстрадавшаяся женщина часто заморгала, а затем согнутой в локте рукой прикрыла глаза. Ее помутненный мозг наотрез отказывался верить, что это не сон или не припадок. Ее торчащий из-под локтя рот повторял и повторял: «нет-нет-нет-нет!!». Но причитала она не долго, ведь теперь ее владычеству над собственным телом был положен конец. Схватила она серп, срезала с себя помятую сорочку и, очертя голову, в нагом виде выскочила на мороз, где у крыльца ждал ее медведь. Под воющими звездами оседлала она зверя, взмахнула серпом и, держась свободной рукой за загривок, унеслась в угрюмую чернь.

И срослась она чревом своим со спиною медведя и не могла сойти с него. И видела она теперь все по-другому. Черный лес одушевился. Из молодых берез росли отяжелевшие девичьи груди. Припорошенные снегом редкие камни оказались цыплячьими головами кикимор. С прихихикиванием в унисон кикиморы пели старухе гимны, нарекая ее Серпородицей. Глубоко в земле мертвели книги с текстами о незнакомце, спустившемся с позолоченной звезды и подарившем одному человеку все знания. Тот человек давно умер.

Вдруг разразились гроза и град, и молнии разорвали ночное небо, а над верхушками деревьев показался голый торс великана, лицо которого не различить. И великан набирал льющийся с неба град в свои ладони, и умывал лицо водами града, и пел песню низким басом, песню про ангела, что блуждает в темноте. Но все это было сокрыто от глаз простого смертного.

Вскоре в окрестностях стали пропадать люди, а ближе к лету стали находить их изорванные тела. Все говорило о том, что в лесах свирепствует медведь, но ни охотники, ни полиция не могли напасть на его след. И дачники жили в страхе. Кто-то утверждал, что медведь приходит из осинника, а кто-то божился, что видел людоеда в сумерках, и на спине его восседала голая старуха, вооруженная серпом. Так зародилась жуткая легенда о чудовище, с воем носящемся по лесу и пожирающим одиноких грибников. А лес стали называть Старушечьим.

Что же до собак, то местью были они довольны, но сожалели, что не довелось встретиться со своим богом и не попрощались они с ним перед уходом его в страну, терзаемую войной. Однако дети, олицетворявшие собой силы равновесия, посчитали такое наказание излишне суровым и решили снискать для старушки заступника, коим оказалась прародительница всех кошек. Ведь, как выяснилось, Нонна Петровна в прошлом была кошатницей. К тому же Собачий бог и Матушка-кошка имели сродство — общего предка.