Грех | Никита Веремеев

Бабушкина дача — моё детство, моё воспоминание о детстве, мой покой. Запах укропа — моя «мадленка» Пруста. Бабушка, когда готовила что-нибудь, всегда просила нарвать ей укропа.

Душистые, щекотные стебельки лежат на большой деревянной доске, а солнце проникает сквозь прозрачные кружевные занавески и заливает деревянный с порезами стол. Над плитой висит памятка — эдакая поварская система мер и весов — написано там всё по-английски и понять ничего нельзя, только цифры, что вмещаются в одну ложку или в один стакан. Но с каждым годом смысл этой таблички открывается мне чуть больше.

Бабушка моет меня в маленькой ванной, поставленной прямо на кухне, за окном гроза, а над — неизвестные мне закорючки, меж которых проглядывает та или иная знакомая мне буква. Буква «а». Например, и чаще всего — «а»…

Вот я стою и режу маленьким тупым ножичком укроп и петрушку (большой нельзя тебе), и над головой всё та же «а» — salt — салт — как угадать, что такое «салт», как понять, что из него делают, и почему он такой тяжёлый. Зелень не режется — мнётся. Когда-нибудь мне доверят большой нож — кажется, так я не думал, я воспринимал мир в его волшебной статичности: маленький нож для меня, большой — для взрослых, ныне и присно и во веки веков.

Salt — cоль — «солт» — вот оно — солт. Тяжёлая и солёная. Мир обновляется отдельно от меня, я только вижу случайные результаты. Мы с бабушкой собираем грибы между огромными деревьями, я говорю ей, кому ещё я могу это рассказать: я не хочу в первый класс, я ведь знаю — счастье со мной последние месяцы, а потом его заберут: сначала школа, потом университет, работа, разве что на пенсии оно вернётся снова, но до пенсии так далеко.

Я не понимаю детей, которые стремятся в будущее. Мне неплохо в прошлом, настоящем и ещё в одном мире, который пока не поддаётся описанию, он где-то вне времени, но ближе всего — к вечному настоящему.

И вот первый класс наступил, и мне страшно оставаться без бабушки целых три часа — мне ведь говорили, это совершенно ненадолго, и бабушка, я думал, там будет. Оказалось — будет там еврейский мальчик, который умеет рисовать фломастерами, и у которого эти фломастеры есть. Через девять лет этот мальчик станет моим лучшим другом, ныне и присно и во веки веков. И ещё — солт. Соль. S-A-L-T.

Vinegar. Я рано научился читать по-английски. Я боюсь людей и люблю мир вечного настоящего — я легко могу сказать, сколько будет семьсот тридцать пять плюс восемьсот девяносто один — цифры прохладны и прекрасны, в них кроется загадка взрослой жизни. В Парке Горького я прячусь за бабушку, когда кто-то обращается ко мне, и боюсь сам выйти за хлебом до десяти лет. Улица пугает, а мамин ремень в московских комнатах обращает мысли к бабушкиной даче. И дело ведь совершенно не в том, что мама поступает жестоко, — я не прав, я знаю это, не знаю лишь, почему не прав, и доверительно шепчу бабушке, что хочу оторвать маме руку, чтобы ей было больно.

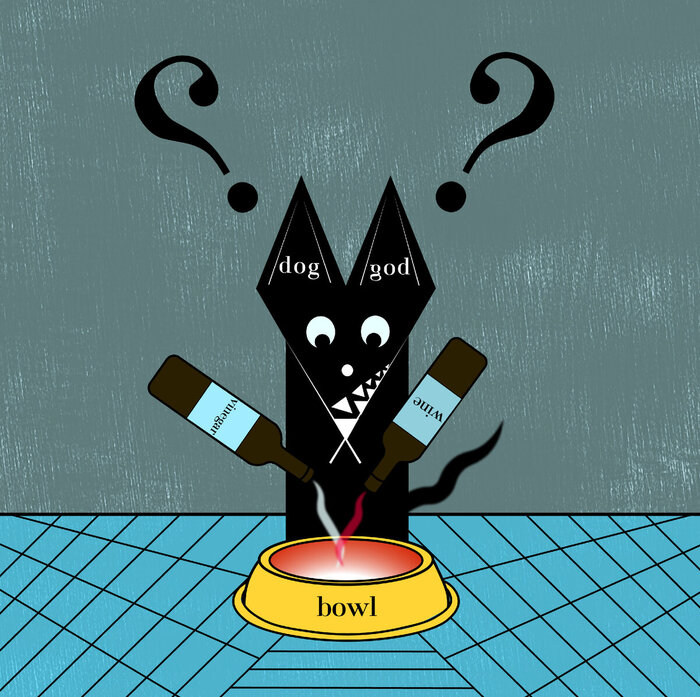

Не знаю я, в чём дело, когда мы — разъярённые восьмилетки — ногами ломаем велосипеды друг друга, не знаю, в чём дело, когда я бегаю за любимой бабушкой с ножом, угрожая ей в ответ на её смех расправой, и не знаю, когда в слезах, обнимая её сквозь собственные извинительные бормотания, краешком сознания пытаюсь понять, почему «винегар» оканчивается на «гар», и не вино ли винегар. А за окном стоит тот же запах роз, всё так же слезит мои глаза и заставляет расчёсывать горло рожь, и трава выбивается из-под камней дорожки, ведущей к сараю ныне и присно и во веки веков.

Wine — вино, вайн и через «дабл ю», не через «ви», и почему я думал, что винегар — вино, я толстею, зарываюсь головой в огромного персидского кота по имени Пуся, засыпаю впервые в большой комнате с камином, а не в маленькой с печкой, и съедаю по десять оладушков за завтраком: бабушка подкладывает сметаны, другая бабушка останавливает первую, напоминает, что в Москву я вернусь, ещё сильнее пополнев. Я ведь не сказал самого главного: бабушек у меня две, одна — белорусская, другая — московская, одна — по маме, другая — по духу, хотя, конечно же, обе по духу. И вообще-то — три — есть ещё бабушка по отчиму, московская бабушка Валя, просто вы же знаете — бабушка — это не человек, бабушка — это треть жизни, бабушка — ангел-хранитель, бабушка — волшебство, проходящее нервущейся золотой нитью через детство, бабушка — это слёзы после грустного фильма и слёзы после счастливого, бабушка — это насмешки одноклассников, мячик, летящий тебе в голову, вечные морщины на руках, тепло, очень много тепла, бабушке всегда можно рассказать всё, бабушка — она одна и самая родная, даже если их три и неродные — бабушка одна, пусть и в трёх лицах, ныне и присно и во веки веков.

...vinegar — уксус. Я пробовал его с пельменями и с укропом. Обманчивое слово, похожее на «вино». «Винегар», и «вине» — очень похожи, если читать по-английски, как слышится, но вина тоже пишется через «вин», а с вином не связана, интересно, как по-английски «вина»? Может быть, «вайн», только через «ви». Вина. Винегар. Вайн. Мне девять или десять, мы катаемся на велосипедах — до дальних кустов, что виднеются на окраине поля, и обратно. Жёлтое поле и два зелёных куста на полпути к горизонту, а на самом горизонте — другие дома, маленькие домики с дымком из труб и рыжими огоньками. Пробираемся через «Мир озёр» — огромные дождевые лужи на просёлочной дороге, ездим привычным круговым маршрутом «Вокруг дач»: «Наши дачи» — лес — ворота — «Красный печатник» — поле — снова поле — грязевая дорожка на границе дач и леса, и дальше — большой круг через лес или малый — сразу на «Наши дачи». Иногда не хватает дыхания — друзья лучше сложены, у них нет лишнего веса. Но кажется, дело не в том (пот катится по раскрасневшемуся лицу, волосы липнут ко лбу), дело в том, что не тот велосипед. Хотя у меня был «Стелс», лучше ведь только «горник», а у них «Аисты». И кажется, нет ничего лучше «Аиста», раз они не устают, а устаю я, и кажется, «Аист» — мечта любого велосипедиста, я так хочу «Аист». И всё ещё прекрасное детство вокруг, и две бабушки ждут дома, и, оказывается, рядом есть некий «Птич», где можно купаться, и бабушка дает тысячу белорусских рублей, а у ребят есть ещё по пятьсот, и мы скидываемся на «Буратино», сухарики и жвачку. И лето, снова лето, конечно же, здесь всегда лето — никогда, ни разу в жизни, не видел бабушкиной дачи зимой или осенью, потому что ну должно же в мире быть хоть одно место, где всегда лето, и присно лето, и во веки веков.

В школе в Москве я побеждаю на всех олимпиадах, меня называют вундеркиндом, а тут я стою под деревом и боюсь залезать на него, и эти ловкие обезьяны смеются надо мной, но я почему-то тоже смеюсь и тоже хочу быть обезьяной, и мне дают руку, но я не залезаю, слышу грубость и снова мы ссоримся, и бьём не друг друга, а почему-то бедные «Аисты», которые нам дороже нас самих, и в слезах я иду к бабушке и не понимаю ещё, что такое жестокость и почему люди издеваются и смеются над другими людьми.

Vinegar, wine и виноград — всё это связано. Вино из винограда, уксус из вина, так ведь? Сладкий виноград бродит и становится вином и дурманит голову, вино же становится уксусом — опасным, но вкусным ядом на кончике чайной ложки.

Ко мне прибивается бездомная собака — покусанная, побитая, она находит во мне самого доброго человека и бежит со мной до дома, бежит далеко — через две деревни. Все удивляются, все думают, что она повернёт назад, потом думают, что вернётся, но нет: она бежит до конца.

И вот она спит у нас под крыльцом и с утра радостно виляет мне хвостом. Я кормлю её, я каждый день её кормлю, и она со звонким лаем провожает меня к друзьям. Горбатая, с выпирающими рёбрами, она постоянно сопровождает неповоротливого толстого мальчика, куда бы он ни шёл.

И вот однажды мне становится очень грустно — из-за ссоры с друзьями, которым я никогда не могу нормально ответить, ведь меня тянет лишь плакать, и я плачу, и ухожу от них. Потому что когда я отвечаю, я вижу кулак и боюсь этого кулака, и вот под моими ногами вдруг находится мой новый друг, и нога находит рёбра моего нового друга, и бьёт в них. Собака, скуля, отскакивает, но через секунду приближается снова. И снова пинок ногой. И снова она отскакивает, и снова идёт ко мне, виновато заглядывая мне в глаза, как, кажется, когда-то я кому-то заглядывал. И снова пинок. Теперь она ходит боком и припадает на одну лапу. Когда я приближаюсь к ней, она пятится. Впервые в жизни я чувствую, что обида больше не душит меня, и забыв про нанесённое мне оскорбление, я возвращаюсь домой.

Наутро я нахожу её под крыльцом. Нежность, смешанная со страхом. Подзываю. Прошу у бабушки косточку. Через три минуты недоверие проходит, собака грызёт косточку и позволяет себя гладить. Она снова виляет хвостом. Кажется, ей немного грустно, — она точно вчера чем-то провинилась, но ещё не поняла до конца — чем.

Проходит ещё несколько дней, и в моей голове зреет навязчивое желание — проверить её на прочность. Проверить эту безотчетную, пугающую меня собачью любовь. Миска с кормом ставится в сарай, и пока никто не видит, я наношу удар палкой по хребтине животного. Собака давится и убегает.

На следующий день она возвращается, поскольку любовь изгоняет страх. Я становлюсь умнее. Я закрываю дверь сарая и избиваю собаку в темноте. Каждый удар как будто отмщает меня, болезненная дрожь проходит по всему телу, слёзы переходят в сильнейшую, экстатическую радость. Собака скулит и визжит, мне жалко её, и от этого я бью сильнее. Слышу голос бабушки, открываю сарай. Она, кажется, поняла, что происходит, но не захотела верить. Разговор замят. В ушах стоит звон, огненная змейка щекочет уши, виски, прячется под ключицами, тело потряхивает.

Собака больше не приходит. День, два, неделя прошли без неё. На исходе второй недели она вернулась. Перепуганная, облезшая: любовь снова победила страх. Раньше ведь её только ненавидели, а здесь хотя бы несколько дней — любили. И в ответ полюбила она.

Собака привязана верёвкой к двери сарая. Град ударов обрушивается ей на спину. Когда она пытается вырваться, верёвка натягивается, сжимает шею. Остаётся только бегать по кругу, уворачиваясь от палки.

Через пять минут я отвязываю верёвку. Она кашляет. Не бежит — подпрыгивает, скуля.

Больше собака не прибегает. И детство не возвращается. Плохо закупоренное, оно пролилось, оставив за собой едкий уксусный запах.

Зло существует. Оно в человеке. Любовь изгоняет страх.

Другая современная литература: chtivo.spb.ru