Данте встречает тень Гвидо да Монтефельтро в восьмом кольце восьмого круга ада. каждый грешник здесь окутан пламенем ― «языком» огня, в котором и на котором они говорят, что символизирует, скорее всего, их злоупотребление даром вещать истину и отсылает к пятидесятнице .

Гвидо обитает в этой нравственной зоне бок о бок с эпическим героем Улиссом, с которым он сопоставлен таким образом, чтобы создать условия для исторического, риторического и морального сравнения.

когда б я знал, что моему рассказу

внимает тот, кто вновь увидит свет,

То мой огонь не дрогнул бы ни разу.

но так как в мир от нас возврата нет

и я такого не слыхал примера,

я, не страшась позора, дам ответ

Гвидо считает, что Данте, которому адресованы его слова, также проклят, и поэтому не скрывает свою собственную историю. он подвергает себя позору, полагая, что Данте не может вернуться в мир живых и сообщить о нем. Таким образом, эпиграф ― просто способ сказать, что Гвидо, ― проклятый человек, который говорит из своего пламени; но он говорит к “тебе” ― к читателю ― только потому, что считает читателя тоже проклятым, принадлежащим к тому же миру и больным той же самой болезнью. Это заболевание ― потеря убеждений, потеря веры в смысл жизни, потеря способности к творчеству любого вида, утрата всякой цели, невротический

эгоцентризм.

Тот факт, что данте посвятил целую песнь обоим персонажам, чьи грехи предположительно идентичны, указывает на особое значение проблем, поднятых этой неоднозначной частью

ада. дантов Inferno изобилует парами грешников (паоло и Франческа, Фарината и кавальканте, уголино и Руджери и другие), но ни в одном другом случае пара не разделена песнью. пробел между песнями изображает пропасть, историческую расщелину, которая отделяет современность гвидо да Монтефельтро от античности улисса; и нашей целью является очертить ее контуры, чтобы обнаружить еще одну пропасть, которая лежит глубоко под ней и отделяет эти

две песни, взятые вместе, от критического проекта, который нас здесь интересует.

Мы начнем с речи улисса в Inferno XXVI. предварительное замечание будет, однако, полезным. при встрече с улиссом именно вергилий обращается к нему и велит ему говорить; в то время как в следующей песне к своему современнику, гвидо, обращается данте. оба грешника после вопрошания начинают монологи, в которых они рассказывают об обстоятельствах своей смерти. Речь улисса начинается так:

Расстался я с цирцеей, год скрывавшей

Меня вблизи гаэты, где потом

пристал Эней, так этот край назвавший, ―

ни нежность к сыну, ни перед отцом

священный страх, ни долг любви спокойный

Близ пенелопы с радостным челом

не возмогли смирить мой голод знойный

изведать мира дальний кругозор

и все, чем дурны люди и достойны.

и я в морской отважился простор,

на малом судне выйдя одиноко

с моей дружиной, верной с давних пор (90–102)

улисс и его люди отплывают на запад и в старости достигают гибралтарского пролива, края ойкумены, где «геркулесовы столбы» приказывают людям не сметь двигаться дальше. улисс убеждает своих людей риторическим tour de force продолжать путь на запад в безлюдный мир:

о братья, ― так сказал я, ― на закат

пришедшие дорогой многотрудной!

Тот малый срок, пока еще не спят

Земные чувства, их остаток скудный

отдайте постиженью новизны,

Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный!

подумайте о том, чьи вы сыны:

вы созданы не для животной доли,

но к доблести и к знанью рождены (112–120).

Моряки, вдохновленные этой «orazion picciola», отправляются на юго-запад в южное полушарие. спустя пять месяцев они подходят к огромной горе (предположительно Чистилища). «сменилось плачем наше торжество», ― говорит улисс веригилию. с горы поднялся шторм и потопил корабль.

Речь улисса написана в высоком стиле, как и подобает высокой эпической теме. ее нарратив

содержит решительное начало (отправление на запад), середину (решение у гибралтара двигаться дальше) и конец (кораблекрушение). в ортодоксальном аристотелевском стиле ряд действий поддерживает нарративную связность; действия происходят исключительно во

внешней обстановке: гаэта, гибралтарский пролив, открытое море, гора и так далее. улисс не прерывает последовательность событий и не усложняет ее нарративными характеристиками от первого лица; кроме того, в своей «orazion picciola» он демонстрирует мастерство правил классической риторики, искусно применяя такие приемы, как captatio benevolentice, amplificatio, гипербола и т.д6). одним словом, в плане формы, взятая как единое целое речь улисса эквивалентна нравственному величию этого эпического героя.

Это нравственное величие воплощено в храбрости улисса встретить безлюдный мир в полной уверенности в собственных силах, совершить «шальной полет»7) за все предписанные границы. с одной стороны, путешествие выглядит как поиск утопии за гранью человеческой «временности» с ее законами смены поколений и бренностью. ни жалость к отцу (прошлое), ни любовь к сыну (будущее), ни любовь к пенелопе (настоящее) не смогли сдержать желание следовать за солнцем над горизонтом ― превзойти в своей старости линейную конечность человеческого времени и попасть в солнечный циклический ход вечного возрождения. в этой версии смерти героя, которую данте, кажется, сочинил сам, улисс обнаруживает не свою

традиционную ностальгию за человеческим обществом, а только жажду трансцендентального возвращения, суточного nostos (возвращение) восходящего солнца.

с другой стороны, желание улисса солнечной вечности (helioeternity) выглядит как ностальгия по миру вне языка или, даже лучше, до языка. Так же, как он отвергает грамматику поколений итаки, он гордится тем, что побывал на гаеэте до того, как Эней дал этому месту имя. улисс позиционирует себя как пред-, так и анти-Эней, отрекаясь от «pieta del vecchio padre» (почтения к пожилому отцу), которое обязывает Энея к сыновнему долгу. почтение в этом (вергилианском) смысле значит принятие линейности, связанной со сменой поколений, которая удерживает субъекта в ограниченном диапазоне между отцом и сыном; вкратце оно значит обязательство

поддерживать священный закон domus’а или домашнего хозяйства.

не помешает вспомнить ― поскольку исследования данте, похоже, часто упускают это из виду ― что у всецело предопределенного и божественно-санкционированного путешествия Энея есть всего лишь одна насущная цель: переместить домашних богов Трои на новую землю («Энеида», I, 100). ключевым является то, что закон домашнего хозяйства, пенатов, похоже, управляет действиями Энея по именованию. по сравнению с путешествием улисса в безымянный мир,

успешное путешествие Энея из Трои в италию представляет собою топологическое одомашнивание Запада через присвоение названий диким и безлюдным местам. страсть улисса к миру ― еще до его одомашнивания в акте именования ― делает его отсылку к гаэте ироничной и даже пренебрежительной, ведь мы знаем, что Эней назвал это место в честь своей собственной няни: образа домашнего уюта (domesticity). Мир языка и язык мира становятся, в этом смысле, почитанием домашнего, почитанием, которое улисс отвергает, выходя за пределы последнего знака в неназванное.

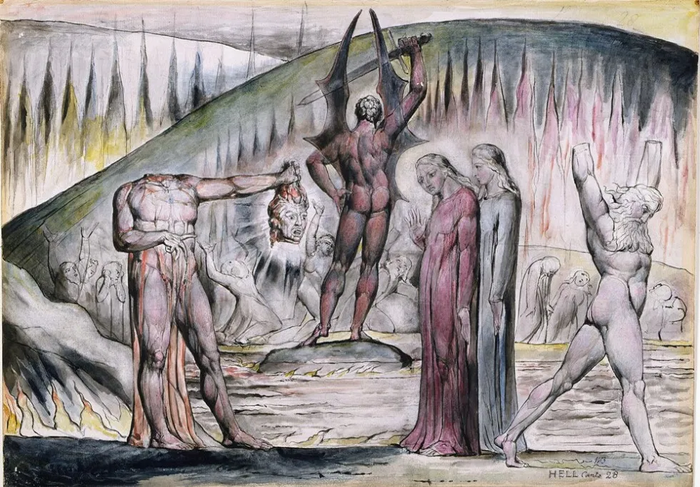

гвидо, бывший генерал гибеллинов, услышав разговор с улиссом, взывает к вергилию, спрашивая его, длится ли еще гражданская война на его родной земле ― Романье. вергилий предлагает данте отвечать этому голосу, который говорит на современном языке с провинциальным акцентом. данте сообщает гвидо о постоянных противоречиях между мелкими местными феодалами ― и затем просит пламя идентифицировать себя, чтобы новости о нем достигли мира живых, когда данте туда вернется. гвидо колеблется. его монолог начинается с преамбулы в два трехстишия, которые стали эпиграфом поэмы о пруфроке. гвидо переходит к описанию обстоятельств его жизни и смерти, рассказывая, как в своей старости он покаялся в своих грехах и стал монахом-францисканецем, и как папа Бонифаций VIII приходил к нему за советом, чтобы уничтожить город пенестрино, обещая ему заранее прощение того греха, который это намерение повлечет. страх перед Бонифацием заставляет гвидо дать ему совет, но отпущение грехов оказывается ложным обещанием, ведь после его смерти дьявол забирает душу гвидо у святого Франциска, воспользовавшись неоспоримой логикой о свободной воле и покаянии. Таким образом, гвидо оказывается в восьмом кругу Malebolge, окутанный пламенем. следующие куплеты служат образцом речи, которая исходит из дрожащего языка пламени:

я меч сменил на пояс кордильера

и верил, что приемлю благодать;

и так моя исполнилась бы вера

когда бы в грех не ввел меня опять

верховный пастырь (злой ему судьбины!);

как это было, ― я хочу сказать.

пока я нес, в минувшие годины,

дар материнский мяса и костей,

обычай мой был лисий, а не львиный.

я знал все виды потайных путей

и ведал ухищренья всякой масти;

край света слышал звук моих затей.

когда я понял, что достиг той части

Моей стези, где мудрый человек,

убрав свой парус, сматывает снасти,

все, что меня пленяло, я отсек;

и, сокрушенно исповедь содеяв, –

о горе мне! ― я спасся бы навек (67–84).

стилистическое сравнение двух монологов сразу обнажает как историческую, так и психологическую бездну, разделяющую двух говорящих. Мы уже видели, что улисс придает пластичность своему нарративу благодаря ряду логически упорядоченных действий, поданных исключительно в наружной обстановке. с гвидо, с другой стороны, мы двигаемся по ландшафту внутреннего мира, по перепутьям души, охваченной тревогами. драматические события здесь строго психологического характера: разговор, покаяние, psychomachia (душевная борьба), сожаление, самооправдание и так далее. не внешняя окружающая обстановка образует монолог, а только драма самосознания, сопряженная со страхами и опасениями.

в отличие от речи улисса, в монологе есть центральный психологический «субъект», а нарратив придерживается того же возвратного движения субъективного самосознания, которое его определяет. он начинается с события обращения во францисканские монахи, делает отступление в описании прежней жизни гвидо, когда он был военным, а потом снова возвращается к событию обращения. Монолог нагружен прерываниями ― вводными предложениями («и так моя исполнилась бы вера»; «о горе мне! ― я спасся бы навек»); бранью («верховный пастырь (злой ему судьбины!)») и гипотетическими конструкциями («когда б я знал, что моему рассказу / внимает тот...»). одним словом, он похож на «поток сознания», который непрерывно возвращается к самому себе через ряд саморефлексивных оговорок и дроблений,

напоминающих нам модернистские техники миметической дезорганизации.

у улисса явно нет того острого внутреннего зрения, которое видит «я» в неосязаемой интериорности. говорить об улиссе с позиции «я» кажется даже неуместным, ведь данное понятие подразумевает, что саморефлексирующий субъект раскалывается и объективирует

себя с сопутствующим этому расколу отчуждением, определяя таким образом дух нашей модерной эпохи. с другой стороны, гвидо в своих тревогах раскрывает сознание, которое замкнулось на себе в почти раздражающей саморефлексивности и чувстве вины. гвидо втягивает нас в тот же психологический горизонт субъективности. ключ к ней лежит в способности гвидо к самообману. я употребляю этот термин в техническом, сартровском смысле, подразумевая акт умышленного самообмана, посредством чего «я» свободно убеждает само себя поверить в то, о чем точно знает, что это неправда12). Mauvaise foi в этом смысле позволяет индивиду скрыть от самого себя ответственность собственной абсолютной свободы, и, следовательно, она связана, в конечном итоге, со страхом.

случай гвидо типичен. как мог этот «лис» и мастер уловок позволить себе быть обманутым папой, которому нужен был его совет? Больше похоже на то, что страх гвидо перед папой запустил механизм самообмана, посредством чего гвидо поддался той самой уловке, которую

он посоветовал тому, кто впоследствии его обманул; ведь в результате гвидо приписывает Бонифацию стратегию, в которой сам является мастером и жертвой которой он становится, а именно, стратегию нечестности: [«да будет твой посул длиннее дел / и возликуешь на святом престоле»]. но гвидо сам предоставляет этот совет на основании «долгого посула» Бонифация, данного ему, ― посула вечной жизни среди блаженных благодаря отпущению грехов. но,

опять же, Бонифаций не может обмануть гвидо. Этот мастер обмана может быть обманут только собственным умышленным самообманом, который, в свою очередь, спровоцирован страхом.

подобно покаянию и религиозному обращению гвидо, его облачение во францисканское одеяние ― это действие, мотивирование самообманом и страхом: страхом вечного проклятия. [я меч сменил на пояс кордельера; букв: я был воином, затем кордельером]. симметрия этой строфы и непрерывность между двумя ее дополнениями, которую устанавливает наречие «poi» («затем»), с самого начала изобличают обращение гвидо как простую смену костюма с военной униформы на религиозное одеяние. но гвидо верил, что самообман может быть искуплен, ведь у него была своеобразная способность заставлять (себя) верить: [я меч сменил на пояс кордильера / и верил, что приемлю благодать / и так моя исполнилась бы вера…] слово «credere» [верить, считать] перемежает монолог гвидо ироничным резонансом и в каждом случае отсылает к тому, во что гвидо верил, на самом деле не веруя.

самый поразительный пример встречается в преамбуле к его речи ― знаменитом эпиграфе Т.с. Элиота ― где гвидо снова убеждает себя поверить в ложь: [когда б я знал, что моему рассказу / внимает тот, кто вновь увидит свет] для того, чтобы смягчить свой страх дурной славы и паранойю по поводу сохранения видимости приличия, гвидо толкует способность пилигримов переходить из мира мертвых в мир живых как обман. он готов верить в то, что он слышал об аде

[и я такого не слыхал примера; букв: если то, что я слышал правда]), чтобы не верить, что его признание собеседнику повлечет за собой публичное разоблачение и позор.

дьявол, который пришел за душой гвидо после его смерти, изобличает эти уловки c неоспоримой логикой: [не каясь, он прощенным быть не мог, /а каяться, грешить желая все же, / нельзя: в таком сужденье есть порок»]. нельзя каяться и желать грешить одновременно, ведь свобода воли заключается в ответственности воли за свою собственную свободу. самообман хочет перехитрить логику этой свободы и даже в аду гвидо продолжает перекладывать вину на папу Бонифация: [верховный пастырь (злой ему судьбины!)]

свобода воли заключается в ответственности воли за свою собственную свободу. для данте эта свобода является неоспоримой фактичностью «современности» гвидо по сравнению с улиссом. грубо говоря, она состоит в личном выборе между спасением и проклятием, выборе, недоступном улиссу и дохристианской эре в целом. но мы видели, что улисс всегда опережает самого себя и ему по душе прибывать куда-нибудь прежде, чем другие. он не только достигает

гаэты раньше Энея, но и подходит к горе Чистилища раньше единственного смертного, которому это удалось ― данте. Таким образом, улисс предпринимает путешествие в горизонт личного спасения до его наступления во времени и разбивается о свой предел линейной, исторической временности.

в комментарии ибн Рушда к Поэтике трагедия описана как падение благочестивого человека от рук неблагоприятной судьбы. Трагедия требует чтобы благочестивый человек, probus, был

сломлен неблагоприятными и безразличными силами судьбы. субъективная невинность героя, разбивающаяся о безжалостный объективный порядок судьбы, драматизирует всеобщую hamartia человека, которую мы теперь можем лучше определить как человеческую погрешимость в значении «бессилия перед лицом неизбежности». если мы переведем hamartia как «вина» (а есть веские причины сделать это), под виной мы должны понимать всеобщее состояние погрешимости и падшести, которое остается независимым от субъективной или личной ответственности. с этой точки зрения, концепция не так далека от понятия первородного греха

целями пришествия Христа в историю были: отмена трагических условий hamartia и освобождение людей от неумолимого разрушения, причиняемого ею. Бессилие личной воли перед лицом всеобщей вины преодолевается в тот момент, когда Христос избавляет человеческую природу от естественного греха и переносит его на личность; личность сохраняет склонность к греху, но отныне появляется возможность быть спасенным с помощью того, что отцы церкви называли «сокровищницей заслуг» Христова распятия. вина, другими словами, перенесена из объективного порядка судьбы в субъективный порядок свободной воли человека. Человек теперь имеет выбор

неразрешимым парадоксом христианства является то, что в то время, как оно утверждает свободу личной воли, оно не наделяет волю свободным самоопределением. ведь в основе

христианства есть то, что воля свободна только в вопросе принятия или непринятия Божьего закона, но этот закон такой же абсолютный и объективный, как и те роковые силы, что являются причиной падения трагического героя.

действительно, Inferno данте (а так же его Paradiso) является очевидным свидетельством предельного бессилия воли перед лицом Божественного морального и комического порядка. Что еще важнее, когда субъективная свобода становится автономным саморегулированием, посредством чего «я» осмеливается обосновать самое себя исключительно на основе собственной свободы, данте, как хранитель веры, помещает такого грешника в «слепой склеп»22) своего Inferno.

Рассматривая психологию гвидо, можно увидеть, что за его самообманом, на самом деле, стоит уверенность в собственных умениях ― осмотрительности, эффективности и хитрости, проявляющихся в искусстве манипуляции. в безумной психологии гвидо, отраженной в прерывающемся и саморефлексивном нарративе, который уже не пользуется объективными нормами стиля, а также в выражении его личной свободы (что проявляется в повторяющихся актах самообмана) мы становимся свидетелями состояния субъективности, которая замкнулась на себе, заперла себя в собственной интериорности и, изнутри этой интериорности, ищет

контроля над своей собственной трансцендентной судьбой. ведь, в конечном счете, гвидо искренне верил, что, основываясь на своих умениях, он сможет договориться об условиях своей загробной жизни. его посмертное осуждение на вечные муки раскрыло, что, с точки зрения христианского Бога, вера, которую он возлагал (placed) на себя, была ненадлежащей (misplaced).