Лига историков

Диснеевская бомба: забытая технология, вдохновлённая мультфильмом

Первый раз встретившись в видео о бункерах Третьего рейха, название "Диснеевские бомбы" вызвало у меня неподдельный интерес и желание разобраться с ним. Что за "Диснеевские бомбы"? Почему так названы, что из себя представляли, почему я раньше о них не слышал? Именно об этом и пойдет речь в нашем сегодняшнем видео. Ниже есть текстовый вариант с картинками.

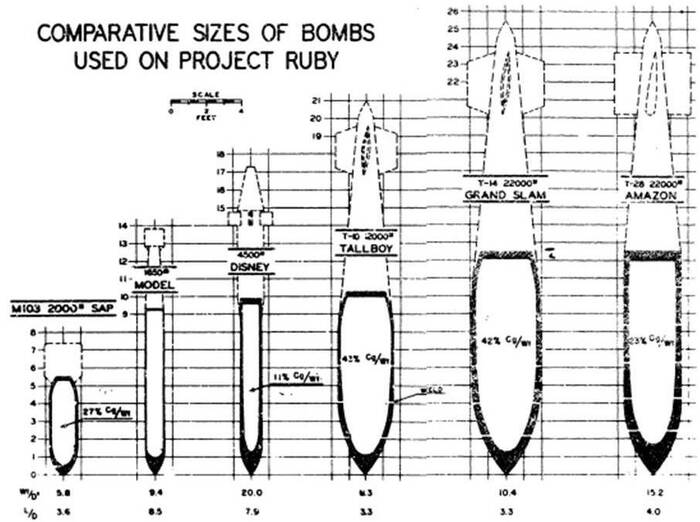

Во время Второй мировой войны перед авиацией союзников встал вопрос разрушения укрепленных бетонных сооружений. Например бункеры подводных лодок Кригсмарине, защищённые 5-метровыми железобетонными перекрытиями с полыми промежутками для ослабления ударной взрывной волны, были практически непроницаемы для бомб обычного калибра. Существовавшие в то время сверхтяжёлые бомбы Tallboy и Grand Slam имели некоторые недостатки в практическом применении. Для разгона до сверхзвуковой скорости бомбу требовалось сбрасывать с большой высоты, что усложняло бомбометание по точечным целям, снижая вероятность их поражения. Лишь немногие специально подготовленные экипажи могли эффективно применять такие бомбы, добиваясь прямых попаданий в цели. К тому же большие и тяжёлые бомбы требовали применения тяжёлых бомбардировщиков, количество которых было ограничено.

В поисках альтернативы американцы обратились к идее разгона бомбы путём ускорения падения бомб ракетным двигателем. Расчёты показывали, что такая ракето-бомба может иметь пробивную способность, сравнимую с «Tallboy», при намного меньших габаритах и массе и меньшей высоте сброса, что, в свою очередь, означало, что бомба сможет применяться с большей точностью и будет доступна для боевого применения большему спектру бомбардировщиков.

Согласно легенде, идея возникла после того, как группа офицеров Королевского флота увидела похожую, но вымышленную бомбу, изображенную в анимационном пропагандистском фильме Уолта Диснея 1943 года «Победа через авиацию», и впоследствии оружию дали прозвище «Диснеевская бомба». Бомба была изобретена британским военно-морским офицером, капитаном Эдвардом Терреллом, хотя бомба применялась исключительно ВВС США.

Самолеты Boeing B-17 «Летающие крепости» несли бомбы парами. По одной бомбе подвешивалось под каждым крылом, поскольку они были слишком длинными для размещения в бомбоотсеке B-17.

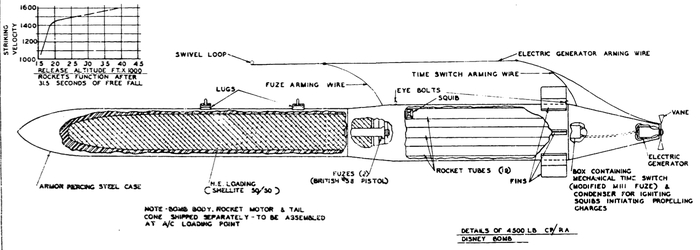

Ракетная бомба имела длину чуть более 5 метров при диаметре 280 мм и массе 2000 кг. Она состояла из трёх секций. Первая - головная - представляла собой проникающую боевую часть из особо прочной стали с зарядом из 230 кг взрывчатки. Вторая секция бомбы представляла собой разгонный твердотопливный ракетный двигатель, состоявший из 19 отдельных пороховых шашек от 3-дюймовых неуправляемых ракет. Третья секция бомбы включала стабилизаторы и механизм зажигания, включающий все двигатели одновременно по сигналу от барометрического датчика и питаемый от турбогенератора.

Для точного попадания бомба должна была быть сброшена с высоты до 6100 метров. После сброса бомба падала около 30 секунд, пока не достигала расчётной высоты. Механизм зажигания активизировал двигатели, одновременно сбрасывая хвостовую секцию. Горение топлива в двигателе продолжалось 3 секунды, за которые он разгонял бомбу до скорости около 440 м/с. Расчётная пробиваемость составляла около 5 м.

На этом снимке видны следы от ракетных ускорителей 4-х бомб сбрасываемых на порт Эймёйден в Нидерландах

Испытания бомб Диснея начались в начале 1945 года. Бомбы изначально сбрасывались на бомбардировочном полигоне недалеко от Саутгемптона, а затем испытательные сбросы были проведены на бункер Эперлек на севере Франции. Было использовано четыре бомбы, перевозимые двумя B-17, и два попадания пришлись по цели. Полученные в результате повреждения были признаны удовлетворительными наблюдателями на земле.

Первая боевая атака Диснеевскими бомбами была направлена на порт Эймёйден в Нидерландах, который немцы использовали для размещения их Schnellboote (быстрых торпедных катеров) и сверхмалых подводных лодок Biber. Днем торпедные катера находились в укрытиях, защищаясь от атак с воздуха, а ночью выходили в море для атак на суда союзников. В августе 1944 года бункеры порта атаковали с применением 53-х пятитонных бомб Tallboy и множества обычных бомб меньшего калибра. 10 февраля 1945 года девять самолетов 92-й бомбардировочной группы атаковали бункер 18 диснеевскими бомбами. Бетон был пробит, но бункеры были пусты во время атаки. И бункер снова был атакован 10 самолётами 14 марта.

30 марта 36 самолетов 8-й воздушной армии США, атаковали бункер подводных лодок «Валентин» Диснеевскими бомбами. Крыша «Валентина» толщиной 4,5 метра уже была повреждена двумя 10-тонными бомбами «Гранд Слэм», сброшенными Королевскими ВВС тремя днями ранее. Во время атаки 8-й воздушной армии было запущено более шестидесяти «Диснеев», но только одна достигла цели, не принеся существенного эффекта, хотя сооружения вокруг бункера получили значительный ущерб.

4 апреля 1945 года 24 бомбардировщика B-17 атаковали укреплённые цели в Гамбурге. Цель была скрыта облаками, поэтому для сброса бомб использовалось радиолокационное наведение. Следующая миссия в мае 1945 года была отменена. Всего до конца войны было сброшено 158 бомб.

Disney bomb была настоящей технической инновацией, предвосхитившей современные "умные" бомбы. Но её подводили недостатки: надежность зажигания ракетного ускорителя была признана неудовлетворительной, с частотой отказов около 37% во время испытаний, кроме того, некоторые бомбы распадались при ударе о цель из-за дефектов в стальном корпусе. Также минусом конструкции была сравнительно небольшая боевая часть. После войны бомбу не стали производить массово - она осталась экспериментом. Именно поэтому о ней мало кто знает.

Пищевые концентраты в СССР

1937 год, СССР, газета "Вечерняя Москва", 1937г., № 170, 27 июля

ДЛЯ ЭКСПЕДИЦИЙ И КОЛХОЗОВ

РАЗВЕРНУТЬ ПРОИЗВОДСТВО КОНЦЕНТРАТОВ

Институт инженеров общественного питания приобрел широкую известность своими работами над пищевыми концентратами для арктических экспедиций и особенно для зимовщиков Северного полюса.

Кроме арктических экспедиций в институт сейчас обращаются геологи, отправляющиеся на изыскания, группы работников треста «Золоторазведка», выезжающие в отдаленные местности на поиски золота, экскурсионные организации, альпинисты и т. д.

Но особенно много запросов поступает от колхозов и МТС, которые, оказывается, крайне заинтересовались концентратами: с помощью концентратов можно быстро и без всяких хлопот приготовить пищу во время полевых работ.

Запросы самого различного характера.

Одни колхозы, желая закупить концентраты партиями, спрашивают, где их можно достать. Других интересует вопрос, не могут ли они сами наладить у себя производство концентратов, для чего просят командировать к ним инструктора или же предлагают выслать из колхозов в Москву нескольких людей для изучения технологического процесса и т. д.

Само собой разумеется, что ни институт, ни существующие предприятия пищевой промышленности, изготовляющие концентраты, еще не в состоянии удовлетворить полностью растущие потребности в них.

Необходимо при этом учесть также и то, что дачники, да пожалуй и многие живущие постоянно в городах, охотно пользовались бы питательными, вкусными и недорогими концентратами.

Встает вопрос о резком расширении производства концентратов.

Институт инженеров общественного питания имеет большой опыт в изготовлении действительно питательных и вкусных концентратов.

Нужно только развернуть производство концентратов в большем объеме, чем сейчас. Дело за Наркомпищепромом и Наркомвнуторгом.

М. Беляков, директор Института инженеров общественного питания.

[В газете стоит подпись Ф. Беляков, ошибочна здесь буква Ф.

Правильно: М, потому что Михаил Беляков был директором Института инженеров общественного питания.

Иван Дмитриевич Папанин, советский исследователь Арктики, писал: "И вот я пошел к М. Белякову, директору института инженеров общественного питания, с письмом: «Будем вам очень благодарны, если вы заготовите для нас хорошие обеды на полтора года в самой дальней точке Арктики». Мы просили, чтобы пища была высокой калорийности, чтобы в концентратах было достаточно витаминов, предохраняющих от цинги. Продукты должны сохранять в течение всего дрейфа свои питательные и вкусовые качества, несмотря на то, что на льдине высокая влажность и низкие температуры."

Папанин И.Д. Лед и пламень. — М.: Политиздат, 1977. — 416 с. с ил. Тираж 300.000 экз.

ВОЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА --[ Мемуары ]-- Папанин И.Д. Лед и пламень

24 мая 1937 года, когда самолеты с папанинцами как раз подлетали к будущему месту дрейфа, в «Известиях» вышел материал «Меню папанинской группы». Директор Института инженеров общественного питания Михаил Беляков рассказал, как почти за год до этого по просьбе начальника экспедиции его сотрудники приступили к разработке специального пайка.

Как разрабатывался рацион знаменитой папанинской экспедиции | Статьи | Известия

Меню папанинской группы, "Известия",Известия1937, № 121, 24 мая, С.2

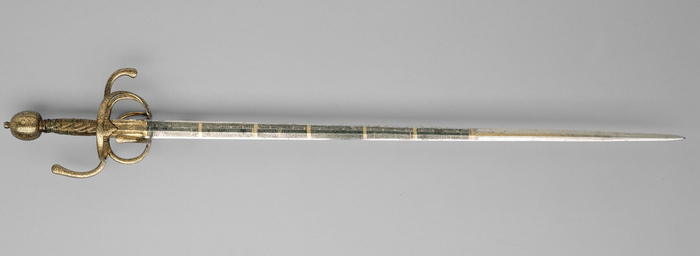

Королевский каприз и голова министра: Генрих VIII, Анна Клевская и цена одной ошибки

Томас Кромвель, этот безжалостный архитектор английской Реформации, правая рука Генриха VIII, человек, который не моргнув глазом отправил на плаху не одну знатную голову и перекроил религиозную карту Англии, оказался на удивление никудышным сватом. И эта, казалось бы, незначительная оплошность в карьере мастера политических интриг стоила ему не только положения, но и самой жизни, лишний раз доказав, что при капризном монархе путь от всесильного министра до государственного преступника может быть удручающе коротким. В общем, сегодня мы поговорим о том, как в XVI веке работал королевский Тиндер, и какова порой была цена свайпа.

Кромвель-сват

После смерти третьей супруги, Джейн Сеймур, подарившей королю долгожданного наследника Эдуарда, но угасшей от родильной горячки в октябре 1537 года, Генрих VIII, несмотря на репутацию женолюба, в новый брак не спешил. Трижды он женился по любви, или, по крайней мере, по сильному увлечению, и каждый раз финал был далёк от сказочного. Екатерина Арагонская – развод, сотрясший всю Европу и порвавший вековые связи с Римом. Анна Болейн – страсть, интриги и, как итог, эшафот. Джейн Сеймур – тихая гавань, оказавшаяся слишком недолговечной. Теперь же, когда династический вопрос был отчасти решён, на первый план вышли соображения сугубо политические. Томас Кромвель, к тому времени уже лорд-хранитель Малой печати и вице-регент по церковным делам, видел в новом браке короля прежде всего инструмент для укрепления позиций Англии на международной арене.

Европа середины XVI века представляла собой кипящий котёл религиозных и политических противоречий. Император Священной Римской империи Карл V и французский король Франциск I, вечные соперники, то заключали хрупкие перемирия, то вновь вцеплялись друг другу в глотку. Папский престол, оскорблённый английской Реформацией и тем, что Генрих провозгласил себя главой англиканской церкви, метал громы и молнии, призывая католических монархов к крестовому походу против еретика-короля. В этой сложной игре Англии был нужен надёжный союзник, и Кромвель обратил свой взор на протестантских князей Германии, объединённых в Шмалькальденский союз. Брак с одной из немецких принцесс мог бы не только обеспечить военную поддержку в случае вторжения, но и легитимизировать разрыв Англии с Римом в глазах протестантского мира. Поиск подходящей кандидатуры был делом непростым. Требовалась девица не только знатного происхождения и правильной веры, но и способная, по крайней мере, внешне, приглянуться стареющему и всё более раздражительному Генриху.

Выбор Кромвеля пал на Анну, двадцатичетырёхлетнюю дочь Иоганна III, герцога Клевского – небольшого, но стратегически важного владения на Рейне. Герцогство Клевское, наряду с Юлихом, Бергом, Марком и Равенсбергом, представляло собой значительную территорию, и его правитель занимал умеренную позицию в религиозных спорах, что делало его приемлемым союзником как для лютеран, так и для тех, кто, подобно Генриху, искал свой, особый путь в церковных реформах. К тому же, сестра Анны, Сибилла, была замужем за курфюрстом Саксонским, одним из лидеров Шмалькальденского союза. Кромвель развернул бурную деятельность. Английские послы, Николас Уоттон и Ричард Берд, были отправлены ко двору герцога Клевского с подробными инструкциями. Главным аргументом в пользу Анны, помимо политических выгод, стала её репутация скромной и добродетельной девицы. Художнику Гансу Гольбейну Младшему, придворному живописцу Генриха, было поручено написать портрет потенциальной невесты. Гольбейн, мастер льстивой, но не слишком искажающей правду кисти, изобразил Анну в соответствии с канонами красоты того времени, хотя и не преминул скрыть некоторые недостатки, например, следы от перенесённой оспы, чуть заметные на её лице. Портрет, доставленный в Англию, вкупе с восторженными отзывами дипломатов о красоте и грации принцессы, произвёл на Генриха благоприятное впечатление. Король, никогда не видевший Анну воочию, дал своё согласие на брак. Договор был подписан 4 октября 1539 года. Кромвель мог торжествовать: сложная дипломатическая партия, казалось, была выиграна. Он и представить себе не мог, что эта победа обернётся для него началом конца.

«Она мне не нравится!»

Генрих VIII, несмотря на свои сорок восемь лет, прогрессирующий артрит, подагру, дурно пахнущие трофические язвы на ногах и внушительный вес, переваливший, по некоторым оценкам, за 130 килограммов, всё ещё считал себя неотразимым мужчиной и тонким ценителем женской красоты. Он с нетерпением ожидал прибытия своей новой невесты, строя планы, как он сам выразился, «взрастить любовь». Когда же флотилия с Анной Клевской 1 января 1540 года бросила якорь в Диле, графство Кент, нетерпеливый монарх, переодевшись и захватив с собой лишь нескольких приближённых, тайно поспешил в Рочестер, где остановилась принцесса, чтобы устроить ей романтический сюрприз. Сюрприз, однако, ждал самого короля.

Увидев Анну без прикрас, без флёра придворной лести и смягчающего эффекта гольбейновского портрета, Генрих, по свидетельствам очевидцев, буквально побледнел от разочарования. «Она мне не нравится!» – зловеще прорычал он, выйдя из покоев принцессы. Эта фраза, брошенная в сердцах, стала приговором для тщательно выстроенного Кромвелем политического альянса и, в конечном счёте, для самого министра. Что же так оттолкнуло короля в бедной Анне? Историки до сих пор спорят об этом. Одни указывают на то, что принцесса, воспитанная в строгих традициях небольшого немецкого двора, не владела ни французским, ни английским языками, не умела петь, танцевать или играть на музыкальных инструментах – словом, не обладала теми светскими талантами, которые ценились при английском дворе. Другие предполагают, что дело было в её внешности, которая, возможно, показалась Генриху слишком «простецкой» или «лошадиной», как утверждали некоторые злопыхатели, хотя портрет Гольбейна и отзывы современников не дают оснований считать её уродливой. Возможно, свою роль сыграла и пресловутая «химия» – то неуловимое влечение, которое невозможно просчитать или предсказать.

Генрих был в ярости. «Я не вижу в этой женщине ничего из того, о чём мне докладывали, – бушевал он, обращаясь к Кромвелю, – и я поражаюсь, как мудрые мужи могли составить такие отчёты!» Министру он бросил с нескрываемой угрозой: «Если бы я знал столько же раньше, она бы никогда не прибыла сюда, в Англию. Но что теперь делать?» Увы, простого решения не было. Отменить свадьбу означало бы не только оскорбить могущественного герцога Клевского и его союзников, но и поставить под угрозу всю хрупкую систему протестантских альянсов, так необходимую Англии. Король, чья воля редко встречала препятствия, оказался в ловушке. «Если бы не то, что она проделала такой долгий путь в моё королевство, и не пышные приготовления, которые мой народ устроил для неё, и не страх вызвать суматоху в мире и толкнуть её брата в объятия Императора и французского короля, я бы не женился на ней сейчас. Но теперь всё зашло слишком далеко, о чём я сожалею», – с горечью признавался он. Кромвель, ввергнувший, по словам Генриха, его «шею в ярмо», мог лишь смиренно выражать сожаление, что его величество «не слишком доволен». Свадьба, назначенная на 6 января 1540 года, обещала стать настоящим испытанием для всех её участников.

Шесть месяцев фарса

День бракосочетания, 6 января 1540 года, выдался холодным и пасмурным, что вполне соответствовало настроению жениха. Церемония проходила в королевской часовне Гринвичского дворца. Генрих, облачённый в роскошный камзол из золотой парчи, расшитый драгоценными камнями, выглядел мрачнее тучи. Остановившись перед входом в часовню, он, по свидетельству современников, произнёс, обращаясь к своим лордам: «Милорды, если бы не необходимость удовлетворить мир и моё королевство, я бы ни за какие земные блага не сделал сегодня того, что должен сделать». Анна, в платье серебряной парчи, с распущенными волосами, символизирующими её девственность, вероятно, не догадывалась о буре, бушевавшей в душе её будущего супруга. Она выглядела спокойной и даже, как отмечали некоторые, довольно привлекательной. Однако для Генриха это уже не имело значения. Он шёл к алтарю, как на плаху.

Если Кромвель питал надежду, что брачная ночь смягчит сердце короля и пробудит в нём хоть какую-то симпатию к новой жене, то он жестоко ошибался. Наутро Генрих был ещё более резок. «Раньше она мне не слишком нравилась, – заявил он министру, – но теперь она мне нравится гораздо меньше». Король недвусмысленно дал понять, что их союз так и не был консуммирован. «Я ощупал её живот и её грудь, – откровенничал он с Кромвелем и своим врачом, доктором Баттсом, – и, насколько я могу судить, она не должна быть девственницей, что так поразило меня в самое сердце, когда я прикоснулся к ним, что у меня не хватило ни воли, ни смелости продолжать дальше в других вопросах. Я оставил её такой же девственницей, какой и нашёл». Эти слова, полные отвращения и унизительных подробностей, стали достоянием придворных сплетников и ещё больше усугубили и без того щекотливое положение Анны.

К счастью для самой Анны, она, по всей видимости, пребывала в блаженном неведении относительно того, что именно должно было произойти в брачную ночь. Воспитанная в исключительно строгой и замкнутой атмосфере клевского двора, она была совершенно наивна в вопросах супружеских отношений. Генрих, со своей стороны, не предпринял никаких усилий, чтобы просветить её, что, учитывая его тогдашнее физическое состояние – тучность, язвы на ногах, дурное настроение – возможно, было для неё и к лучшему. Тем не менее, такое неведение выставляло Анну в несколько нелепом свете. Она искренне полагала, что её брак вполне состоялся. «Почему же, когда он приходит в постель, он целует меня, – рассказывала она своим старшим фрейлинам, – и берёт меня за руку, и говорит мне: «Спокойной ночи, дорогая»; а утром целует меня и говорит: «Прощай, милая»… Разве этого недостаточно?» Одной из придворных дам пришлось деликатно объяснить королеве, что, увы, этого совершенно недостаточно. «Мадам, – сказала она, – должно быть нечто большее, иначе мы ещё долго не увидим герцога Йоркского (второго сына для короля), которого так желает всё это королевство».

Фарс продолжался шесть месяцев. Анна Клевская формально оставалась королевой Англии, но фактически была лишь гостьей при дворе собственного мужа. Генрих избегал её общества, проводя время в охотах и развлечениях с более привлекательными дамами. Политическая ситуация тем временем менялась. Угроза франко-имперского союза против Англии ослабла, а вместе с ней и необходимость в поддержке немецких протестантов. Кромвель, главный инициатор этого брака, стремительно терял влияние. В июне 1540 года король, наконец, решился разорвать ненавистные узы. Брак с Анной Клевской был аннулирован на основании его неконсуммации, а также под предлогом ранее существовавшего брачного контракта Анны с Франциском Лотарингским, заключённого ещё в её детстве и впоследствии расторгнутого. Анна, проявив завидное благоразумие, не стала возражать против аннулирования. Взамен она получила щедрое содержание, несколько поместий, включая бывший дворец Анны Болейн, и почётный титул «любимой сестры короля», что обеспечило ей высокое положение при дворе. Она осталась в Англии, вела довольно свободный и обеспеченный образ жизни, и даже пережила не только Генриха, но и всех его последующих жён.

Падение и казнь Томаса Кромвеля

Пока Анна Клевская наслаждалась своей неожиданной свободой и королевскими милостями, тучи над головой Томаса Кромвеля сгущались. Хотя сразу после клевского фиаско Генрих и возвёл своего министра, сына пивовара из Патни, в графы Эссекские и назначил лордом-великим камергером Англии в апреле 1540 года, это была, скорее, лебединая песня, а возможно, и хитроумная ловушка. Аристократия, всегда с трудом переносившая возвышение простолюдина Кромвеля, его безграничное влияние и ту беспощадность, с которой он проводил церковные реформы, разрушая монастыри и конфискуя их земли, теперь получила долгожданный повод для сведения счётов. Главными его врагами были Томас Говард, герцог Норфолк, дядя казнённой Анны Болейн и будущей пятой жены короля, Екатерины Говард, и Стивен Гардинер, епископ Винчестерский, консерватор и противник радикальных реформ.

10 июня 1540 года, во время заседания Тайного совета, Кромвель был арестован по обвинению в государственной измене и ереси. Обвинения были надуманными и противоречивыми: его одновременно обвиняли и в поддержке анабаптистов, и в тайных сношениях с Римом, и в намерении жениться на леди Марии, дочери Генриха от Екатерины Арагонской, чтобы захватить престол. Но главным, невысказанным обвинением была его ошибка с Анной Клевской, ошибка, которая выставила короля в нелепом свете и нанесла удар по его самолюбию. Из своей камеры в Тауэре Кромвель писал отчаянные письма Генриху, умоляя о пощаде: «Милосердия, милосердия, милосердия!» Он также предоставил ценные показания, подтверждающие неконсуммацию брака с Анной, что помогло королю ускорить процесс аннулирования. Это была его последняя услуга монарху, которому он так преданно служил и которого сделал одним из самых могущественных правителей в Европе.

Но мольбы о пощаде остались без ответа. Генрих, возможно, и испытывал некоторые угрызения совести, но жажда мести и давление со стороны врагов Кромвеля оказались сильнее. Суда как такового не было; его осудили по «биллю об опале» (Bill of Attainder), что позволяло казнить без формального судебного разбирательства – ирония судьбы, ведь именно Кромвель активно использовал этот инструмент против своих врагов. 28 июля 1540 года, менее чем через три недели после аннулирования брака Генриха и Анны Клевской, Томас Кромвель был обезглавлен на Тауэр-Хилл. Казнь была проведена неумело; палачу потребовалось несколько ударов, чтобы отделить голову от туловища, что превратило её в мучительное зрелище. Голова некогда всесильного министра была выставлена на шесте на Лондонском мосту – жуткое напоминание о превратностях судьбы и королевского гнева.

Наследие «фламандской кобылы» и запоздалое раскаяние короля

Анна Клевская, прозванная при дворе «фламандской кобылой» за свою, как считалось, не слишком изящную внешность, оказалась на удивление удачливой. Она не только избежала плахи, что само по себе было достижением для жены Генриха VIII, но и сумела наладить с бывшим мужем дружеские отношения. Генрих ценил её покладистый характер и отсутствие претензий. Она часто бывала при дворе, участвовала в празднествах и даже подружилась с дочерьми короля, Марией и Елизаветой. Анна пережила Генриха на десять лет, скончавшись в 1557 году в возрасте 41 года во время правления королевы Марии I. Она была похоронена в Вестминстерском аббатстве – честь, которой удостоились немногие из жён Генриха. Её история – это пример того, как невозмутимость и здравый смысл могут спасти жизнь и обеспечить достойное существование даже в самых неблагоприятных обстоятельствах.

Что касается Генриха VIII, то, по свидетельству французского посла Шарля де Марильяка, король впоследствии сожалел о казни Кромвеля. «Под предлогом неких ложных обвинений, – докладывал посол, – они заставили его предать смерти самого верного слугу, какой у него когда-либо был». Возможно, это было лишь мимолётное раскаяние стареющего тирана, осознавшего, что он лишился человека, который, несмотря на все свои недостатки, был безгранично предан короне и обладал незаурядным умом и организаторскими способностями. Кромвель был сложной и противоречивой фигурой: безжалостный политик, реформатор, талантливый администратор, но при этом человек, не чуждый коррупции и злоупотреблений властью. Его падение стало результатом не только одной неудачной сватовской миссии, но и сложного переплетения придворных интриг, религиозных разногласий и личной неприязни короля. История Анны Клевской и Томаса Кромвеля – это яркая иллюстрация того, как личные капризы монарха и политические расчёты его советников могут приводить к трагическим последствиям, меняя судьбы людей и влияя на ход истории. И как иногда самая незначительная, на первый взгляд, деталь – не та улыбка, не тот взгляд, не та «химия» – может обрушить самые продуманные планы и стоить головы даже самому могущественному министру.

***********************

Подпишись на мой канал в Телеграм - там тексты выходят раньше.

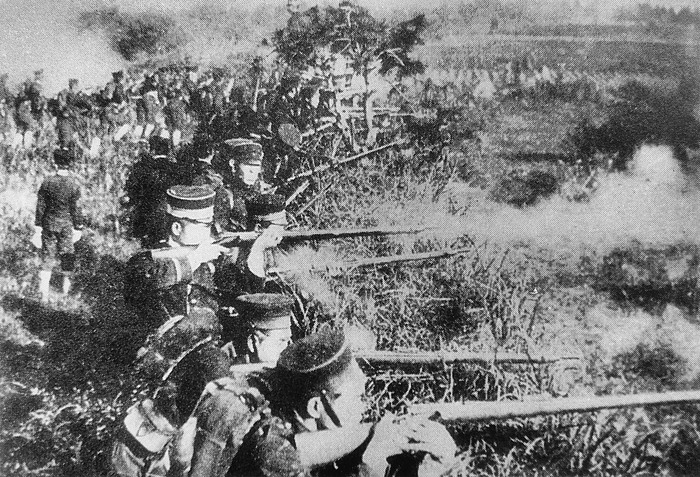

Корейское государство во второй половине XIX века. От восстания к войне

К началу 1890-х годов Чосон находился в состоянии глубокого системного кризиса. Коррупция и неэффективность правящей элиты, особенно клана Мин, сосредоточившего власть вокруг королевы Мин, усугублялись растущим экономическим бременем на крестьянство, страдавшее от непосильных налогов и злоупотреблений местных чиновников. В этот вакуум власти и социальной несправедливости вступило движение Тонхак (Восточное Учение), синкретическая религиозно-философская система, проповедовавшая равенство, социальную справедливость и изгнание «западных варваров». Его массовая привлекательность для обездоленного крестьянства и части мелкого дворянства (янбан) превратила его в мощную силу социального протеста.

Непосредственным толчком для начала восстания послужили неурожаи, вызвавшие голод и обнищание крестьянского населения — в первую очередь на юге страны. Восстание вспыхнуло в январе 1893 года на юге Кореи и вначале вылилось в спонтанные нападения групп голодных крестьян на местных помещиков-янбанов и японских купцов. К весне 1893 года восстание распространилось на центральные провинции Кореи, а затем и на её север. Королевское правительство попыталось вначале договориться с восставшими, но когда те не пошли на уступки, применило к ним силу. Против крестьян были отправлены войска, которые нанесли им решительное поражение.

Но это было только начало. Новое восстание, начавшееся в феврале 1894 года в уезде Кобу (провинция Чолла) под руководством Чон Бонджуна, быстро переросло в общенациональное антиправительственное и антифеодальное движение. Повстанцы требовали не только наказания коррумпированных чиновников и налоговых послаблений, но и признания самого учения. Неспособность правительственных войск подавить восстание вынудила королевский двор обратиться за военной помощью к своему традиционному сюзерену – Китайской империи Цин. В июне 1894 года цинские войска высадились в Асане, действуя в рамках сложившейся системы сюзеренитета-вассалитета, закрепленной в предшествующих договорах.

Вмешательство Китая было немедленно использовано Японией как casus belli. Стремясь вытеснить Китай с Корейского полуострова и установить там собственный протекторат, Япония, ссылаясь на Симоносекский договор 1876 года и Сеульскую конвенцию 1885 года, гарантировавшие независимость Кореи, направила в Корею военный контингент, значительно превосходящий по численности китайский. Японские войска заняли ключевые точки, включая королевский дворец Кёнбоккун в Сеуле (23 июля 1894 г.), осуществив государственный переворот. Они арестовали прокитайски настроенных членов правительства, восстановили формальную власть регента Тэвонгуна и вынудили корейское правительство «попросить» японцев изгнать китайские войска.

1 августа 1894 года Япония официально объявила войну Китаю. Хотя основные боевые действия велись в Маньчжурии и на море, Корея стала первым театром войны и ключевым стратегическим призом. Поражения цинских войск в Корее (при Сонхване и Пхеньяне в сентябре 1894 г.) и уничтожение Бэйянского флота у Ялу и Вэйхайвэя подорвали престиж и военную мощь Цинской империи в регионе.

Параллельно с ведением войны против Китая и подавлением продолжавшегося Восстания Тонхак, японские власти в Сеуле активно продвигали программу радикальных внутренних реформ в Корее. Реформы годов Кабо («кабо» – 1894 год по 60-летнему циклу) были инициированы и реализованы под прямым японским влиянием и давлением, часто при участии японских советников. Их целью было создание в Корее современного, централизованного государства по японскому образцу, которое было бы восприимчиво к японскому влиянию и служило бы плацдармом для японских интересов.

Содержание реформ было поистине революционным для традиционного корейского общества:

- отмена сословного деления, провозглашение формального равенства всех перед законом.

- учреждение современных министерств по японскому образцу (Кабинета министров), централизация власти, реформа местного самоуправления, направленная на усиление контроля центра над провинциями.

- проведение судебной реформы, отделение судебной власти от административной, создание современной судебной системы.

- упорядочение земельного кадастра и налоговой системы, отмена государственной монополии на торговлю некоторыми товарами, создание предпосылок для развития капиталистических отношений.

- провозглашение политики распространения современного образования, включая создание школ нового типа. Поощрение использования корейского алфавита наряду с китайской письменностью в официальных документах.

- запрет детских браков и браков вдов, отмена пыток при допросах, введение григорианского календаря с 1896 г., запрет пхунъянчхэ (местных кредитных кооперативов, часто использовавшихся для ростовщичества).

Хотя многие из этих реформ носили прогрессивный характер и отражали назревшие потребности модернизации корейского общества, их контекст и реализация были глубоко проблематичны. Они проводились оккупационной японской администрацией в условиях военного времени, без широкой общественной поддержки и часто воспринимались как навязанные извне. Ключевые решения принимались японскими советниками или про-японской фракцией в корейском правительстве (т.н. «Квэбо-ильдан»). Подавление восстания Тонхак, с которым многие реформаторы негласно симпатизировали в его антифеодальных требованиях, но которое было объявлено официальной пропагандой как «бунт злодеев», подрывало легитимность реформ в глазах народа. Финансирование реформ также ложилось тяжелым бременем на страну, и без того истощенную войной и оккупацией.

Окончание Японо-китайской войны было закреплено Симоносекским мирным договором 17 апреля 1895 года. Этот договор имел судьбоносное значение для Кореи. Его первая статья гласила: «Китай признает окончательно и полностью независимость и автономию Кореи и вследствие этого уплата дани Кореей Китаю, равно как и исполнение ею церемоний и обрядов, служащих доказательством вассальной зависимости, отменяются на будущее время». Хотя формально это провозглашало Корею независимым государством, на практике это означало лишь смену сюзерена. Освобождение от китайской опеки немедленно привело к усилению японского контроля.

Ссылка на мой телеграм-канал, если кому-то вдруг захочется присоединиться.

https://t.me/bald_man_stories

Пишу об истории, о работе, о себе. Спасибо тем, кто все это читает.

Ранчо Мерфи: калифорнийский домик Гитлера

Пророк нацизма и обладатель премии О. Генри

История американского фашизма была бы пресной и скучной без фигуры Уильяма Дадли Пелли. Этот человек, буквально сотканный из противоречий, был одновременно и пророком, и мелким жуликом, мистиком, общавшимся с духами, и прагматичным дельцом, продававшим своим последователям униформу втридорога. Прежде чем стать главным идеологом национал-социализм на Западном побережье, Пелли был ходячим воплощением американской мечты. Он был успешным журналистом, чьи репортажи и очерки с готовностью печатали такие медиа-гиганты, как The Saturday Evening Post и Collier's. Более того, он был талантливым беллетристом, дважды, в 1920 и 1930 годах, удостоенным престижной литературной премии О. Генри за свои рассказы. Его перо было настолько бойким, что вскоре им заинтересовались кинодельцы из Голливуда. Пелли перебрался в Калифорнию и писал сценарии для фильмов с участием суперзвезды немого кино Лона Чейни, известного как «Человек с тысячью лиц». Он вращался в богемных кругах, зарабатывал приличные деньги и, казалось, крепко-накрепко ухватил удачу за хвост. Но под глянцевой оболочкой успешного литератора скрывался человек, снедаемый неутолимым духовным голодом, политическими фобиями и непомерным эго. Эта гремучая смесь только и ждала своего часа, чтобы взорваться и породить одно из самых причудливых политических движений в истории Соединенных Штатов.

Катализатором этого превращения стал один вечер. 29 мая 1928 года, лежа в полном одиночестве в своем скромном бунгало в горах Сьерра-Мадре, Пелли, как он потом рассказывал, пережил опыт, изменивший всё. Он назвал это «семью минутами в вечности». Как он позже живописал в статье для популярнейшего журнала The American Magazine, его душа покинула физическую оболочку, воспарила над бренным телом и отправилась в путешествие по иным мирам. Там, в этих нематериальных сферах, он якобы беседовал с душами давно умерших людей и, разумеется, удостоился аудиенции у самого Бога и Иисуса Христа. Небесные владыки, впечатленные, видимо, его литературным слогом, возложили на него священную миссию — вернуться на землю и возглавить духовное преображение Америки, погрязшей в материализме и грехах. Казалось бы, ну что такого? Зайди в любой дурдом — там каждый второй с Христом встречался. Но это же Америка, да еще и — первой половины XX века, до всяких либеральных революций. Проще говоря, страна глубоко христианская, и где-то даже наивная в своей вере. Миллионы американцев прочитали эту исповедь. Кто-то покрутил пальцем у виска, списав всё на переутомление или дешёвую мистификацию ради славы. Но нашлись и те, кто уверовал. Тысячи людей, измученных экономическими трудностями (как раз начиналась Великая депрессия) и духовной пустотой, увидели в Пелли нового пророка, человека, познавшего тайны бытия. Вокруг него начала стремительно формироваться паства. На этой благодатной почве Пелли основал свою «Доктрину Освобождения» — дикий винегрет из теософии мадам Блаватской, спиритуализма, египетской пирамидологии и обрывков христианства. Для распространения своего учения он открыл «Колледж Галахад» в Эшвилле, Северная Каролина, который позиционировался как «духовная клиника для людей с религиозными и психическими проблемами». По сути, это была коммерческая секта, где Пелли успешно монетизировал чужие душевные терзания.

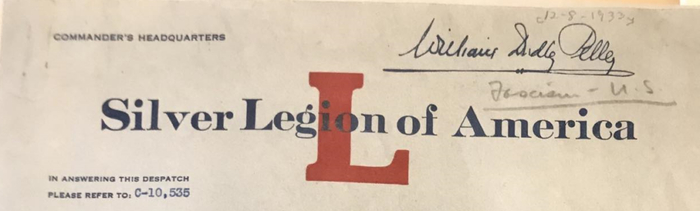

Впрочем, одним мистицизмом дело не ограничилось. Политический радикализм Пелли имел вполне конкретные корни. В 1918 году, будучи корреспондентом, он провел несколько месяцев в Сибири, наблюдая за хаосом Гражданской войны в России. Из командировки он вернулся яростным и последовательным ненавистником коммунизма и левых идей в принципе. Едва прибыв в США, он быстро смешал свои фобии с популярной в те годы конспирологической теорией об «иудо-большевизме». В его воспаленном сознании коммунизм, международное еврейство и Уолл-стрит слились в единый образ вселенского зла, стремящегося поработить христианскую Америку. Он годами варился в этом идеологическом котле, но последней каплей, переполнившей чашу, стало событие, случившееся за тысячи миль от его дома. 30 января 1933 года Адольф Гитлер был назначен канцлером Германии. Для Пелли это был знак свыше, подтверждение его самых смелых пророчеств. Он понял, что его час настал. Буквально на следующий день, 31 января, он с помпой объявил о создании «Серебряного легиона Америки», организации, более известной как «Серебряные рубашки». Этот проект, беззастенчиво скопированный с нацистских штурмовых отрядов СА, стал главным делом всей его жизни и инструментом для распространения его взглядов по всей стране.

«Серебряные рубашки» были типичным фашистским движением с американской спецификой. У них была своя униформа: серебристого цвета рубашка, символизировавшая очищение и свет, с вышитой на сердце алой буквой «L». Эта буква, по официальной версии, означала «Любовь, Верность и Освобождение» (Love, Loyalty, and Liberation), хотя критики ехидно расшифровывали её как «Свобода от вшей» (Lice, Liberty). Дополняли наряд синие вельветовые брюки, галстук и фуражка. Их идеология, которую Пелли назвал «Христианским Содружеством», была эклектичной мешаниной из корпоративизма Муссолини, расовых теорий Гитлера и теократических фантазий самого Пелли. Он открыто призывал к установлению в США диктатуры «белых христиан» и полной сегрегации и последующему изгнанию евреев из всех сфер общественной, политической и экономической жизни. В одном из своих памфлетов он без обиняков заявлял: «Мы относимся к евреям в точности так же, как нацистская партия в Германии». Чтобы придать своему антисемитизму какую-то историческую легитимность, он пошел на откровенный подлог. В своем журнале Liberation он опубликовал сфабрикованный текст, якобы являвшийся утерянной цитатой Бенджамина Франклина. В этом «Пророчестве Франклина» отец-основатель якобы предостерегал соотечественников от допущения евреев в молодую американскую нацию, называя их «вампирами» и «азиатской угрозой». Фальшивка была быстро разоблачена историками, но свою задачу она выполнила, укрепив в умах последователей Пелли уверенность в своей правоте.

Движение стремительно набирало популярность, и дело было не только в харизме лидера. Пелли был дьявольски точен в определении болевых точек общества. Он верно почувствовал тотальное отчаяние, охватившее население. Великая депрессия была настоящей катастрофой, подобной которой страна еще не ведала. К 1933 году уровень безработицы в США достиг чудовищных 25%, каждый четвертый трудоспособный американец остался без средств к существованию. Люди теряли дома, фермы, сбережения и, что самое страшное, надежду. Государственная система, казалось, дала сбой, а капитализм обернулся своей самой уродливой стороной. Пелли бил именно в эту рану. Его аргументы были просты и соблазнительны. Он говорил людям: «Вы страдаете не потому, что вы ленивы или глупы. Вы страдаете, потому что вас предали». Он указывал на конкретных, по его мнению, виновников — коррумпированных политиков в Вашингтоне и, главное, «международных еврейских банкиров» с Уолл-стрит, которые якобы и устроили этот кризис, чтобы скупить Америку за бесценок. Для разоренного фермера или уволенного рабочего, не понимавшего сложных экономических процессов, такое объяснение было как бальзам на душу. Оно давало выход гневу и рисовало перед глазами четкий образ врага.

«Христианское Содружество» Пелли обещало не только рабочие места, но и духовное очищение нации от «чуждых» элементов и морального разложения. На пике своей деятельности, в 1934-1935 годах, «Серебряный легион», по разным оценкам, насчитывал от 15 000 до 25 000 активных членов, хотя сам Пелли, склонный к мегаломании, хвастался цифрой в 100 000. Основные ячейки движения располагались на Западном побережье, в Калифорнии, Вашингтоне и Орегоне, а также на Юге. Легион активно сотрудничал с другими пронацистскими группами, такими как «Германо-американский союз» Фрица Куна. Однако за фасадом идеологической борьбы и мистических пророчеств скрывался банальный мошенник. В 1935 году Пелли был осужден в Северной Каролине за финансовые махинации. Он создал сложную схему, продавая акции своего издательства Galahad Press и самого «Серебряного легиона» по завышенным ценам, обещая инвесторам баснословные прибыли после грядущего установления «Христианского Содружества». По сути, он использовал свое движение как финансовую пирамиду, направляя средства доверчивых адептов на личное обогащение и поддержание своего экстравагантного образа жизни. Этот образ пророка-мистика и одновременно мелкого афериста идеально воплощал саму суть его организации — движения, которое предлагало своим последователям не просто политическую доктрину, а целую альтернативную реальность. В этой реальности их экономические страхи обретали мистическое объяснение, а их лютая ненависть — божественное оправдание. Именно в такой атмосфере всеобщей паранойи, экзальтации и откровенного мошенничества мог родиться проект строительства резиденции для Адольфа Гитлера в самом сердце Голливуда.

Шпион, целитель и миллионы на убежище Судного дня

При чем тут Гитлер? И при чем тут вообще Пелли? Его движение было публичным, уличным лицом американского фашизма, его громким рупором. Пока Пелли и его «Серебряные рубашки» маршировали по городским улицам, издавали собственные газеты и брошюры, и распространяли свою идеологию на массовых митингах, она находила дорожки и в другие, куда более тихие и закрытые уголки американского общества. История ранчо в каньоне Растик, того самого «Ранчо Гитлера» — это более частная иллюстрация из тех неспокойных времен.

В центре этой безумной затеи стояла пара, как будто сошедшая со страниц романа Фицджеральда, если бы тот решил написать триллер о конце света. Норман и Уинона Стивенс были людьми из совершенно разных миров, которых свела вместе судьба и, как оказалось, общая предрасположенность к тому, чтобы стать жертвами грандиозного обмана. Норман был инженером, человеком с практическим складом ума, сделавшим приличное состояние на горнодобывающей промышленности. Уинона же (в девичестве — Бассетт) была настоящей принцессой американского капитализма, наследницей колоссального состояния, нажитого ее семьей на сталелитейных заводах Чикаго. Она окончила престижный Стэнфордский университет, вращалась в высшем свете, а унаследованный ею капитал сегодня был бы эквивалентен многим миллионам долларов. Но за маской светской львицы и образованной дамы скрывалась душа, истосковавшаяся по чудесам. Уинона была глубоко увлечена тем, что вежливо называют «метафизическими феноменами», а по-простому — оккультизмом, спиритизмом и прочей эзотерической чепухой. Именно эта черта, эта готовность поверить в сверхъестественное, и сделала ее идеальной мишенью для хищников, охотящихся за чужими деньгами и душами.

Их путь к радикализации начался не с политики, а с отчаяния. В 1931 году их маленький сын страдал от тяжелой формы экземы, и все светила традиционной медицины лишь разводили руками. В этот момент на их пути и возник норвежский знахарь-шарлатан по имени Конрад Андерсон. Он был не просто мошенником; он был искусным психологом, который точно знал, на какие болевые точки давить. Он не только пообещал излечить ребенка с помощью своих «космических вибраций», но и дал Стивенсам то, в чем они нуждались еще больше — простые ответы на сложные вопросы в мире, который трещал по швам. Андерсон был продуктом своего времени, и именно он и стал для Стивенсов проводником в мир оккультного гитлеризма. И он мастерски связал эту конспирологию с личной трагедией Стивенсов. Он убедил их, что болезнь их сына — это не случайность, а физическое проявление той «порчи» и «гнили», которой поражено все американское общество, якобы управляемое «иудо-большевистским заговором». Таким образом, исцеление ребенка требовало не просто медицинского, а духовного и политического «очищения». Он также утверждал, что мир стоит на пороге апокалиптической войны, в которой схлестнутся силы «света» (в лице набирающей мощь нацистской Германии) и «тьмы» (в лице евреев, якобы управлявших США и Великобританией). Впечатлительная Уинона, и так увлекавшаяся всяческой мистикой, впитывала рассказы Андерсона как губка. Что касается прагматика Нормана, то он, судя по всему, увидел во всех этих историях просто способ выжить в настоящих и будущих катаклизмах. Нет прямых доказательств, что Стивенсы когда-либо официально вступали в «Серебряный легион» Пелли или другие подобные организации. Скорее всего, они были слишком богаты и элитарны, чтобы марать руки в уличной политике. Их поддержка нацизма была не столько идеологической, сколько эсхатологической и прагматичной. Они не стремились маршировать со свастиками; они стремились пережить предсказанный их гуру конец света, поставив на ту сторону, которую он назвал «победоносной».

История с Андерсоном, как и тайна его личности, стали известны общественности сильно позднее, а до того, в течение долгих лет, в качестве основной версии принималась байка о «герре Шмидте». Она кочевала со страниц бульварных газет в сценарии документальных фильмов, и рисовала все куда проще и кинематографичнее. Легенда гласила, что в начале 1930-х на чету Стивенс вышел харизматичный, властный и невероятно убедительный немецкий агент. Он якобы обладал даром предвидения и нарисовал перед очарованной Уиноной мрачную картину будущего. Германия, вещал он, скоро развяжет войну и одержит в ней сокрушительную победу. После этого Америка погрузится в пучину анархии. Американским сторонникам нацизма, таким как Стивенсы, потребуется надежное, неприступное и полностью автономное убежище. А когда пыль уляжется, они выйдут из своего бункера, чтобы помочь победоносному фюреру установить новый мировой порядок. Уинона, как гласит легенда, была абсолютно заворожена «сверхъестественными способностями» и железной логикой герра Шмидта и без колебаний открыла ему доступ к своим миллионам. Реальный же Конрад Андерсон никаким немецким агентом не был, однако результат его «деятельности» оказался таким же.

Загадочности всей этой истории добавляла и сама покупка земли под бункер. Согласно официальным записям округа Лос-Анджелес, участок в 41 акр в каньоне Растик был приобретен в 1933 году некой Джесси М. Мерфи. Никаких других сведений об этой женщине история не сохранила, что породило массу конспирологических теорий. Одни считали, что это псевдоним самих Стивенсов, другие — что это подставное лицо герра Шмидта. Правда, как выяснилось позже, была куда проще: Джесси Мерфи была реальной подругой Уиноны, которая просто согласилась оформить собственность на свое имя, чтобы избавить богатую наследницу от лишних вопросов.

Недавние расследования, проведенные внуком самих Стивенсов, Стивеном Россом, окончательно разрушили миф о немецком шпионе, подтвердив центральную роль Конрада Андерсона во всей этой афере. Атмосфера, царившая на ранчо, была бесконечно далека от военизированного нацистского лагеря. На самом деле это был классический деструктивный культ, построенный вокруг фигуры деспотичного лидера. Переехав на ранчо раньше самих хозяев, Андерсон установил над семьей тотальный контроль. Он привел с собой нескольких своих последовательниц и ввел в доме жесточайшие, садистские порядки. Детей Стивенсов он морил голодом, заставляя их неделями поститься на одних лишь соках, подвергал ежедневным унизительным клизмам и постоянно запугивал. Он рассказывал им, что если они будут плохо себя вести или недостаточно усердно работать на строительстве, их заберут инопланетяне на пролетающем мимо космическом корабле. Экзему у ребенка Андерсон так и не вылечил. Но к тому моменту Стивенсы были уже целиком и полностью в его руках.

Таким образом, ранчо Мерфи, который расхожая молва назовет оплотом американского нацизма, родилось не из геополитического заговора, а из глубокой личной трагедии, родительской уязвимости и циничной, беспощадной манипуляции. Это была не штаб-квартира шпионов, а персональная тюрьма для одной-единственной семьи, попавшей под абсолютную власть харизматичного психопата. А легенда о «герре Шмидте», скорее всего, родилась из обрывков слухов среди напуганных соседей. В эпоху всеобщей шпиономании и подозрительности вид таинственного, обнесенного колючей проволокой комплекса, которым заправлял властный человек с сильным европейским акцентом, не мог не породить самые дикие фантазии.

Бетон, сталь и несбывшиеся мечты

Цена паранойи, как и следовало ожидать, оказалась огромной. На реализацию безумного проекта, продиктованного апокалиптическими бреднями шарлатана Конрада Андерсона, Уинона и Норман Стивенс выложили, по самым скромным подсчетам, около 4 миллионов долларов по курсу 1930-х годов. Чтобы понять масштаб этого безумия, достаточно пересчитать эту сумму с учетом инфляции: сегодня это было бы эквивалентно примерно 75-80 миллионам долларов. Эти колоссальные, немыслимые деньги были в буквальном смысле закопаны в землю тихого каньона Растик, превратив его в настоящую крепость, спроектированную для выживания в условиях тотального коллапса цивилизации. Инженерный гений Нормана Стивенса, подстегиваемый мистическими пророчествами и неограниченным бюджетом жены, развернулся здесь во всю мощь, создав инфраструктуру, которая поражала воображение даже самых опытных строителей того времени.

Сердцем и мускулами этого автономного мира стала мощная железобетонная электростанция, спроектированная для размещения двух массивных дизельных генераторов немецкого производства, способных обеспечить энергией небольшой город. Рядом с ней, как бетонный айсберг, возвышался гигантский резервуар для воды объемом 300 000 галлонов — это более 1,1 миллиона литров, — а под землей был спрятан бак для дизельного топлива еще на 20 000 галлонов. Вся обширная территория в 41 акр была по периметру обнесена высоким забором из сетки-рабицы, увенчанным несколькими рядами колючей проволоки. Крутые склоны каньона были тщательно террасированы, превратившись в подобие висячих садов Семирамиды. На этих террасах высадили тысячи фруктовых и ореховых деревьев, а для их полива проложили сложнейшую ирригационную систему с трубами из дорогой меди, чтобы ничто не ржавело в ожидании конца света. Девять длинных бетонных лестниц, одна из которых насчитывала более 500 ступеней, зигзагами спускались по склонам, соединяя разные уровни этого рукотворного оазиса. Все было продумано с дотошностью, чтобы выдержать любую осаду, пережить любую катастрофу и обеспечить своим обитателям комфортное существование, пока остальной мир будет гореть в огне.

Однако вся эта мощная, утилитарная и брутальная инфраструктура была лишь фундаментом, подсобным хозяйством для гораздо более грандиозной и высокомерной мечты. Центральным элементом ранчо должен был стать роскошный четырехэтажный особняк на 22 спальни — не больше и не меньше, чем «калифорнийский Берхтесгаден», резиденция, достойная самого фюрера, который, как уверял Конрад, обязательно почтит Стивенсов своим присутствием и погостит у них. Из сохранившихся чертежей следует, что в этом дворце были запланированы многочисленные библиотеки, несколько столовых для разных приемов, огромный бальный зал, подземный спортзал, крытый плавательный бассейн и даже театр. Это должно было быть не просто убежище, а будущий центр власти, зримый и подавляющий символ нового порядка, который восстанет из пепла старого мира.

Для разработки чертежей чета Стивенс наняла нескольких архитекторов. И главной звездой в этой команде был Пол Ревир Уильямс — один из самых знаменитых, востребованных и талантливых архитекторов Лос-Анджелеса той эпохи. Уильямс, прозванный «архитектором голливудских звезд», проектировал роскошные виллы для Фрэнка Синатры, Люсиль Болл, Кэри Гранта и десятков других знаменитостей. Он был толковым парнем, этот Уильямс. И он был негром. В эпоху расовой сегрегации, когда ему зачастую было запрещено жить в тех районах, которые он застраивал, он добился невероятного успеха. Чтобы не смущать своих богатых белых клиентов, он даже научился рисовать эскизы вверх ногами, чтобы иметь возможность сидеть напротив них за столом, а не стоять рядом, заглядывая через плечо. Позже, когда история ранчо всплыла наружу, Уильямс написал в своем дневнике: «Я и понятия не имел, что там на самом деле происходит». Скорее всего, он лукавил, и просто постеснялся сознаться, что проектировал дом, в котором в будущем якобы должен был жить Гитлер.

В конечном счете, грандиозный особняк так и не был построен. Мечта о дворце разбилась о самую банальную и пошлую из причин — у Стивенсов просто кончились деньги. Даже их колоссальное состояние не выдержало такого размаха трат. Вместо роскошной резиденции семья ютилась в скромных апартаментах, оборудованных над массивным стальным гаражом, построенным на территории ранчо. К 1948 году они были на грани полного банкротства. Массивные, избыточно прочные и бессмысленные сооружения, поддерживающие лишь пустоту, так и остались стоять в каньоне, как нелепый и уродливый памятник грандиозным и параноидальным амбициям.

День после Перл-Харбора: рейд ФБР, которого не было

Самая сочная, самая драматичная и самая голливудская часть легенды о ранчо Мерфи — это, конечно же, ее финал. История, которую десятилетиями пересказывали с придыханием и блеском в глазах, звучит как готовая сцена из ура-патриотического военного боевика, снятого в лучшие годы студийной системы. Утро 8 декабря 1941 года. Лос-Анджелес, как и вся Америка, просыпается в новой, пугающей реальности. Город, привыкший к солнцу и блеску кинозвезд, охвачен ледяным страхом. Всего день назад пришла новость, похожая на дурной сон: японская авиация нанесла сокрушительный удар по военно-морской базе Перл-Харбор. Война, которая до этого казалась далеким европейским междусобойчиком, внезапно объявилась у самого порога. Воздух пропитался паранойей. Поползли слухи о японских субмаринах у побережья Санта-Моники и о вражеских самолетах, замеченных над Голливудскими холмами. В ту же ночь город погрузился в полную темноту, сирены воздушной тревоги выли над затемненными бульварами, а зенитные батареи палили в пустое небо, реагируя на нервные доклады наблюдателей. Страна вступила во Вторую мировую войну, и паника была почти осязаемой.

И вот, на фоне этого всеобщего безумия, разворачивается наша история. Вереница черных «фордов» с федеральными агентами ФБР на борту, решительными мужчинами в шляпах и строгих костюмах, стремительно несется по извилистым дорогам каньона Растик. Их цель — уединенное ранчо, это логово нацистских прихвостней, которые до поры до времени затаились в самом сердце Калифорнии. Агенты действуют быстро и слаженно. Они совершают молниеносный рейд, блокируя все выходы. Согласно этой канонической, многократно пересказанной версии, около 50 обитателей комплекса — наиболее стойких членов «Серебряных рубашек» и прочих сочувствующих — были скручены и арестованы без единого выстрела. Таинственный и всемогущий герр Шмидт, злой гений и архитектор «американского рейха», был схвачен как высокопоставленный немецкий шпион. А вишенкой на торте, неопровержимым доказательством их подрывной деятельности, стала находка на ранчо мощного коротковолнового радиопередатчика, способного поддерживать прямую связь с Берлином и координировать действия пятой колонны на Западном побережье. Этот рассказ обеспечивал всей истории идеальный, чистый и героический финал: внутренняя угроза была вовремя распознана и решительно нейтрализована доблестными спецслужбами еще до того, как предатели успели нанести удар в спину воюющей нации.

Проблема с этой красивой историей лишь одна: она является вымыслом от первого до последнего слова. Тщательное изучение исторических документов, полицейских отчетов и рассекреченных архивов ФБР рисует совершенно иную, куда более прозаичную и оттого еще более поучительную картину. Безусловно, ФБР не сидело сложа руки. Сразу после Перл-Харбора по всей стране, и особенно в Калифорнии с ее большой японо-американской диаспорой и активными пронацистскими группами, начались массовые аресты. Агенты Бюро действительно вели активнейшее наблюдение за такими организациями, как «Германо-американский союз» (German American Bund), который открыто маршировал со свастиками по улицам Лос-Анджелеса и проводил многотысячные митинги. Лидеры этих групп были арестованы, их штаб-квартиры закрыты. Но в архивах, где задокументирована каждая операция, не найдено ни единого, даже самого косвенного упоминания о рейде или арестах именно на ранчо Мерфи в декабре 1941 года. Это была просто еще одна городская легенда.

Самым неопровержимым и убийственным для легенды доказательством является один простой, но железобетонный факт, зафиксированный в официальных документах, который превращает всю шпионскую сагу в абсурд. Семья Стивенс — Норман, Уинона и их четверо детей — официально переехала на постоянное место жительства на ранчо в День благодарения, 26 ноября 1942 года. Это произошло почти через год после того, как их, согласно мифу, арестовали, а сам комплекс был опечатан властями. И уж подавно на ранчо никогда не было легионеров Пелли — вероятнее всего, они вообще понятия не имели о том, что за стройка века там идет и для чего. Стивенсы были людьми из самого высокого общества, а Уильям Дадли Пелли был главарем военизированной группировки и уличным активистом. Их пути просто не могли пересечься.

Так откуда же взялась эта невероятно живучая легенда? По всей видимости, ее источником стал некий Джон Винсент, профессор музыки из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, который позже, в 1950-х, управлял ранчо, когда оно превратилось в приют для художников и разных леваков. В 1975 году, спустя более тридцати лет после описываемых событий, Винсент, видимо, желая придать истории места, которым он заведовал, больше значимости, предоставил местному историку Бетти Лу Янг нотариально заверенное заявление. В этом документе он и изложил всю эту шпионскую сагу о герре Шмидте, нацистском заговоре и рейде ФБР. Янг, не утруждая себя перекрестной проверкой фактов и, вероятно, очарованная драматизмом рассказа, включила его в свою книгу об истории Пасифик-Палисейдс. С этого момента миф зажил собственной жизнью. Его с радостью подхватили и многократно повторили средства массовой информации, которые всегда предпочтут яркий, остросюжетный вымысел скучной и неоднозначной правде. Легенда была слишком хороша.

Реальный конец этого проекта был куда более прозаичным, тихим и печальным. Ранчо не пало в результате героической спецоперации. Оно просто угасло, как костер, в который перестали подбрасывать дрова. В 1943 году от сердечного приступа умер его идейный вдохновитель и главный манипулятор, шарлатан Конрад Андерсон, оставив семью Стивенс наедине с их бетонным монстром и рухнувшими пророчествами. В 1945 году закончилась Вторая мировая война, что сделало саму идею убежища от глобального хаоса абсолютно бессмысленной. Победа союзников превратила их крепость не в ковчег спасения, а в памятник их собственной глупости. Семья Стивенс, вложившая в этот бетонный мираж все свое гигантское состояние, оказалась на грани полного банкротства. Они прожили на своем так и не пригодившемся ранчо до 1948 года, в тени грандиозных и теперь совершенно бесполезных сооружений, которые каждый день напоминали им о масштабе их заблуждений. Затем они были вынуждены продать его за бесценок, за долю от тех миллионов, что были в него вложены, понеся колоссальные финансовые и моральные убытки.

От приюта для художников до исписанных граффити руин

После того как Стивенсы, разоренные, опустошенные и, вероятно, окончательно излечившиеся от веры в пророков-шарлатанов, покинули свое владение, у ранчо Мерфи началась вторая, не менее удивительная и парадоксальная жизнь. В 1948 году они продали этот памятник своей наивности, и здесь история снова сделала издевательский кульбит, продемонстрировав своеобразное чувство юмора. Покупателем участка стал Фонд Хантингтона Хартфорда, эксцентричного миллионера и наследника бакалейной империи A&P. Хартфорд был меценатом и страстным любителем искусств, и у него были свои, совершенно противоположные планы на это место. Там, где Стивенсы и их гуру видели крепость для выживания арийской расы, Хартфорд увидел идеальный творческий инкубатор. С 1950 по 1965 год ранчо превратилось в место тусовок для творческой богемы.

Это было элитное, почти утопическое заведение, где деятели искусства, пройдя строгий отбор, могли жить и работать на полном пансионе, не отвлекаясь на бытовые мелочи. Но и эта идиллия не могла длиться вечно. К 1965 году у щедрого, но не слишком практичного мецената Хартфорда попросту иссякли средства на содержание своего дорогостоящего проекта. Колония была закрыта, художники разъехались, и ранчо снова опустело, погрузившись в тишину и запустение. В 1973 году его выкупили власти города Лос-Анджелес, намереваясь включить его в состав огромной парковой зоны Topanga State Park. Казалось, у этого места появился шанс на спокойную старость в качестве живописного уголка природы. Однако окончательный удар по постройкам нанесла сама природа, словно решив стереть с лица земли этот странный шрам. В 1978 году мощнейший лесной пожар, вошедший в историю как «пожар в каньоне Мандевиль», огненным смерчем пронесся по этим местам. Пламя уничтожило почти все сгораемые конструкции, оставив после себя лишь почерневший бетонный скелет. С тех пор ранчо было окончательно покинуто людьми и отдано на откуп времени, вандалам и дикой природе.

В 2016 году городские власти предприняли попытку навести порядок. Было снесено несколько знаковых, но ветхих объектов, включая остатки оригинальных стальных ворот и машинного цеха, в котором когда-то ютилась семья Стивенс. Здание электростанции, самую заметную и прочную из руин, наглухо заварили стальными листами, чтобы преградить доступ внутрь.

***********************

Подпишись на мой канал в Телеграм - там все выходит раньше и доступны тексты, которые я не могу выложить на Пикабу из-за ограничений объема.

Тысячеликий антигерой. История Юрия Трапезундского: авантюриста, убийцы, предателя и верного слуги Его царского величества

Тысячеликий антигерой

Принято считать, что история не терпит сослагательного наклонения. В действительности же она терпит всё и во всё, а уж разных лихих людишек, что плевать хотели на любые правила и условности, любит пылко и нежно. На дворе семнадцатый век, эпоха религиозных войн, абсолютизма и продолжающихся великих географических открытий, настоящий рай для авантюристов всех мастей. Но даже на этом пестром фоне биография грека, известного в русских документах как Юрий Иванов сын Трапезундский, выглядит как сценарий плутовского романа, написанный циником с богатым воображением. Забудьте о благородных корсарах и идейных наемниках. Наш герой — продукт своего времени: жестокий, беспринципный и феноменально живучий. Мы даже не знаем его настоящего имени, только русифицированную версию — Юрий, и отчество по отцу — Иван. Можно лишь предположить, что изначально героя нашей истории звали Георгием, поскольку имя Юрий — его упрощенная производная версия. Вся его ранняя биография — это клубок из двух противоречащих друг другу рассказов, которые он поведал московским дьякам в Посольском приказе в 1627 и 1633 годах. И в этих расхождениях кроется вся суть этого человека, для которого ложь была не грехом, а рабочим инструментом.

Родился он в Трапезунде, бывшем осколке великой Византии, который к тому времени уже почти два столетия находился под властью Османской империи. Этот портовый город на Черном море был плавильным котлом народов и религий. Здесь бок о бок жили греки, турки, армяне, генуэзцы, и молодой человек с детства впитал эту атмосферу, научившись находить общий язык с кем угодно. Он свободно владел греческим, турецким, татарским и, что самое важное для его будущей карьеры, итальянским — лингва франка всего Средиземноморья. В документах его социальный статус туманно определен как «служилый человек», а занятие отца — «гайдуцкая служба». Это не дворянин, не купец, а, скорее всего, охранник на торговых судах. Обычная работа для крепкого парня в неспокойном регионе. В один прекрасный день, где-то в 20-х годах XVII века, он нанялся на греческий корабль, груженный зерном и направлявшийся в Стамбул. Казалось бы, что могло пойти не так?

В Средиземном море, на перекрестье торговых путей и пиратских засад, их судно было атаковано. В первом своем рассказе Юрий утверждал, что их захватили «турские люди», а он стал невольником на галере. Классическая история, вызывающая сочувствие. Но спустя шесть лет, на втором допросе, он уже говорил о корабле «арабских разбойников», то есть алжирских пиратов, и скромно умолчал о своем рабском статусе. Если сложить две версии, вырисовывается куда более реалистичная картина. Скорее всего, его действительно захватили, но на галере он пробыл недолго. Берберийские пираты, чьей основной базой был Алжир, представляли собой грозную силу, фактически независимое государство, жившее за счет грабежа и работорговли. По оценкам историков, с XVI по XIX век они захватили и продали в рабство от 1 до 1,25 миллиона европейцев. Но для человека вроде нашего Юрца, с его знанием языков и отсутствием моральных терзаний, был и другой путь. Вместо того чтобы грести до конца своих дней, он, по всей видимости, сумел доказать свою полезность и сам стал одним из корсаров. Как он сам выразился, «ходил для добычи с арапы на море под немецких людей», то есть грабил европейские суда. Интересно, что в таких случаях от ренегата обычно требовалось принять ислам, потому что корсары не допускали в свои команды иноверцев, место которым было только на веслах. Практически наверняка это процедуру пришлось пройти и Юрию, о чем он тактично умолчал.

Его карьера морского разбойника оборвалась так же внезапно, как и началась. У испанских берегов их галера столкнулась с испанским же флотом. И здесь наш герой снова демонстрирует чудеса изворотливости. В своей первой, «невольничьей» версии он рассказывает героическую историю о восстании рабов. Якобы ночью, когда команда уснула, гребцы перерезали мусульман и сдали корабль испанцам. «И тъ де турские люди поуснули и они де неволники тех турских людей всех побили». Очень удобно, чтобы предстать в глазах католиков-испанцев не пиратом, а борцом за свободу. Скорее всего, никакого бунта не было, а была обычная морская стычка, в которой пираты проиграли. Оказавшись в плену у испанцев, он моментально сменил личину. В католической Испании, где правила династия Габсбургов, быть православным греком было невыгодно. Поэтому он, свободно владеющий итальянским, представился итальянцем-католиком. Этот маневр позволил ему не только избежать каторги, но и получить свободу. Из Испании он перебрался во Фландрию, которая тогда была испанской территорией, а оттуда — в протестантскую Голландию, главного врага Испании.

В Республике Соединенных Провинций, переживавшей свой золотой век, он снова нанялся на корабль. Но море упорно не хотело отпускать его. В ходе очередной морской баталии, на этот раз между голландцами и англичанами, он снова попал в плен. Оказавшись в Англии, он опять провернул свой коронный трюк. Перед англичанами, которые с подозрением относились к католикам, он снова стал тем, кем был рожден — православным греком. В Лондоне того времени уже существовала небольшая, но влиятельная греческая община, и он быстро нашел там покровителей. Вероятно, именно там он познакомился с братьями Иваном и Дмитрием Альбертусами-Далмацкими, которые считались потомками византийских императоров Палеологов. Возможно, именно они и подсказали ему следующий пункт назначения. Услышав о том, что в далекой Москве царь Михаил Федорович щедро платит иностранным наемникам, особенно единоверцам-православным, Юрий решил, что его одиссея в Старом Свете окончена. В августе 1627 года на английском корабле он прибыл в Архангельск, чтобы, как он заявил чиновникам, «служить государю верою и правдою, слыша к иноземцем царьское жалованье и неизреченную милость». Бывший пират и вечный хамелеон начинал новую главу своей жизни, даже не подозревая, что самые невероятные его приключения еще впереди.

Солдат, перебежчик, интриган

Прибыв в Москву, Юрий Трапезундский угодил в среду, идеально подходящую для человека его склада. Русское царство под управлением первого Романова, Михаила Федоровича, отчаянно пыталось оправиться от потрясений Смутного времени и модернизировать свою армию. Для этого создавались «полки нового строя», и на службу активно привлекали иностранцев. Европейские наемники — немцы, шотландцы, голландцы — ценились высоко, но к православным грекам отношение было особенным. Их воспринимали не просто как наемников, а как единоверцев, носителей наследия павшей Византии. В Посольском приказе, где его тщательно допросили, Юрий разыграл карту гонимого за веру странника, и ему поверили. Его зачислили рядовым в «греческую роту», входившую в состав элитного «Большого полка». Жалованье ему положили царское: «подъемные» в 12 рублей, солидное по тем временам сукно на мундир и ежедневный «корм» в 10 алтын. Вскоре ему определили и поместно-денежный оклад в 250 четей земли и 12 рублей годовых. Это были серьезные деньги, ставившие его в один ряд с мелкопоместным дворянством. Наш герой быстро освоился в Москве, женился на русской девушке, завел детей и, казалось, остепенился. Но спокойная жизнь была не для него. В 1632 году грянула Смоленская война.

Россия решила воспользоваться смертью польского короля Сигизмунда III и отвоевать Смоленск, утерянный в годы Смуты. «Греческая рота» в составе армии воеводы Михаила Шеина отправилась на запад. И здесь биография Трапезундского снова упирается в развилку, распадаясь на две версии. Согласно той, что он сам позже рассказал в Москве, его отряд из десяти человек, отправившись на заготовку фуража, заблудился в лесу во время метели и через два дня блужданий наткнулся на поляков, которые и взяли их в плен. Удобная и ни к чему не обязывающая история. Однако реальность, похоже, была куда прозаичнее и циничнее. Спустя некоторое время русские перехватили польского лазутчика с письмом, в котором среди прочих перебежчиков, снабжавших поляков информацией о состоянии русской армии, фигурировало и имя Юрия Трапезундского. Судя по всему, он не попал в плен, а сознательно перешел на сторону врага, прихватив с собой небольшой отряд единомышленников-предателей. Для человека, сменившего столько флагов, это был всего лишь очередной деловой ход.

В польском лагере его ждал не допрос с пристрастием, а почти королевский прием. Он снова провернул свой коронный трюк. Перед поляками он предстал уже не православным греком, а знатным итальянцем-католиком, оказавшимся на русской службе по прихоти судьбы. Его рассказы были настолько убедительны, что его удостоили личной аудиенции высшие чины Речи Посполитой, включая великого гетмана литовского Льва Сапегу и наследника престола, королевича Владислава.

В Речи Посполитой короля выбирал сейм, поэтому после смерти венценосного батюшки Владислав не унаследовал трон автоматически, а еще целых полгода пробыл в статусе королевича, ожидая, пока его кандидатуру утвердит шляхта.

С последним, ставшим вскоре королем Владиславом IV, он, по его собственным словам, настолько сблизился, что ездил в одной карете и вел на итальянском языке беседы о высокой политике. Вероятно, он снабжал поляков ценными сведениями о русской армии, ее численности и моральном духе, что было крайне важно в условиях затянувшейся осады Смоленска. Но и полякам он, похоже, не собирался служить верой и правдой. Находясь в Кракове, он умудрился встретиться с послом крымского хана, перед которым предстал уже турецким мусульманином, выведывая информацию о планах татар. Он играл в свою игру, где все стороны были лишь фигурами на его личной шахматной доске.

Казалось, путь назад ему заказан. Он — изменник, чье предательство было задокументировано. Но Трапезундский обладал не только наглостью, но и поистине звериной интуицией. После окончания войны, когда поляки отпустили его «домой в Италию», он не поехал на юг. Вместо этого он через охваченную Тридцатилетней войной Германию добрался до Амстердама. Там он встретился со своим земляком, которому также удалось бежать из русского плена, и провернул одну интересную аферу. Наш Юрец каким-то образом раздобыл рекомендательную грамоту от самого штатгальтера Нидерландов, Фридриха Генриха Оранского. С этой бумагой в кармане он сел на голландский корабль и во второй раз в жизни приплыл в Архангельск, откуда путь ему был один — в столицу.

А в Москве его уже ждали. Дело об измене никто закрывать не собирался, напротив — оно было в самом разгаре. Русская жена Юрия и его дети уже были сосланы в Устюг, и теперь оставалось дождаться самого виновника торжества. Как только наш авантюрист ступил на русскую землицу, его тут же взяли под белы рученьки и потащили в Посольский приказ на допрос. И здесь он превзошел сам себя. Он рассказал дьякам свою вторую, отредактированную версию биографии, полную пиратской романтики и героической борьбы, представив свой переход к полякам как вынужденный плен. И ему поверили! Возможно, сработала грамота голландского правителя. Возможно, его знания о европейской политике и польской армии были слишком ценны, чтобы просто сгноить его в тюрьме. А возможно, московские власти решили, что такого беспринципного, но деятельного и умного проходимца лучше держать при себе, на виду — авось еще пригодится. Как гласит официальный документ: «И по государеву указу велено государева служба служить и государева жалованья кормовые деньги давати по прежнему… А жену ево Юшкину и з детьми с Устюга указали государь и светеишии патриарх взяти к Москве и отдати ему».

Его не просто помиловали. Его карьера стремительно пошла в гору. В 1635 году он уже поручик. Его отправляют на южные рубежи, на Тульско-Белгородскую засечную черту, где он храбро — без шуток! — сражается с крымскими татарами. В стычке под Ливнами он проявляет себя как отважный воин и получает награду. А в 1637 году бывший пират, раб, наемник и государственный изменник Юрий Трапезундский становится ротмистром и возглавляет всю «греческую роту». Получив власть, он немедленно начал использовать ее в своих интересах, положив начало новому витку своей карьеры — придворного интригана.

Став начальником, Юрий развернулся во всю ширь. Москва XVII века была городом, где интрига была таким же обыденным делом, как торговля или молитва, и греческая община не была исключением. Напротив, потомки византийцев, привыкшие выживать под пятой Османской империи, принесли с собой в Россию все свое искусство подковерной борьбы. Как писал современник: «А живут они все в единои слободе, пьют и ядят вместе, кумовство и сватовство у них заодно…». Но за этим фасадом единства кипела яростная борьба за влияние, должности и царскую милость. Трапезундский, став ротмистром, оказался на вершине этой пирамиды и принялся безжалостно расчищать пространство вокруг себя. Он помогал нужным землякам подтверждать их липовые дворянские титулы, а неугодных топил в доносах и кляузах. Рукоприкладство стало его фирменным стилем. В 1638 году он подал жалобу на некоего Григория Савельева Гречанинина, обвинив того в нападении. В своей челобитной Юрий живописал, как он, отец-командир, по-отечески отчитал подчиненного: «За что ты, Григореи, товарыщев своих бьешь и матерны бранишь?». В ответ, по его словам, неблагодарный Гречанинин «учал меня… лаять и… по щокам меня… учал бить и за бороду драть и с саблею наголо ко двору моему приходить». Картина маслом: оскорбленный начальник и буйный подчиненный. Вот только, скорее всего, все было с точностью до наоборот.

Но кулаками и кляузами дело не ограничивалось. За время его командования из «греческой роты» при загадочных обстоятельствах исчезло тринадцать человек. Их просто списали, но в общине шептались, что неугодных ротмистру людей его подручные попросту тайно прикопали где-то за городом. Прямых доказательств не было, но сама атмосфера страха, которую он создал в своем подразделении, говорила о многом. Однако настоящая катастрофа разразилась, когда Трапезундский замахнулся на действительно влиятельных людей — семью князей Алибеевых-Македонских и их соратника Дмитрия Альбертуса. Причина этого конфликта была не в личной ссоре, а в борьбе за абсолютную власть. Трапезундский не хотел быть одним из лидеров греческой общины, он хотел быть единственным. Алибеевы-Македонские, знатные и влиятельные, были его прямыми конкурентами. Более того, есть все основания считать, что Дмитрий Альбертус был его бывшим покровителем, который помог ему на первых порах в Москве. Атакуя его, Юрий не просто устранял соперника, но и демонстративно рвал узы зависимости, показывая всем, что теперь он сам себе хозяин. Он ударил по самому уязвимому месту — по легитимности их статуса, заявив, «будто они были не князья» в своей земле. Для иммигранта дворянский титул был основой всего: жалованья, земли, положения при дворе. Лишив их титула, он бы их уничтожил. Для этого он состряпал подложную челобитную якобы от имени двадцати трех своих подчиненных, заставив их подписать пустые листы, на которые уже сам Юрий затем добавил текст обращения. Но в этот раз он просчитался. Алибеевы оказались ему не по зубам. Они не только смогли защитить свой титул, но и нанесли сокрушительный ответный удар. Они быстро выяснили, кто был инициатором доноса, и его прошлое снова всплыло во всех неприглядных деталях. В приговоре его назвали без обиняков: «ведомои вор и крестопреступник». В 1642 году его лишили всех званий и отправили в ссылку. Для человека, видевшего полмира, Сибирь, казалось, должна была стать концом пути. Но не для нашего Юрца, котором и сам черт был не брат. Что же, Сибирь — так Сибирь, находчивый человек нигде не потеряется. И он не потерялся.

Этапом из Москвы, зла немеряно

В 1642 году, лишенный чинов и милости, Юрий Трапезундский отправился по этапу в Сибирь. Для большинства это был бы билет в один конец, в безвестность и забвение. Томск, куда его сослали, был не просто далекой окраиной, а настоящим краем света — суровый, дикий фронтир, где жизнь стоила дешево, а царская рука была далека и немощна. Его семья, судя по всему, отправилась с ним, однако об их дальнейшей судьбе летописи молчат — приказным дьякам куда интереснее был сам Юрий.

Бывший ротмистр, привыкший к столичным интригам и европейским дворам, казалось, был обречен сгинуть в снегах, доживая свой век в роли рядового казака. Но Сибирь XVII века была не только местом ссылки, но и землей колоссальных возможностей для людей без совести и страха. Это был мир, живущий по своим законам, медвежий угол для служилых казаков, беглых крестьян, ссыльных преступников всех мастей и коренных народов, которых пытались подчинить и обложить данью. Здесь, за тысячи верст от Москвы, приказы царя доходили с опозданием на месяцы, а то и годы, и суд вершил не закон, а острая сабля. А нашему-то герою только того и надобно. Он не горевал и не раскаивался. Он просто оценил новую обстановку и начал действовать, ведь для человека, обогнувшего всю Европу от Алжира до Архангельска, Томск был лишь очередной точкой на карте.