Наш род осел в глухой деревне под Пермью. Места там дикие, рядом тайга стеной стоит. Земли у нас было немерено, почитай, половина угодий нам принадлежала. Жили мы тогда все одним большим кланом, в дедовском доме-пятистенке. Тесно, шумно, но дружно. Но тут, видать, бес Дмитрия в ребро толкнул. В девяносто пятом году уперся он рогом: «Не хочу с вами жить, тесно мне. Свой дом ставить буду».

Как его ни уговаривали, как отец мой ни убеждал, что негоже семью дробить — Дядька ни в какую.

— Буду строиться, — говорит, — на отшибе. Вон там, за оврагом, на пустоши.

Место он выбрал, прямо скажем, скверное. От нашего дома метров шестьсот, кругом поля ржаные, а посреди — пустырь. И ведь не просто так пустырь, а с дурной славой, но Дмитрий в приметы не верил. Бога в его жизни не было, черта не было, был только он сам и его хотелки.

Встал сруб посреди поля. Дом он задумал странный: квадратный, двухэтажный, как каланча. А теперь слушайте внимательно, это важно. С одной стороны — старый пруд, заросший ряской, черный такой, глубокий. С другой стороны, на северо-востоке, он приказал новый копать, под карасей. Дом, получается, зажат между водой. А самое жуткое — ворота выходили аккурат на юг, а в метрах восьмистах от них, если по прямой смотреть, чернели кресты старого погоста.

Когда стены уже подняли, пришел местный знахарь, дед Егор. Походил он вокруг, пощупал бревна, понюхал воздух и помрачнел, как туча.

— Не дело ты, Митяй, затеял, — прошамкал старик. — Сдвинь сруб на восток. Хоть на метр.

Жена Дмитрия, тетка Надя, в ноги ему кинулась:

— Место это трогать нельзя, — буркнул дед. — Западная стена перекрывает ТРОПУ. Чью — не скажу, но ходить тут привыкли. Не перегораживай.

Дмитрий только хмыкнул, отвел деда в сторону:

— Ты мне, старый, мозги не пудри. Денег хочешь за молебен? На вот, бери и иди подобру-поздорову. Ломать сруб не стану.

Плюнул дед Егор в пыль, да и ушел. А Дмитрий, гордый такой, продолжил стройку.

Только вот странности начались сразу.

Подняли работяги западную стену — ту самую, спорную. Утром приходят — а стена лежит. Бревна раскатаны, будто великан с ними игрался. Дмитрий сразу подумал: «вредители завелись». На следующую ночь сел с ружьем караулить. Тишина, никого. А утром глядь — в свежей кладке кирпичной пристройки трещина с кулак толщиной. Словно сама земля из-под низу дышит и фундамент рвет. Трижды перекладывали!

В итоге сдвинул он стену на пару вершков, совсем чуть-чуть, и вроде встала она. Трещина пошла мелкая, как волосок, но не рухнула.

Заехали они туда: Дмитрий, жена и дети пока в старом доме остались, ждали, пока отделку закончат.

Снова пришел дед Егор дом освящать, увидел, что Дмитрий его совета не послушал, и аж затрясся.

— Дурак ты, Митька! — крикнул. — Беду накликал.

Достал он какой-то странный оберег, железяку кованую, и вбил в западную стену.

— Слушай мой наказ, — говорит, глядя исподлобья. — Между этой стеной и полем ничего не ставь. Ни лавки, ни поленницы, ни куста не сажай. Путь должен быть чистым. Понял?

Дмитрий кивнул для виду, а сам про себя лишь посмеялся.

Полгода жили они спокойно. А потом пришла зима. Снегу навалило по пояс.

Дмитрий зерна намолотил, мешки в дом снес. Места мало стало, и он, забыв наказ, сложил два здоровенных тюка с сеном и мешки с овсом прямо у той западной стены, снаружи, под навесом.

Лег спать. Утром выходит — тюки черные. Дымятся!

Что самое жуткое, они снаружи по виду целые. Жена в крик. Позвали старшего брата. Тот палкой ткнул в тюк — и он рассыпался в серый прах. Без огня сгорели. Холодным огнем.

Вот тут-то настоящий ад и разверзся.

В доме стало холодно. Не так, как при худых окнах, а холодом, что сквозь тулуп до печенок пробирает. И особенно у западной стены. По ночам Дмитрий стал слышать шаги. Тяжелые, шаркающие. Кто-то шел вдоль стены к воротам. Шлеп... шлеп... шлеп... — звук мокрых босых ног по мерзлой земле.

Решил он караулить. Поставил раскладушку у окна, что на запад выходило.

В полночь температура упала так, что пар изо рта повалил. И тут он увидел её.

Мимо окна, сутулясь, брела старуха. Лохмотья на ней мокрые висели, с них вода текла ручьями, хотя на улице мороз минус двадцать. Волосы седые, спутанные, как тина.

Дмитрий, не робкого десятка мужик, гаркнул через стекло:

— Эй! Ты кто такая? Куда прешь?

Она остановилась. Медленно повернула голову.

Лица он толком не разглядел, но глаза... В них не было зрачков, только бельма, затянутые мутной пленкой. И запах. Даже через закрытое окно, казалось, просочился запах застоявшейся воды и тухлой рыбы.

Она постояла секунду и молча побрела дальше, к воротам. В сторону погоста.

Тут Дмитрий слег с лихорадкой на три дня. А потом начался мор. Вся скотина передохла, деньги уходили как вода в песок, работы не стало. Семья нищала на глазах. Но самое страшное случилось летом.

Сын их средний, Пашка, шестиклассник, прибежал домой в обед. Жара стояла лютая.

— Мам, я на пруд сбегаю, окунусь!

Через полчаса мать на кухне возится, слышит — дверь хлопнула.

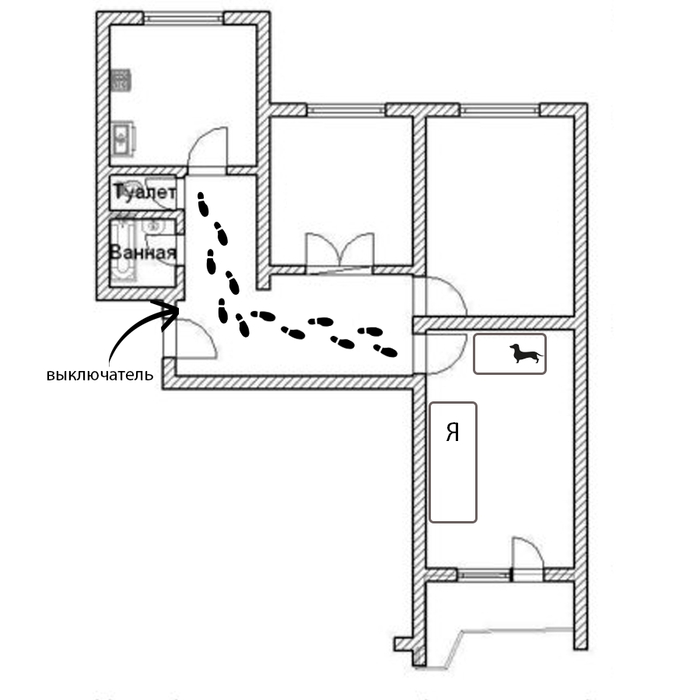

Она выглядывает в коридор — на полу мокрые следы. Ведут в его комнату.

— Я кому сказала ноги вытирать?! — кричит она, заходя следом.

А в комнате пусто. Следы обрываются посреди ковра. И никого. Ни под кроватью, ни в шкафу. Сухо везде, кроме следов.

У неё сердце ёкнуло. Побежала к соседям — не видели. К пруду кинулась...

Нашли Пашку к вечеру. Всплыл он в том самом старом пруду. Синий весь, а на ноге — синяки, словно пальцы чьи-то его на дно утянули.

Похоронили. По обычаю, сорок дней, а особенно первые девять, нельзя веселиться, нельзя ничего лишнего делать. Родня съехалась, поддерживают.

На третью ночь после похорон сидят все в большой комнате, молятся. Дочка Дмитрия, Катя, спала на кровати в углу.

Вдруг вскочила. Глаза закрыты, а сама трясется.

Катя выгнулась дугой, аж позвоночник хрустнул, и побежала. Не как человек, а как зверь какой-то, на четвереньках, ломая ногти об пол.

Выскочила в сени, где стоял ларь с припасами для поминок. Там рыба лежала свежая, речная.

Мужики за ней вбегают и видят: сидит девка на корточках, выгнув шею, хватает сырую рыбу зубами и рвет, глотает вместе с чешуей и костями. Рычит утробно, и голосом басистым, хриплым, как у мужика, сипит:

— Заберу!... Всех заберу!... Моя тропа!...

Мать с иконой к ней, водой святой на неё плеснули — Катя обмякла, упала без чувств.

Перенесли её в комнату. Всю ночь караулили, глаз не сомкнули. Под утро сморило всех буквально на минуту.

Открывают глаза — Кати нет.

Искали всем селом. Пастух нашёл. На кладбище она была. Лежала на свежей могиле брата, обнимала холмик и выла как собака.

Привезли домой, а она не в себе. Смотрит на всех волком. И началось в доме совсем страшное. Жена Дмитрия стала видеть тень утонувшего сына по углам. То за шкафом мелькнет синее личико, то под столом.

А Катя... Однажды зашла на кухню, где мать у печи стояла. Подошла молча, взяла подол материнской юбки и — швырь в открытую топку!

Пламя мгновенно схватилось. Мать кричит, пытается тушить, а дочь стоит и смотрит, улыбаясь, и держит её за руку железной хваткой, не дает вырваться.

Дмитрий вбежал, еле отбил жену. Рука у неё обгорела страшно, шрамы на всю жизнь остались.

Потом второй сын заболел внезапно. Врачи в больнице не то лекарство вкололи, еле откачали.

В дом войти было нельзя — воздух густой, тяжелый, дышать нечем. Каждую ночь стук в западную стену: БУМ... БУМ... Словно трактором её таранят.

Поняли они — смерть пришла за всеми.

Нашли в соседней деревне старуху-ведунью, бабку Марфу. Приехали к ней, а она их уже на пороге встречает.

— Знаю, — говорит, — зачем явились. Смерть за вами по пятам ходит.

Посмотрела на Дмитрия своими черными очами и говорит:

— Из-за гордыни твоей всё. Тропу мёртвой перекрыл. Злится она. Сына твоего она в омут утащила, теперь остальных хочет укокошить.

Дала она им сверток красной тряпицы.

— Езжайте домой. Положите это у западной стены. Ночью приеду.

Ночью бабка Марфа творила совсем жуткое.

Взяла четырех черных петухов. Отрезала им головы, кровь сцедила в глиняный горшок. Взяла четыре ржавых костыля (гвоздя огромных), вымочила в этой крови.

Красную тряпку, что у стены лежала, взяла и, что-то шепча, крутанула над головой одержимой Кати, будто вытягивая из неё черноту.

Ночь тихая, ни ветерка. Она размахнулась и швырнула тряпку в самую середину черной воды.

Как только тряпка коснулась воды — пруд закипел.

Пошли пузыри огромные, белые, зловонные. И из-под воды раздался визг — полный ненависти стон, от которого у мужиков волосы на загривке дыбом так и встали.

— Уходи! — крикнула бабка и вбила первый гвоздь в угол дома.

Четыре гвоздя по углам вбила, запечатала периметр.

— Это, — говорит, — Жалчар. Ведьма когда-то давным-давно тут жила. Её в этом пруду утопили, за чёрные дела. Теперь она каждое полнолуние из этого пруда на погост ходит силы набираться. Ты ей дом поперек дороги поставил, дурень. Теперь она в обход ходить будет, я её отвадила. Вот только цену ты заплатил страшную.

С тех пор в доме стало тихо. Дмитрий теперь из церкви не вылезает, весь дом иконами увешал. Бизнес наладил, рыбу разводит, но к старому пруду даже близко не подходит. Говорит, из-за запечатанной стены, звук от мокрых босых ног до сих пор слышится.